医薬卸売業界で10年前に実現したサービス指向の情報システム:経営陣の“先見の明”に応えたNonStopサーバ

今でいうSOA(サービス指向アーキテクチャ)を10年前に実現、業界動向や法令の激変の中でも大きなシステム変更なく迅速な対応をし続けている例があるという。激動の医薬品卸売業にあって、中北薬品は、HP NonStopサーバを中核に据え、そのシステムを作り上げた。ハードウェアの世代が変わっても、ソフトウェア資産を長年に渡って使い続けられる、NonStopサーバならではの使い方だと言えるだろう。

名古屋市に本社を置く中北薬品は、1726年に創業した油問屋を源とする、280年を超える長い歴史を持つ医薬品総合商社である。名古屋市が2010年に開府400年を迎えるにあたって取り組んでいる名古屋城本丸御殿の復元にも同社は賛同し、応援キャンペーンを実施している。

その中北薬品株式会社が、10年前にメインフレームからオープン系へと移行する際、データ中心かつサービス指向のアーキテクチャを作り上げ、そして今でも同じシステム基盤上で、常に最新の業界動向や法令に対応させつつ使い続けているという。メインフレーム完全撤廃を実現した企業さえ珍しいとされる医薬品卸業界の中で、このような先進的な取り組みを実現できた背景には何があったのか。当時システム刷新をリードした現在の代表取締役社長、中北馨介氏と、同社情報システム部門子会社であるICソリューションズ株式会社の代表取締役執行役員社長、佐野敏彰氏に、システムに対する考えを語ってもらった。

きっかけは「データがすぐ出てこない」という不満

中北薬品の業務は、製薬会社から医薬品などの商品を仕入れ、医療機関や薬局へと販売する卸売りである。流通業は全般的にみて、“情報の鮮度”が非常に重要な業界だ。例えば、売上目標を着実に達成するためには、最新の情報をもとに予算と実績との比較を行い、次の営業活動の方針を迅速に決定していかなくてはならない。しかし、かつてメインフレームを中心として構築されていた中北薬品のシステムでは、それができなかった。

「当時、そういった情報はバッチで処理していたので、ずいぶんと時間がかかったのです。データがすぐに出てこない。日次集計した販売推移などを電算部門の担当者に頼んでも、3日だとか1週間も待てと言われたり、声の大きな人にだけ先にデータが届くなど、データを日々確認したいと思っても、入手までにとにかく時間がかかりました」と中北氏は言う。

創業270周年を迎えるに当たって、1995年9月に発足した「クリーン270プロジェクト」では、社内の課題を洗い出すために社内アンケート調査が行われたが、その中でも、社員が感じる不満点の約85%がシステムに関するものだったというから、システム自体の問題の根は深かったようだ。

この頃、中北氏は支店長の職にあったが、当時の中北智久社長(現会長)の指示を受けて情報システム本部長に就任した。営業の現場を知り尽くした身として情報システムの改革を実施せよ、というのだ。1995年12月のことである。

ベンダー囲い込みのメインフレームとオープン系DWHの威力

1995年当時の中北薬品のシステムは、「情報ではなく在庫を管理するもの」だったと佐野氏は言う。

「情報は紙で出てくるし、バッチ処理を待たねばならないので時間がかかるばかりでした。そして、出てきた数字の持つ意味に関しても、プログラムを作った人に聞かねば分からないという状態だったのです」(佐野氏)

さらに、メインフレームに“つきもの”ともいえるベンダー囲い込みの状況について、中北氏も佐野氏も同様に不満を感じていた。

「必要なものであるかどうかではなく、車ならワゴンが欲しいとおもっていても、高級車やスポーツカーをおすすめですと売りつけてくるようなもので、無駄に高いシロモノでしたね」(中北氏)

「特に許容できなかったのはプロダクト利用料。使う、使わないに関わらず、ランニングコストが請求されていました」(佐野氏)

そんな中、情報収集を続けていた中北氏は、日本HP(当時日本タンデムコンピュータズ)から無停止サーバとしてHP NonStopサーバ(当時NonStop Himalaya)と、その上で動くデータウェアハウスの提案を受けた。その頃、まだデータウェアハウスは登場したばかりで、家電メーカーや信販会社など、一部で使われているのみであったが、中北氏は自ら各ユーザー企業を訪れ、その威力を実感した。

「あまりに早く情報が出てくるので、『実は裏側で人が動いているのではないか』と疑ったほどです」と、氏は当時の衝撃を振り返る。

情報システム部門の社員を説得する

こうして一社独占のメインフレーム囲い込みの中、1995年に情報系システムとして「NonStop サーバK10000」が稼動した。そのときすでに、FEPとなったそのシステムを軸としメインフレームを全廃することを決意していた。

「他社からは、一切そうした提案はなかったし、日本HP(当時のタンデム日本法人)の社長さんが『ウチでできます』と言い切った姿に、信頼できると感じましたね」と中北氏は言う。

実際、当時の選択肢の中では、同社の要求を満たせるシステムはNonStopサーバ以外に存在しなかったと言っても過言ではない。

「今であれば、UNIXにしようか、などと言えたかもしれませんが、当時は基幹系に必要なオンラインのトランザクション処理と、情報系で求めていたデータウェアハウスの両方を同時にこなせるシステムなど、ほかに存在しなかったのですから」(佐野氏)

しかし、プラットフォームの刷新という指示に、当然ながら情報システム部門の社員は猛反発した。「彼らの意識は営業現場とのギャップが大きすぎたのです。『なぜ変えるのか』『現状は安定している』『私は関係ない』など、反論だらけだったのをねじ伏せるには、ずいぶん苦労しましたね」と中北氏は振り返る。

情報システム部門の説得には、しかしNonStopサーバの特性が功を奏した面もある。いやむしろ、メインフレームからスムースに移行するためには、NonStopサーバでなければ難しかったとも言える。

「なにしろ、当時の社内のエンジニアは、COBOLのみでしたからね。オープン系とはいえ、同じくCOBOLで使えるNonStopサーバなら、社員たちもすぐに対応できるというわけです」(佐野氏)

結局、全員が中北氏の方針に従ってシステム刷新プロジェクトに取り組むようになった。こうして改革の道筋をつけた中北氏は営業統括本部長に異動となり、続いて佐野氏が情報システム本部長の地位に就いて実作業の指揮を執っていく。佐野氏も、同じく営業現場で長年のキャリアを持っており、その後は現場の視点でシステムを作り上げていくことになる。

データ中心かつサービス指向のアーキテクチャを10年前に実現

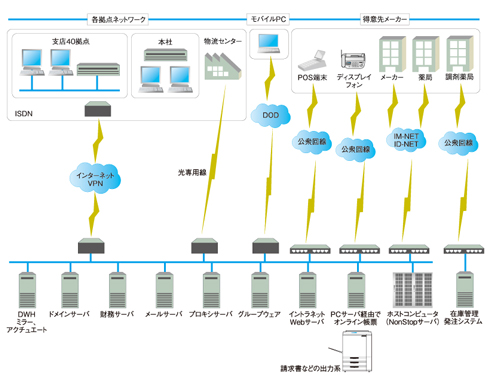

中北薬品では、最終的にメインフレーム全廃を目指して、全社を挙げての体制を作り、日本HPの支援も受けつつ、情報系から順次NonStopサーバへの移行を進めていった。

システムの構造は、更新と同時に大きく変えられた。特に、当時懸念されていた2000年問題への対応などもあって、データベースの構造を完全に変える必要があった。

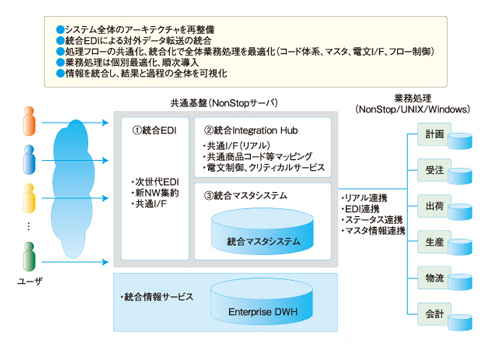

「当時、メインフレーム上には数千本のプログラムがあり、とてもじゃないが2000年など越えられるような状況でありませんでした。だから、一気に全体を刷新したのです。

まず、業務を共通するロジックと例外にわけ、マスター統合とコードの共通化、業務システムわけなどを実施した。データは基本的にメインのデータベースで一元管理しておき、そこがデータのハブになっています。そして、周囲に可変可能な、サブシステムをつけているという形です」と、佐野氏は説明する。法令や市場の動向など環境の変化があった場合には、基本的にサブシステム側で対応するのだという。今でいう、データ中心アーキテクチャである。

ソフトウェアは、ほとんどが業務改革と平行して新たに作り直された。NonStopサーバ導入直後には、プログラムの数は500本にまで減ったという。その秘訣は、ソフトウェアのサービス化、あるいは部品化を行ったことにある。こちらは、「今でいうSOAのようなもの」(佐野氏)となる。

そのデータベースが中心に据えられ、そして中北氏が望んでいたデータウェアハウスとしては大阪情報システム(現オーアイエス コム)の「Mirror」を採用、営業関係の全員で使えるようライセンスを揃えた。

「BIツールはほかにもありましたが、Mirrorは他社よりも自由度が高く、使いやすいと感じられましたね。また、当時、他社の製品では、弊社の営業が利用していたExcelとの連携ができなかったという理由もあります」(佐野氏)

10年間に蓄積されたデータは、さらなる効果も期待させる

中北氏は、「良くなったという声は多いと思う。昔はグロスでバサッと出されていた情報が、例えば部門ごと、品目ごとなど、いろいろな視点で見られるようになった。リアルといっても、瞬時のデータが欲しいというわけではない。弊社では、15分間隔で運用している」と、NonStopサーバ上で動くデータウェアハウス、Mirrorの効果について語る。Mirrorでは15分間隔でメインのデータベースから情報を抽出しているため、ほぼリアルタイムの情報を把握できるようになった。それを、社員がそれぞれのクライアントで活用している。バッチ処理で何日も待たされた10年前とは隔世の感がある。

システム刷新から約10年が経過した現在、現場の使いこなしも進んできた。

「QC的な活動の一環として、Mirrorの使い方のコンテストのようなイベントを実施しました。その中では、我々も知らないような使い方が出てきますね。今は、管理系から現場の課題管理に至るまで、このシステムがないと困るというくらい、重要なインフラとなっています」と佐野氏は言う。

医薬品卸という業界は、薬事法などの法令による制約も大きいが、利幅の薄いビジネスでもある。利益を少しでも高めるため、締日の営業現場は数字との戦いになる。

「かつてのシステムでは、バッチで出てくるのは前日の昼までの数字。そこから先は手集計でした。締日には、その数字をもとにギリギリまで『あといくら足りないか』『いくら積めばいいのか』とやっていたのです。その計算は部門長の仕事。それがNonStopサーバになって、変わりましたね。システム構築後に入社した若手社員などが、他社の新システムの話を聞いても『ウチのシステムは素晴らしい、うらやましくない』と言うくらいです」(佐野氏)

かつてバッチ処理での情報が遅かったのは、オンラインとバッチを同時に実行できないという制約があったためでもある。もちろん、現在の中北薬品のNonStopサーバ上では、受発注などのオンライン処理を行いつつも、Mirrorの集計などバッチ的な処理が並行して実行されている。近年ではドラッグストアも年中無休で営業する店舗が増えてくるなど、オンライン処理は止められないものとなっている。運用条件が厳しくなる中でも、NonStopサーバは安定稼働を続けている。それもまた、10年間使い続けていられる理由だと佐野氏は言う。

「もはや、オンラインを止めてバッチを走らせるような時代ではありません。我々のような流通業界では、オンラインと同時にバッチ処理ができないシステムなど使っていられない時代なのです。規制緩和も進んできていますから、NonStopサーバによって、どう転んでも対応できるシステムを構築していたことは非常に幸いでした」

ちなみに、同社の商品マスターは、当時10万件、今は14万4000件。膨大なデータ量になる。しかも、「例えば受注効率をみるために、受注した案件ごとにFAXで受注したのか電話で受注したのか、といった違いまで判別している」(佐野氏)という。そのデータは、過去10年間、ずっと蓄積しており、今後はそれ自体が中北薬品の強みになってくると期待されている。

「医薬品業界では今後、トレーサビリティが導入されてきます。RFIDやバーコードを使い、それこそ注射1本ごとに、どの患者に投与したかといったところまで把握していくようになるのです。また、医療機関に対しては、メーカーのMRが説明した先にしか販売してはいけないというルールも入ってきます。ですが、システム的には自由度を高く作っているので、今の仕組みで対応できるという自信があります」(佐野氏)

現在、中北薬品では営業担当者の受発注システムの更新を行っており、間もなくリリースする予定だ。といっても、受注部分での業務ロジックはそのまま、ユーザーインタフェースを変えて、新たにモバイルSFAに作り替えているのだという。「受発注という根幹をなす部分と、情報を見るという部分が別々になっているので、こうした改良は行いやすいのです」と佐野氏は言う。もちろん、過去のソフトウェア資産を最大限に有効活用できる背景には、アプリケーションを使い続けられるNonStopアーキテクチャの継続性があることは言うまでもないだろう。

「当時はプログラムの部品化と呼んでいましたが、SOAと言われれば、そうだと思います。今でも通用する考え方を10年前に提案してくれたのは日本HPの技術者でした。このシステム基盤が10年間使えているのは、彼らのおかげだと言えるでしょう。また、NonStopサーバは落ちません。『故障しました』といって部品を交換しに来るまでは、その故障の事実に気がつかないくらいで、可用性という面では、とても安心して使っていられます。その運用のしやすさや信頼性も大いに助かっています」(佐野氏)

情報システム部門の分社化、そしてユーザーとベンダーの関係は

2004年12月、中北智久氏は会長に、中北馨介氏は社長に、それぞれ就任した。9代目社長としての立場からシステムを見るようになった中北馨介氏は、「社長は、より大きな枠で物事を見なければならない立場です」と語る。

「現状に満足しない。でないと刺激がない。今のシステムは、もはや10年以上も前の発想で作られたものです。PCを持っていない人がほとんどだったような時代から、ケータイを持っていて当たり前という時代になりました。今は、現状のシステムでも良いとしても、そろそろ陳腐化していることもあるはず」(中北氏)

2006年11月には、情報システム部門を分社化し、ICソリューションズを設立。中北薬品の情報システム本部長だった佐野氏は、ICソリューションズの社長となった。ベンダー社長として、顧客である中北薬品が求めているものを提供し続けることが責務となった。2007年1月にISO27001の認証を取得したのは、その一環だと佐野氏は言う。

「こうした取り組みを通じて、技術者側の意識を変えていきたい」(佐野氏)

2003年、システムを置いているビルも移転した。東海地震の心配が強まる名古屋市内だが、その中でも比較的地盤の安定した場所にある、免震構造のしっかりしたビルを選んだ。

「さほど遠くない移転だったとはいえ、作業は大変でした。ですが、こうした経験も、ベンダーとしての役割意識を持つために必要なのではないかと思いますね。現状、中北薬品で実施した社員へのアンケートでは、今のシステムに大きな不満は聞こえてこない。だからこそどこを変えていくべきか、使う側のニーズを自らが考えシステム屋にならないよう注意しなくてはいけないと思う」(佐野氏)

中北氏は、ユーザーとベンダーの意識の乖離が生じないようにと期待しているようだ。

「ユーザーへのアンケートでは何が分かるのか。使っている人は『もっともっと機能を』と言うが、その『もっと』の部分は、どれだけの頻度で発生するのか。それよりも、機能を使っていない人に対し、なぜ使わないのか聞くべきではないでしょうか。サービスを開発する側と、サービスを利用する側の意識のギャップを埋めていく、継続的な努力が必要です。ICソリューションズに対しては、そういった意識を持ち続けてほしいと考えています」

中北薬品とICソリューションズの間には、良い意味で緊張感のある関係ができたようである。変化するものと、変化しないものそれぞれを使いわけながら、さらに先を見据えていく、中北薬品の新たな施策が楽しみでもある。

INDEX

【第1回】 無停止性を追求し、ビジネスのゼロ・ダウンタイムを実現するシステムとは

【第2回】 ビジネスの継続性を保証する“止まらないシステム”とは?

【第3回】 事業を継続し、企業価値を高めるシステムとは

【第4回】 四半世紀もの間「止めない」運用に取り組んだ経験者が語る「匠を育てるプラットフォーム」

【第5回】 もはや「待ったなし」の次世代EDIを実現するシステムとは

【第6回】 「丸井のエポスカード」を支える高信頼システムの秘密とは?

【第7回】 多通貨対応「国際デビットカード」のシステムとは?

【第8回】 医薬卸売業界で10年前に実現したサービス指向の情報システム

関連記事

- 企業価値の向上へ、そして国際競争力強化へつなげよう

- カルビー、沖縄バックアップサイトを稼働 短納期、通常の3分の1のコストで実現

- ディザスタリカバリ、対応時の現実とは?

- ビジネス継続マネジメントの標準規格「BS25999」と最新BCM動向

- 現場の視点で見る災害対策(1):現状分析から対象設定まで

- 「障害復旧」から企業のリスク管理としての「事業継続」へ

- ニューヨーク市のノウハウを生かしたセキュリティコンサルティング

- 重くなるばかりのIT管理者の責任

- BCPの策定にあたって考慮すべきポイントは何か

- 「止まりました」では許されない――BCP導入の「強い」ススメ

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本ヒューレット・パッカード株式会社

企画:アイティメディア営業本部/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2008年7月10日

中北薬品株式会社

中北薬品株式会社 ICソリューションズ株式会社

ICソリューションズ株式会社