医療ITは“院内を横断する架け橋”になっているか?:成功事例病院見学会レポート(2/2 ページ)

現場ごとに紙を電子化し、電子媒体を原本とする運用

ここからは、院内文書の管理の流れを追ってみよう。

電子カルテのデータを元に作成される文書のうち、署名を必要としない(すなわち、プリントアウトを患者に渡したり、関係機関に提出したりするだけの)ものは、FileMakerで帳票を出力すると同時に、ダイレクトにCDSへ登録されるようになっている。一方、説明・同意書のように手書きの署名が必要なものは、署名をした上でスキャンして、再びCDSに登録するという流れだ。

いずれも最終的にはCDSに登録された上で、電子カルテの当該患者データに紐付けられるようになっている。電子カルテ上からは、登録された文書のアイコンをクリックすることで、CDSを通じて保管された文書にアクセスできる。

ここで注目すべきは、原本が電子媒体であるという点だ。作成された紙文書は、そのまま患者に持ち帰ってもらったり、提出されたりする。紙のコピーは作らず、電子媒体上のコピーがその代わりとなっている。もちろん、何らかの理由で出力したものの必要な署名などがなされずスキャンされなかったなど、CDSに保存するまでの処理が行われていない文書は、電子化されたことにならない。また、CDS上では文書の統制を図るため1日に1回、電子証明とタイムスタンプ処理が行われ、真正性や保存性を担保している。少なくとも、その当日にCDS上に保管された文書であり、改変などがなされていないという証明にするためだ。

「この方法も、鳥取大学の例を参考にしています。行政が示している電子文書のガイドラインは司法判断の保証にならないこともあり、判断が難しいところなのです」と錦見医師は話す。

電子文書の扱いを厳密に行おうとすれば、毎分、あるいは毎秒のタイムスタンプ処理を行うことだって、不可能ではない。しかし、それがどれほどの意味を持つだろうか? そして、厳密に行おうとすればするほどシステムやユーザーの負荷は大きくなり、コスト負担や業務効率の面で不利になっていく。まだ日本においては、電子文書をどこまで厳密に扱うべきかという判断がほとんど示されておらず、数少ない前例や判例に頼らざるを得ないのが実態だ。

錦見医師は、1日1回のタイムスタンプ処理について、次のように幹部への説得をしたという。

「しばしば電子媒体には100%の真正性、保存性を要求されますが、紙媒体を使っていた頃、それらは完全に100%だったでしょうか。そして、電子化されたとたんに100%を求められるのは、おかしな話ではないでしょうか」(錦見医師)

紙のカルテの運用を考えてみれば、そういった発言も当然かもしれない。原本が紛失する可能性もあるし、改ざんだって電子媒体より容易ではなかったか。内容もタイムスタンプも――。こうして、名古屋第一赤十字病院では効率と負担のバランスを考え、現在のような形に落ち着いたのだという。

ちなみに、署名された文書などのスキャン作業については当初、院内の文書管理センターで集中的に行うことを想定していた。一方で、文書が発生する現場で取り込むことも想定して、現場ごとにも総数100台というスキャナを配置していた。ところが導入後、主に活躍しているのは、後者の現場に設置したスキャナだった。

「例えば当直日誌や時間外勤務簿なども、どこからでも書けます。紙の書類で置き場所が決まっていたら、その場所を通らずに帰ってしまうなど、なかなか書いてもらえませんよね。現場で取り込めることで皆が使ってくれるのでしょう。皆が部門で勝手に電子文書を作る文化ができたということですね」(錦見医師)

電子文書を使う上での理想と現実、その程良いバランスというのは、こうして見いだされていくのかもしれない。

また、ネットワーク障害などの際の対応も重要な課題であった。医療機関としては、患者を前にしながらシステムが動かないというだけの理由で、医療行為を行わないわけにはいかない。そこで、各クライアント上のFileMakerには障害時伝票を出力できる機能を持たせている。患者属性などの情報はサーバに接続しないと使えないが、書類を出して手作業で業務を進めることが可能というわけだ。実際、この機能は、診察時間中にシステムトラブルが生じて役に立ったことがあるとのこと。このとき、手で作業していた書類は、復旧後に無事取り込むことができた。ローカルでも作業ができるFileMakerを採用したことのメリットといえるだろう。

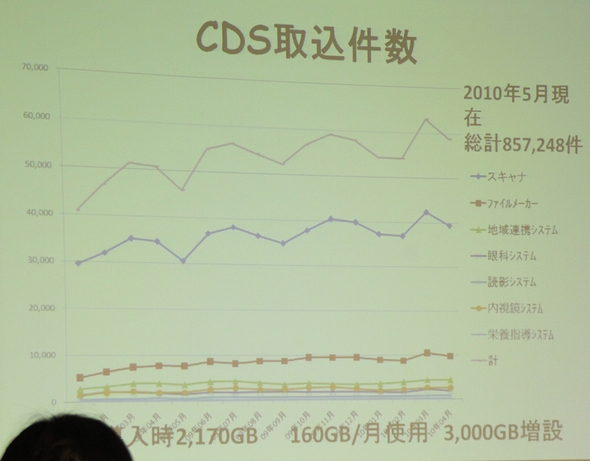

このようにして、年間20メートルにもなったという紙書類は段ボール1箱程度のコンパクトな分量に収まるまで減少した。一方でデータ量は、すでに3テラバイトの増設を行ったほどだというから、かなりの活用がなされている。

「おおむね、コストダウンの成果が出たと言えるでしょう。また、試しにPREMISs(医療情報システム安全管理評価評価制度)の審査を受けてみたところ、2009年11月に、日本初となる「Ver.A」の認証を得られました。病院機能評価の最新版「Ver.6」についても審査を受け、2010年6月に認定を受けました」(錦見医師)

部門システムとの連携にも活躍、時間差取り込みで新生児のデータにも対応

なお、FileMakerは部門システムでも活用されている。例えば、名古屋第一赤十字病院には日本有数とされるNICU(新生児特定集中治療室)があるが、そこでは電子カルテと部門システムを結ぶ仕組みに組み込まれているという。

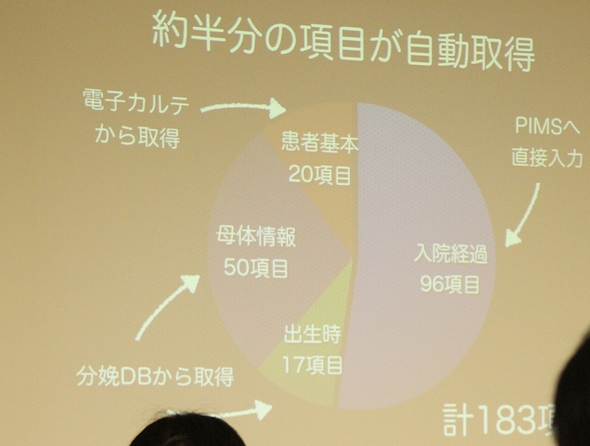

1980年のNICU開設時には紙のノートだったという入院患者台帳だが、現在ではフィリップスの重傷病棟向け患者情報管理システム「PIMS」を利用し、管理している。このPIMSが、病院全体の電子カルテシステムと連携して部門システムとして稼働しているというわけだ。なお、PIMSで管理している情報のうち約半分は周産期母子医療センターネットワーク共通データベースで使われている項目だが、残る半分は名古屋第一赤十字病院独自の項目とのことで、データ管理の複雑さがうかがえる。

「紙のカルテを使っていた頃は、母親のカルテから新生児のカルテを作って、そこから電子カルテとPIMSに登録するというワークフローでした。転記や入力作業が多く、ミスが生じがちでした。一番信用できないのが自分のところのDB、というようでは困るので、データの取得をできるだけ自動化するようにしてきました」と、小児新生児科の横塚太郎医師は説明する。

このデータ連係の柱になっているのが、FileMakerだ。現時点では電子カルテから患者基本情報を取得、母体情報や出生時の情報は分娩DBから取得することができ、PIMSへ直接入力しなければならない項目は入院経過に関する項目だけになったという。

「電子カルテや分娩DBからPIMSへのデータ移行はワンクリックでできます。退院時の処理も、PIMSと母体DBの情報を合わせてDBへ登録できるようになっています。また、DBはPIMSとFileMakerの2本立てとなり、信頼性が向上したと言えるでしょう」(横塚医師)

新生児ならではの運用もある。例えば、出生直後には患者の情報が完全に揃っていないという点。結果が出るまでに時間を要する検査などもあるためだ。そこで、データの取り込みは出生後数日してから再び行うといった工夫をしているという。

「FileMakerはカスタマイズが容易なので、こういった目的にも柔軟に対応できます」(横塚医師)

関連記事

キヤノンS&Sで基幹系とフロント系の橋渡しをするFileMaker

キヤノンS&Sで基幹系とフロント系の橋渡しをするFileMaker

キヤノンS&Sは、約6000人もの規模でFileMakerを利用しているという同製品の“国内最大級”とも言えるユーザーだ。その活用範囲は、フロントから、一部基幹系をフォローする部分にまで及ぶという。 医療の質向上にプログラマーとしての経験を生かす――新日鐵広畑病院 平松医師の取り組み(後編)

医療の質向上にプログラマーとしての経験を生かす――新日鐵広畑病院 平松医師の取り組み(後編)

ナレッジベースを使いこなすには、データの蓄積が鍵となる。新日鐵広畑病院の平松医師は、「入力すれば便利に使える」という条件を設け、ユーザーが自発的にデータを入力するようにしたという。 医療現場の視点で開発したナレッジベース――新日鐵広畑病院 平松医師の取り組み(前編)

医療現場の視点で開発したナレッジベース――新日鐵広畑病院 平松医師の取り組み(前編)

基幹系システムの主な目的は、業務プロセスの効率化。しかし業務に関する過去の情報が蓄積されていても、それを提供する機能が限定的であることが少なくない。医療現場の意思決定を支援するシステムを、医師自身が構築した例を紹介する。 FileMaker製オンライン医療DBを通じ“産・官・学”の連携を図る

FileMaker製オンライン医療DBを通じ“産・官・学”の連携を図る

頻繁に変更が加えられるシステムにおいて、ランニングコストの増大を抑えるには、ユーザー自身が手を加えられる環境を構築し、SIerへの発注を減らすのが効果的だ。情報の鮮度が求められるオンラインデータベースをFileMakerで刷新した例を紹介しよう。 FileMakerでワークフローを自動化した六本木のクリエイティブカンパニー

FileMakerでワークフローを自動化した六本木のクリエイティブカンパニー

いったん作った業務システムは、ある程度の期間はそのまま使い続ける、というのが一般的だ。しかし、ユーザー自身が使いながらシステムを改善し続けられるようなシステム基盤であれば、継続的に業務効率改善を進められる。導入から数年、ユーザーによりカイゼンし続けられたシステムを紹介しよう。 FileMakerで作る業務システム、成功の秘訣はSIerとの「二人三脚」

FileMakerで作る業務システム、成功の秘訣はSIerとの「二人三脚」

企業がシステム開発を外部に委託する際、しばしば問題となるのがベンダーとのコミュニケーションだ。しかし、業務とシステムの両方に詳しい人物がかかわっていれば、この問題も難しくなくなる。社員がFileMakerを通じて“通訳”し、ベンダーに伝えた結果、使い勝手の良いシステムを作り上げることのできた例を紹介しよう。 基幹システムを自作してみる――中堅メーカー、東新油脂の場合

基幹システムを自作してみる――中堅メーカー、東新油脂の場合

一人ひとりが作ったDBが、ボトムアップで全社共有DBへと発展していく――FileMakerのユーザーには、そんなケースも少なくない。東新油脂では、FileMakerを使いこなした社員たちが、最終的に基幹系システムを自らの手で構築するまでに至った。その陰には、社長や工場長といったトップからの支援もあったという。 導入事例:「進化するのは、変化に強い種だ」――FileMaker Conference 2009

導入事例:「進化するのは、変化に強い種だ」――FileMaker Conference 2009

10月30日、国内初となる「FileMaker Conference 2009」が開催された。最新バージョンであるFileMaker 10やBento 3の機能的特徴のみならず、ユーザー企業による「FileMakerで達成した業務改善」のリポートに聴衆は耳を傾けた――。 自家製DBを、CRMにまで高める――エイアンドティー

自家製DBを、CRMにまで高める――エイアンドティー

臨床検査製品の開発・販売を行うエイアンドティーでは、FileMakerを顧客情報管理DBとして導入し、それを営業ワークフローや日報と連携させ、業務を改善したという。 患者のための“手作りデータベース”――札幌市 もなみクリニック

患者のための“手作りデータベース”――札幌市 もなみクリニック

医療関連のシステムといえば、電子カルテやオーダリングシステムなどが一般的だが、多額の投資を必要とするものだ。しかし札幌市の「もなみクリニック」では、院長自らがFileMakerを使って独自のDBを構築・運用しているという。 阪大の産学連携プログラム、受講生管理はFileMakerで

阪大の産学連携プログラム、受講生管理はFileMakerで

新しい仕組みを作り上げていくために試行錯誤を続けるような性質の業務においては、柔軟性に乏しい業務アプリケーションでは対応しきれないケースがある。大阪大学では、こうした用途にFileMakerの使い勝手や開発性の高さを役立てているようだ。 「現場の改善と同時にシステムを育てる」――FileMakerを選んだ日本原燃

「現場の改善と同時にシステムを育てる」――FileMakerを選んだ日本原燃

FileMakerは使いやすいデータベースとして、個人から中小規模企業まで広く使われてきたが、近年では基幹系での利用も増えている。今回は、その使いやすさを生かし、基幹系データベースに連携するフロントエンドとして利用された、日本原燃での事例を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事ランキング

- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止

- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用

- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」

- 投資家たちがセキュリティ人材を“喉から手が出るほどほしい”ワケ

- Javaは他のプログラミング言語と比較してどのくらい危険なのか? Datadog調査

- ゼロトラストの最新トレンド5つをガートナーが発表

- 大田区役所、2023年に発生したシステム障害の全貌を報告 NECとの和解の経緯

- トレンドマイクロが推奨する、長期休暇前にすべきセキュリティ対策

- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題

- WordPressプラグイン「Forminator」にCVSS 9.8の脆弱性 急ぎ対処を

CDSへの文書取り込み件数の推移

CDSへの文書取り込み件数の推移  名古屋第一赤十字病院 小児新生児科 横塚太郎医師

名古屋第一赤十字病院 小児新生児科 横塚太郎医師 FileMakerを通じて自動取得が可能になったデータ項目

FileMakerを通じて自動取得が可能になったデータ項目