Intel Security、サイバー脅威に対抗するセキュリティのオープン化戦略を表明:FOCUS 2016 Report(2/3 ページ)

脅威情報のオープン化と対策基盤の強化

Intel Securityは、2013年に脅威情報を配信する「McAfee Data Exchange Layer」(DXL)という仕組みを発表した。DXLは、ウイルス対策やファイアウォールなど個別のセキュリティ製品が連携して機能することを目的に、同社の製品同士や協業するIT各社の間で提供されていた。

Open Data Exchange Layerは、DXLをオープンソース化し、同社と協業関係にないIT各社やユーザー企業でも脅威情報を外部に発信したり、公開された脅威情報を自社の防御機能へ取り込んだりできるようにする。同社はMcAfee DXLのソフトウェア開発キット(SDK)のβ版を公開する予定で、OpenDXLのコミュニティーも立ち上げる。ヤング氏は、「OpenDXLによって脅威対策ライフサイクルを少ないコストで実現できる」とし、業界のだれもが利用できるオープンなエコシステムを形成したいと意気込んだ。

10種類の新製品は、エンドポイント対策、セキュリティオペレーション(監視・管理)、データセンター、データ保護の4つの領域で順次展開する予定。ヤング氏に続いて登壇したコーポレート製品担当バイスプレジデントのブライアン・ダイ氏は、「統合型セキュリティ基盤を構成するコンポーネントにあたり、脅威対策ライフサイクルを推進することで、セキュリティ担当者の負荷を軽減する」と説明した。

例えば、統合型クライアントセキュリティソフトの最新版「McAfee Endpoint Security 10.5」ではマシンラーニング(機械学習)を利用して不正プログラムの挙動検出の精度を向上させる機能や、信頼済みファイルだけを実行させる「Dynamic Application Containment」機能を追加した。

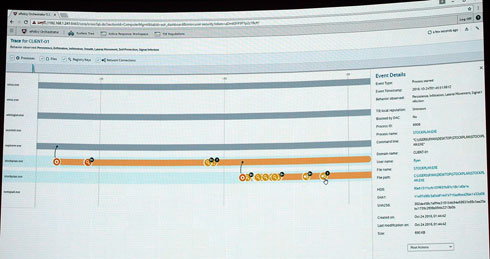

しかしダイ氏は、「未知の脅威を完全に止める万能薬はない」とコメント。新種マルウェアの侵入を防げず感染が検知された場合の対応として、システムへの影響調査や復旧を行うツールの最新版「McAfee Active Response(MAR) 2.0」を使って対応するデモを披露した。

MAR 2.0ではクラウド型サンドボックスや最新の脅威情報も利用してマルウェアの配信元や感染経路などを詳細に調査できる、ネットワーク内部での感染の拡大状況と感染マシンの特定、マルウェア駆除などの復旧作業を数クリックの操作で完了できるという。従来に比べて作業に要するクリック操作を75%削減するとし、ダイ氏は「インシデント対応作業の効率化を図り、業務に忙殺されているセキュリティ担当者の生産性を高められる」と強調した。

この他に、オフィスの内外からSaaSや社内の情報システムを利用する際にユーザーの認証やセキュリティ対策を一元的に行うCloud Access Security Broker(CASB)や、データ暗号化・漏えい防止(DLP)のクラウドサービスを新たに提供する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事ランキング

- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実

- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道

- GoogleやMetaは“やる気なし”? サポート詐欺から自力で身を守る方法

- PAN-OSにCVSS v4.0「10.0」の脆弱性 特定の条件で悪用が可能に

- PHPやRust、Node.jsなどで引数処理の脆弱性を確認 急ぎ対応を

- Appleの生成AI「MM1」は何ができるの? 他のLLMを凌駕する性能とは

- OTセキュリティ関連法改正で何が変わる? 改正のポイントと企業が今やるべきこと

- Google、ゼロデイ攻撃を分析した最新レポートを公開 97件の攻撃から見えたこと

- 約半数の企業は“初期段階” アイデンティティーセキュリティに関する調査が公開

- 生成AIは便利だが“リスクだらけ”? 上手に使いこなすために必要なこと