次世代映像技術の台風の目、HDRで“世界が変わる”:麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(2/2 ページ)

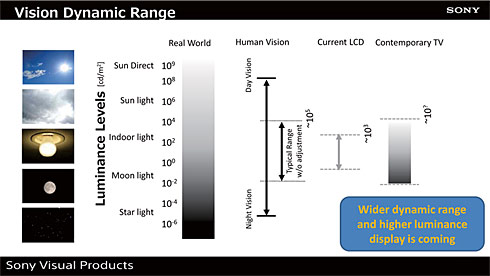

麻倉氏:HDRというと“明るい”というイメージがあったわけですが、画質的には「階調がたくさん出てくる」というのが最大のポイントです。太陽光の下の自然界では10の−6乗(0.000001)から10の9乗(1,000,000,000)まで、10の15乗ぶんの階調ステップがあり、人間の目では絞り機能によりだいたい10の5乗(100,000)くらいまでは認識できるといわれています。ところが今のテレビでは10の3乗(1000)程度のオーダーしか階調を再現できないので、自然界の明るさ情報のうち、ごく一部しか再現ができないのです。雄大な風景映像をテレビで観た時に自然とは違うぞと思う一因は、階調表現が貧しいことにもあったのです。

――確かに、実際に自分の目で視たことがある風景がテレビで流れてくると、かなりの確率でガッカリしちゃいますね。脳が印象操作をしているともいわれていますが、技術的な限界値は大きな壁です。

ダイナミックレンジの比較図。黒矢印が人間の認識できる範囲で、グレーの矢印は現在のテレビの実力。人間の肉体的な力に対して、現代の技術が如何に遠い位置にあるかというのが分かる(画像提供:SONY Visual Products)

ダイナミックレンジの比較図。黒矢印が人間の認識できる範囲で、グレーの矢印は現在のテレビの実力。人間の肉体的な力に対して、現代の技術が如何に遠い位置にあるかというのが分かる(画像提供:SONY Visual Products)麻倉氏:ここに手を付けようと考えた技術が、2012年にドルビーラボラトリーが撮像から再生までのトータルなシステムを策定した規格であるDolby visionです。ハリウッドの各スタジオにDolby visionの画を見せたところ、あまりの高画質に腰を抜かしてしまい、「次世代Blu-ray Discはもとより、劇場にもテレビにも取り入れるべきだ」となったのです。こうしたハリウッドの声を受けて、CEメーカー側が策定中だった次世代4K Blu-ray規格へ取り入れるという流れになりました。これで自然界での見え方に近いダイナミックレンジや階調感を得られるようになったのです。

――Dolby visionは制作から視聴までの一貫した規格というわけですね。という事は、機材も当然上流から下流まで対応する必要がありますよね?

麻倉氏:機材の対応で言うと、実はカメラに関してはソニーの「Cine ALTA F65」「F55」、キヤノンの「C500」などの主要な4Kモデルは、既に16bit階調と14ストップ以上の高輝度撮影に対応済みなのです。問題はそれを出力できるグレーディングモニターがないということで、今までは豊富な情報入力を生かしきれていなかったという状況です。

テレビのHDR化は直下型LEDバックライトで対応が始まっていました。直下型バックライト技術は、あまりに悪い液晶のコントラストを改善するために、パネル背面にLEDライトを敷き詰め、部分消灯=ローカルディミングで黒を出そうというものです。こうした取り組みは2008年頃から始まったのですが、4K時代になってSONYを中心にまた復権してきています。

――2008年のローカルディミングというと、シャープの「XS1」やソニーの「XR1」などのハイエンドモデルですね。「液晶なのに黒い!」とか「コントラスト比100万:1!」とかいった、センセーショナルなニュースやレビューが飛び交っていました

麻倉氏:最近のローカルディミングでは高輝度を売りにしたブランディングが行われています。例えば東芝が一昨年に直下型LEDバックライトを復活させた時の言い方は「高輝度がより高輝度に」でした。

また近年では、あるレベル以上の明るさで一定の大きさ以下の階調を持ち上げるXDR(Extended Dynamic Range)という、“なんちゃってHD”ともいうべき技術が出てきました。ある意味ではHDRの登場を見越して、テレビ側が徐々にハードとしての対応力を付けてきていたともいえます。

XDRは消費電力的に見ると、ローカルディミングをかけることで「浮いた黒部分の余剰電力を白のブーストに使う」という、マネジメント的なメイクセンスが見られます。ただ残念ながら、画的にはあんまりブレイクスルーとなっていないですね。白が明るくなっても元々階調が低いので、より白トビになります。夜空の星とかいった、あまり階調を求められない画は良いのですが、屋内から窓の外を撮ったような画の場合、室外の白さと室内の暗さが両立しません。

――明暗差の激しい被写体が同居する画というのは、いつの時代もクリエイターや技術者を困らせますね。

麻倉氏:とはいえ、画的にはイマイチでも、ハード的には対応していたと言えます。入り口と出口はすでにインフラが整っていたので、「経」にあたる編集部分が問題だったわけです。

今までのBT.709ではピークが100nit(ニット。SI単位系で面積あたりの明るさを示す単位のこと。1nit=1cd/平方メートル)と定められており、今回のHDRではピークが1万nitにもなります。100倍のダイナミックレンジにする計算です。

HDRによって全部が全部変わるとまではいかないですが、高輝度部において欠落していた情報が入ってくるというのは非常に重要です。例えばソニーが作った神輿のCGでは、従来は金色の輝きが中間調だけの表現となっており、シルバーっぽく見えていました。これにHDRが入ることで明部の色が現れて、しっかりとした金色が出てきました。あちこちの展示会でデモ映像として流れている「リオのカーニバル」などでも、明らかに色数が増えているのが見てとれます。

――明るい部分が白ではなく、ちゃんと色が出てくるというのは確かに重要です。こういう部分で色がトんでいると、すごく残念に感じてしまうんですよね。

麻倉氏:もう1つの特徴は、階調とリンクすることで映像の質感が上がるということです。

Dolby visionのコンテンツに革ジャンにライトが当たるというものがあるのですが、従来のものでは革特有のテカリがなく、なめっとしたドライな感じでした。これに対してDolby visionできちっとエンコードされたものを見ると、全体的にグロッシーな、細かい光の反射というものが分かります。

われわれが目にしているのは光の反射という世界なので、反射の細かい光でリアリティを感じているのです。そういう意味では、光をきちんと表現することで非常にリアリティが高まるわけですね。

――物に色が付いているのではなく、光の反射で色を読み取っているというのは、美術の分野では常識ですね。光を正確に表現することがリアリティを追求することに繋がるという考えは、美術の世界だと「スーパーリアリスム」などに見られますが、HDRは全くこういう考え方と同じだと感じます。

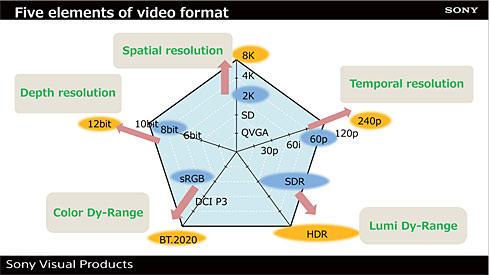

麻倉氏:こうなってくると他の技術との合わせ技で、むしろコントラストという部分が画質改善の重要なパートになると言えます。コントラストが土台となり、そこに解像度、色、階調などがのってくるのです。

不思議な話ですが、これまでの放送の規格制定ではコントラストという部分に目が向けられていませんでした。2Kから4Kに進化した時、細かい部分を見ないとあまり画質改善のご利益を感じなかったですが、コントラストが上がり、色数が増えると、従来のBT.709からは圧倒的な差がつきます。逆説的にコントラスト以外の4要素だけでは、ここまでの差別化、進歩感は得られなかったのです。

これまで画質改善というと基本的に解像度を上げることでしたが、そこにHDRが入ると解像感も上がり、リアリティーも上がります。ここがこれからのHDRの見どころとして興味深い点です。

――人間というのは、いい加減なようで結構抜け目がないですから、ゆがんだ進化に対しては必ずほころびを見つけてしまうんですよね。よりキレイな進化を遂げた画というものを、早く見てみたいものです

麻倉氏: 4Kオリンパックの会場で声を聴くと、今まであまり高くなかったHDRの理解度が、今回の講演で理解度が高まったようです。これからはダイナミックレンジやコントラストという観点が、画質を考えていく上で非常に重要な点となるでしょう。

旧作も今、どんどんHDR化が進んでいます。Blu-ray Discのほとんどはテレシネの旧作で、ハリウッドでは2年ほど前から16bitでデジタルスキャンをしています。こういった次世代への備えはしっかりと進んでおり、HDR処理されて美しい4Kコンテンツになるのです。

関連記事

ポリフォニーを再解釈する現代ハイレゾ技術――「Auro-3D」でバッハは現代に蘇る!?

ポリフォニーを再解釈する現代ハイレゾ技術――「Auro-3D」でバッハは現代に蘇る!?

「Dolby Atmos」「DTS:X」といったオブジェクト型音響技術が話題になっているが、AV評論家の麻倉怜士氏は「Auro-3D」(オーロ3D)という第3の方式が音楽表現の新境地を拓くと指摘する。斬新なサラウンド表現で有名なレーベル「UNAMAS」(ウナマス)の新録音源を例に詳細を聞いた。 「新しい酒は新しい革袋へ」―― ハイレゾの新潮流「MQA」と録りたてハイレゾの魅力

「新しい酒は新しい革袋へ」―― ハイレゾの新潮流「MQA」と録りたてハイレゾの魅力

ハイレゾ・エバンジェリストの麻倉怜士氏は、ここに来て今までとは違う流れのハイレゾが現れてきたと指摘する。今回は英Meridianが開発したMQAという新しいロスレスフォーマットの先進性と、ナクソス・ジャパンからリリースされる田村麻子さんのアルバムについて語ってもらった。 ワクワクが止まらない! 次世代技術で前進する映像文化の近未来

ワクワクが止まらない! 次世代技術で前進する映像文化の近未来

「技研公開2015」では、SHV(スーパーハイビジョン)に関わる多くの技術が公開された。後編ではレーザーバックライト技術や、低ビットレート転送、ホログラムメモリーといった技術を中心に見ていこう。 NHK技研公開に見る8Kの“今”

NHK技研公開に見る8Kの“今”

毎年恒例のNHK技研公開が今年も5月の末に開催された。8K関連は「フル8K」プロジェクターやレーザーバックライトテレビ、家庭に入るサイズの8Kディスプレイなど盛りだくさん。画質と放送のご意見番、麻倉怜士氏はどうみたのか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR