ソニーがハイエンド商品を続々投入できた理由、そして欧州のオシャレな有機ELテレビ事情――麻倉怜士のIFAリポート2016(後編):麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(2/6 ページ)

麻倉氏:確かに、単品コンポでも結構良いものが買えるプライスですね。こういうハイエンドの提案ができるようになったのはソニーの変化の表れであり、状況が変わって元気になってきた1つの証拠です。体力がついてくれば以前のように薄利多売を狙う必要もなく、それはアジアのメーカーに任せてソニーは1歩2歩ハイレベルな「付加価値もあるけど値段もあるぞ」というところに意識的にシフトしています。これは間違いなくソニーの意図的な作戦なのです。

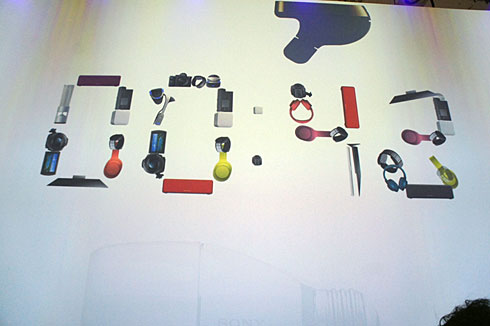

渡欧前に社長の平井さんにインタビューする機会があったのですが、その時に平井さんは「ソニーは意識的に高級品を狙っていきますよ。“ソニー”というイメージがより良い本物のモノを売っていくことを目指すため、必然的に価格も高くなります」と言っていたので、高級化路線は間違いないでしょう。加えて平井さんは「ソニーが他のブランドと異なるのは“五感に強い”ということ」とも指摘していました。「五感に関わるものはクラウドにはなりません。だから『モノを作るなら五感に関わる感動をするものを作ろう』と社内では言っていました。そのメッセージとして経営方針発表会のときにふと思いついたのが『Last one inch』というキーワードなんです」というのが平井さんの言です。

モノに込められたこだわりが人間を感動させるとプレスカンファレンスで力説する平井社長。「どれだけIoTが進歩しても人間の感性だけは決してクラウド化されることはない」と説く平井社長が「Last one inch」と名付けた技術と人間をつなぐあと一歩こそ、ソニーが最も得意とするモノづくりだ

モノに込められたこだわりが人間を感動させるとプレスカンファレンスで力説する平井社長。「どれだけIoTが進歩しても人間の感性だけは決してクラウド化されることはない」と説く平井社長が「Last one inch」と名付けた技術と人間をつなぐあと一歩こそ、ソニーが最も得意とするモノづくりだ――プレスカンファレンスにおいても、「Kando」(感動)という言葉と共に「Last one inch」をキーワードとして取りあげていましたが、これは言いえて妙だと思いましたね。確かにソニーの製品というのは、AV機器を中心としてアートとユーザーをつなぐキーアイテムとなるものがかなり多いです

麻倉氏:2000年代初頭のブロードバンド普及の際に、幹線はハイスピード化を達成しても家庭内のユーザー端末までのあと一歩がなかなか突破できず、これを「Last one mile」と言っていました。ソニーの切り口は2.5cm(1inch)のインタフェースで、例えばヘッドフォンやVR、テレビにしてもリモコンは手のひらサイズで、ウォークマンもやはり手で触って操作をします。そこでソニーは、人間と機械との接点となる「Last one inch」での感動を最大限化する製品やシステムやコンポーネンツやコンセプトコンテンツを作る、というのが平井さんの主張なのです。人間までの「あと一歩」を大事にすると、画質や音質、あるいは質感や素材感といった触覚に関わる部分を磨くことになります。

そのケースは今回の展示にもあり、例えば無酸素銅ウォークマンのNW-WM1Zは1.8kgのインゴット(金属塊)から削り出したシャシーに回路を組み込んでいます。これもやはり重さが500g近くあり、持ってみるとズシリとくるんですよ。開発段階でさまざまなマテリアルを試したようですが、アルミや鉄板、あるいはプラスチック樹脂などのシャシーと比べても、この無酸素銅シャシーは圧倒的に音が良いんです。「NW-ZX2」や「NW-ZX100」といったこれまでのウォークマンも良い音を出していましたが、今回のものは次元が違う、本格的なハイエンドサウンドのウォークマンに仕上がっています。

ヘッドフォンのMDR-Z1Rも「静かな表現ができる」というか、SN感がとても良く「ヘッドフォン的ではない、本格的なオーディオの音」がします。そういう意味で、オーディオのシグネチャーシリーズやテレビのバックライトマスタードライブをはじめとしたハイエンドモデルというのは、ソニーが一時の苦境を脱して、新しい時代の“ソニーらしさ”を作っていこうとしていることの象徴です。今回はまずハイエンドから作り、その後徐々にシャワー効果で幅広いモデルへブレイクダウンをしていくことになるでしょう。重要なのは「最高の製品を作れるようになってきた」ということで、それが現時点におけるソニーの立ち位置であり、ブースに表れているメッセージですね。

――ソニーのハイエンドというと個人的にはQUALIA(クオリア)を思い起こしますが、あれもやはり「感性に訴えかけるハイエンド」というところが出発点でしたね。あちらは経済状況の悪化などもあって潰えましたが、今度はしっかり腰を据えて展開していくことを期待したいです

麻倉氏:話を少々変えて、ハイエンドではなくソニーの先進的なところで面白かったものを紹介しましょう。1つはソニーの新しい研究開発プログラム「Future Lab Program」(フューチャー・ラボ・プログラム)で作られた“首かけスピーカー”「N」ですが、これはグッドなアイデアですね。ヘッドフォンのように耳を覆うのではなくオープンにし、耳からではなく首から音が出てきます。10cmくらいの極小エリアで左右の同じ位置から音が出るため、スピーカーとはまた違う濃密で高密度な音場で、加えて耳につけないのでとてもオープンな感覚です。

従来とは全く異なる音声情報スタイルを提供する首かけスピーカー「N」。ソニーが「未来のライフスタイルや価値を創造する」として立ち上げた実験的なプリプロダクション「Future Lab Program」から生まれた試作品で、麻倉氏はその体験を「ウェアラブルスピーカー」と表現した

従来とは全く異なる音声情報スタイルを提供する首かけスピーカー「N」。ソニーが「未来のライフスタイルや価値を創造する」として立ち上げた実験的なプリプロダクション「Future Lab Program」から生まれた試作品で、麻倉氏はその体験を「ウェアラブルスピーカー」と表現した麻倉氏:いまだ完成度は低く低音が歪(ひず)んでいますが、これがもう少し低音が出て歪っぽさがなくなり、製品としてのレベルが上がってくると、スピーカー、ヘッドフォンに次ぐ「第3のオーディオ鑑賞ギア」になりそうな予感がします。スピーカーのように場所を選ばず、ヘッドフォンのような圧迫感もない、言うなれば「ウェアラブルスピーカー」です。

これまでのパーソナルオーディオというと、ブックシェルフやテーブルトップの卓上スピーカーがありましたが、これはウェアラブル、スピーカーを身につけるというのは革命的です。電車の中ではうるさくて使用禁止ですが、上手くすると化ける可能性がありそうですね。

――パーソナルな空間やシチュエーションならば力を発揮しそうです。例えば車やバイク、あるいは自転車の運転中などに使えば、音楽鑑賞はもちろん、ナビ音声の聞き取りなんかが効果的な予感がします。通話機能を持ってくればマスツーリングの見方になりそう。

麻倉氏:同じくFuture Lab Programの「T」も紹介します。これは東大の先生になった暦本純一さんがソニーコンピュータサイエンス研究所時代にやっていたものにとても良く似ていて、上部のプロジェクターで投影された画に手をかざすと、新しい情報や絵が出てくるというインタラクティブなものです。デモには「不思議の国のアリス」のワンシーン、絵本の中からアリスが飛び出してきて花が咲くというコンテンツと、もう1つ住宅産業向けとして建物の模型に間取りが現れたり、ピンチやスワイプ動作で景色のシミュレーションをしたり、あたかもVRのような360°の全方位映像が二次元映像で出てきたりするものがありました。

麻倉氏:ギアとしては焦点深度の深いプロジェクターが上にあり、それの投射で情報を解析してインタラクションするという仕組みで、これもすぐにでも応用ができそうですね。ウェアラブルスピーカーといい、インタラクティブプロジェクターといい、今の技術を使った今までにない新しい切り口のワクワクする「新時代のソニーらしい」提案だと思いました。

――スティーブ・ジョブズはアップルで「イノベーションとは今までにないものを創るに非ず、未来の当たり前を創るもの也」を実践していました。かつて音楽をキャビネットから街中へ開放したように、これからのソニーにも、今一度「未来の当たり前」を作ってもらいたいですね

生活の中に溶け込む技術という点を体現する「LifeSpace UX」ラインのグラスサウンドスピーカー「LSPX-S1」を紹介する平井社長。食卓に置いても違和感のない、照明を兼ねたオーディオソリューションだ

生活の中に溶け込む技術という点を体現する「LifeSpace UX」ラインのグラスサウンドスピーカー「LSPX-S1」を紹介する平井社長。食卓に置いても違和感のない、照明を兼ねたオーディオソリューションだCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR