解像度の呪縛から逃れようとするWindows 8:本田雅一のクロスオーバーデジタル(2/2 ページ)

Metroは3種類のスケーリングで快適に

シノフスキー氏の記事で興味深いのは、11.6型(インチ)というサイズにこだわっていることだ。

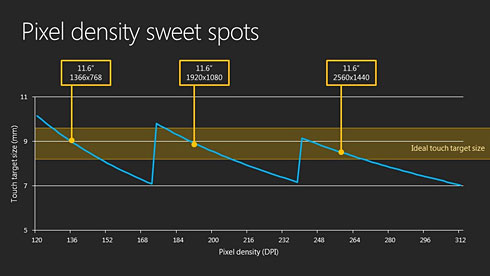

11.6型のワイドXGA(1336×768ドット)を、Metroの画面設計の基準値として採用。これを100%表示と定義した上で、140%への拡大と180%への拡大表示を切り替える仕様だ。その間の拡大率を選ぶことはできない(最初にこの数字を見たときは、デスクトップアプリケーションの表示に使う96dpiを基準にしているものだと勘違いし、「たった180%?」と思ったが、100%時のdpi値は「135」なので、基準値が異なることに注意したい)。

これらの拡大率は、画素をフルHD(1920×1080ドット)、クアッドXGA(2560×1440)と増やして11.6型に表示したとき、アイコンや文字のサイズが同等(まったく同じではない)になるよう配慮したものだという。

Metroは、画面表示のスケーリングで3つの拡大率(100%、140%、180%)をサポート。解像度が1366×768ドット、1920×1080ドット、2560×1440ドットと変わっても、タッチするアイコンや文字のサイズが同じように見えるよう設計されている

Metroは、画面表示のスケーリングで3つの拡大率(100%、140%、180%)をサポート。解像度が1366×768ドット、1920×1080ドット、2560×1440ドットと変わっても、タッチするアイコンや文字のサイズが同じように見えるよう設計されているこれらの表示に対応するため、Metroアプリケーションは上記の拡大率に合わせ、自動的にレイアウトを行う。レイアウトが崩れることはないが、ビットマップの画像リソースを使う場合は、あらかじめ3つの拡大率に対応したデータを用意しておくことが推奨されている。拡大処理を行うと、ボケてしまうからだ。

基準となっているのは、タッチ操作を行うオブジェクトのサイズ。快適にタッチ操作できる画面上の対象物を9ミリと想定し、ボタンなどのターゲットが9ミリ前後になるよう配慮しつつ、コンピュータディスプレイとして一般的に生産されている解像度をカバーすれえばいい……という考え方で設計されている。

そこには網膜解像度うんぬん……といった文脈はないが、11.6型のクアッドXGAは253ppiという画素密度を持ち、第3世代iPadの264ppiという数値と比べても十分なものになっている。

人間の目が認識できる空間周波数は、視野角1度あたり50Hzといわれている(網膜細胞の大きさによる限界値)ので、第3世代iPadをふだんよりちょっとだけ近くに寄せて見ると、Windows 8が想定している画素密度と同様の見え方になる。

「ちょっとだけって、どの程度よ?」という話になるわけだが、まぁ、ほとんどそのときの持ち方で変わる程度の違いしかない。第3世代iPadの画素密度が高いことで、表示が紙のように見えるならば、ほぼ同じ見え味だ。さらに解像度が高くなっても、人間はそれ以上の解像度を知覚できないので、結果的に感じる画像の滑らかさは変わらないことになる。

単純に縦横の画素密度を2倍にするのではなく、タッチオブジェクトの大きさを想定し、主流の画面サイズと解像度から拡大率を決めるというのは、多様なメーカーが入り交じるWindowsならではの決め方といえるだろう。前述したように、これ以上解像度が上がってもあまりご利益はないから、この3つの解像度で快適に使えればOKということになる。

ただし、これもMetroスタイルのアプリケーションに限るのだが。

デスクトップとタブレットの間にある“深い谷”

このほか、ブログではMetroスタイルのアプリケーションで、物理的なサイズの違いによる表示について、いくつかの解決策をWinRT(Metro用の新しいAPI)に用意していることが記載されているが、MetroスタイルアプリケーションはWindows 8用に新たに設計されるわけなので、この点で非互換が起こることはない。

アプリケーションによっては、大画面で見たときに多くの情報を表示させ、別のアプリケーションは拡大して全画面に表示する。これはアプリケーションの種類によって、プログラマーが自由に選び、設計できるよう配慮されているということだ。Metroスタイルでは物理的な画面サイズによって自動的な再レイアウトを行う機能が有効になるので、どちらの場合も適切なユーザーインタフェースを保つことができる。

問題は従来のWindowsアプリケーションが、どのように振る舞うかだが、これに関しては詳しく書かれていない。Windows 8 Consumer Previewを見る限り、デスクトップアプリケーションは、従来と同じように拡大率の設定(最大200%まで設定可能だが、元となる解像度は96dpi)ができる。

つまり、200%では192dpi相当の内部処理解像度までスケールするのだが、これまでのWindowsと同様、どのように表示されるかはアプリケーション次第だ。拡大率を指定して文字を大きく表示したとしても、ビットマップまで拡大してレイアウトの崩れを補正してくれるわけではない。

今月はマイクロソフトによるWindows 8の開発者向けカンファレンスがあるので、そこではデスクトップアプリケーションの高解像度対応に関しても、もう少し詳しい情報が出てくるかもしれないが、現時点ではやや悲観的に見ている。

これまで高解像度ディスプレイの対応に関して、デスクトップ表示の互換性に関する話は、2011年秋に行われたイベントの“BUILD”を含め、詳細が明らかになっていない。ということは、PCスタイルで使うWindows 8は従来と同じ枠組みで、タブレット端末はMetro前提で高解像度ということになるのではないか。

スマートな対応とはいいがたいが、多種多様なフォームファクタと過去に渡るWin32アプリケーションとの互換性を重視するのであれば、どこかで割り切りも必要なのかもしれない。

関連キーワード

アプリケーション | 解像度 | Windows | 画素数 | 画面 | Windows 8 | ディスプレイ | Microsoft | Metro | Retinaディスプレイ | タブレットPC | ユーザーインタフェース | ThinkPad Tablet | タッチパネル | 本田雅一のクロスオーバーデジタル | 本田雅一

関連記事

本田雅一のクロスオーバーデジタル:MVNOによるLTEサービス、選び方のポイント

本田雅一のクロスオーバーデジタル:MVNOによるLTEサービス、選び方のポイント

携帯電話事業者各社が高速なデータ通信サービスを提供する中、IIJや日本通信がMVNOによる“小回りのきいた”サービスも始まっている。今回はよりお得に利用できる可能性がある、MVNOのLTEサービスを整理してみたい。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:“新しいiPad”が追求したスペック以上の魅力

本田雅一のクロスオーバーデジタル:“新しいiPad”が追求したスペック以上の魅力

第3世代となる“新しいiPad”は、想像される範囲内のハードウェア変更にとどまったと言える。しかし、スペックだけを見ても、新iPadの本当の実力は見えてこない。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:PCとスマートデバイスの融合の中で繰り広げられる、新たな“OS戦争”

本田雅一のクロスオーバーデジタル:PCとスマートデバイスの融合の中で繰り広げられる、新たな“OS戦争”

Windows 8は、PCの世界からスマートデバイスへと裾野を広げるMicrosoftの大いなる礎となるOSだ。一方AppleもMac OSとiOSの融合を急ピッチで進める。PCとタブレットが、人々のパーソナルコンピューティングの変化の中でどう融合していくのだろうか。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:PCのベンチマーク至上主義はスマートフォンやタブレットに通用しない

本田雅一のクロスオーバーデジタル:PCのベンチマーク至上主義はスマートフォンやタブレットに通用しない

新CPU/GPUのはずが、ベンチマークテストでは予想外にスコアが伸びないのはなぜか? 特にスマートフォンやタブレットでは、複数の要因が絡んでくる問題だ。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:2012年のPC業界を占う

本田雅一のクロスオーバーデジタル:2012年のPC業界を占う

激動の2111年が終わり、2012年が始まった。今年のPC業界における大きなトピックはIntelの次世代CPU(Ivy Bridge)とWindows 8だが、この2つはPCの何を変えるのだろうか。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:2011年のタブレット端末を冷静に振り返る

本田雅一のクロスオーバーデジタル:2011年のタブレット端末を冷静に振り返る

さまざまなタブレット端末が登場した2011年。相変わらずの強さを見せたiPad 2、国内勢も本腰を入れ始めたAndroidタブレット、そしてHPのwebOS端末撤退と、ニュースは多かったが、期待通りに盛り上がったかと問われると疑問符が付く。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:ソーシャルゲーム全盛時代に「PS Vita」はどう離陸するのか

本田雅一のクロスオーバーデジタル:ソーシャルゲーム全盛時代に「PS Vita」はどう離陸するのか

12月17日に控えたPlayStation Vitaの発売を前に、ソニー・コンピュータエンタテインメントの社長兼CEO、アンドリュー・ハウス氏に話を聞く機会を得た。SCEはカジュアルゲーム市場がソーシャルゲームに浸食されつつある中で、PS Vitaをどう普及させていくのだろうか。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:ソニー・エリクソンがソニーになって変わってほしいこと

本田雅一のクロスオーバーデジタル:ソニー・エリクソンがソニーになって変わってほしいこと

ソニーが10月27日、エリクソンが保有するソニー・エリクソンの株式(50%)を、10億5000万ユーロ(約1116億円)で取得したと発表。ソニー・エリクソンはソニーの100%子会社となる。ソニーが製品ラインアップにスマートフォンを取り込むことで、グループ内の連携はうまくいくようになるのだろうか。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:KDDIの新型iPhone販売にまつわる“スクープ騒ぎ”を読み解く

本田雅一のクロスオーバーデジタル:KDDIの新型iPhone販売にまつわる“スクープ騒ぎ”を読み解く

9月22日に日経ビジネスオンラインが「KDDIが新型iPhoneを販売する」と報じ、新聞各社もそれを追いかける形で一斉にそのことを報道した。AppleやKDDIは「ノーコメント」を貫いているが、いずれソフトバンク以外からiPhoneが販売されることは予想されていた。むしろこれと連動して変化するさまざまな事象に目を向けていく必要がある。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:キャリアはスマートフォンによるトラフィック爆発にどう対処していくか

本田雅一のクロスオーバーデジタル:キャリアはスマートフォンによるトラフィック爆発にどう対処していくか

スマートフォンの急速な普及に伴って、ちょっとしたタイミングでもパケット通信がうまくできず、ストレスを感じる機会が増えた。こうしたトラフィックの爆発に対し、各キャリアはどのような対策を行っているのか。 本田雅一のクロスオーバーデジタル:HPのwebOS撤退が示すこと――世界シェア1位のPCをなぜ切り離そうとするのか

本田雅一のクロスオーバーデジタル:HPのwebOS撤退が示すこと――世界シェア1位のPCをなぜ切り離そうとするのか

webOS端末事業の閉鎖、PC事業切り離しの検討、英Autonomyの買収交渉と、今後の事業戦略にかかわる重大発表を一度に行ったHP。この決断が意味することは何か。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 楽天モバイルのスマホが乗っ取られる事案 同社が回線停止や楽天ID/パスワード変更などを呼びかけ (2024年04月23日)

- シャープ、5月8日にスマートフォンAQUOSの新製品を発表 (2024年04月24日)

- スマホを携帯キャリアで買うのは損? 本体のみをお得に買う方法を解説 (2024年04月24日)

- Vポイントの疑問に回答 Tポイントが使えなくなる? ID連携をしないとどうなる? (2024年04月23日)

- 通信品質で楽天モバイルの評価が急上昇 Opensignalのネットワーク体感調査で最多タイの1位 (2024年04月25日)

- スマートグラス「Rokid Max 2」発表 補正レンズなくても視度調節可能 タッチ操作のリモコン「Rokid Station 2」も (2024年04月25日)

- Apple、5月7日に新型iPad発表か イベント表題は「何でもあり」、Apple Pencilのイラストも (2024年04月24日)

- ChatGPTのプロンプト入力をラクにする「カスタム指示」機能が便利 前提条件を事前に記入できる (2024年04月24日)

- モバイルSuicaで定期券を「あえて購入しない」理由:読者アンケート結果発表 (2024年04月23日)

- 中古スマホが突然使えなくなる事象を解消できる? 総務省が「ネットワーク利用制限」を原則禁止する方向で調整 (2024年04月25日)