仮想化技術に見るインテルとAMDの個性:元麻布春男のWatchTower(2/2 ページ)

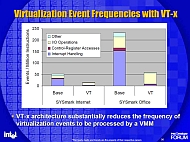

Intelが2005年3月のIDFで示したソフトベースでの仮想化処理とVTを利用した場合の仮想化処理の、ハードウェアイベント発生数の比較。イベント発生数が少ないVTによる仮想化が性能的に有利になると当時Intelは説明していた

Intelが2005年3月のIDFで示したソフトベースでの仮想化処理とVTを利用した場合の仮想化処理の、ハードウェアイベント発生数の比較。イベント発生数が少ないVTによる仮想化が性能的に有利になると当時Intelは説明していたこうした仮想化に関する規格策定作業の進行と、仮想化技術のインプリメントにより、ユーザーが仮想環境を利用するための敷居はどんどん下がっていく。長期的には、コンピュータを利用するほとんどすべての環境において仮想化を前提としているかもしれない。だが、それが実現するのはずっと先のことだ。2007年のプラットフォームにおいては、VT-xやVT-dあるいはAMD-Vといった仮想化技術を利用しても、仮想環境を利用するときのオーバーヘッドがなくなるわけではない。

とくに、インタラクティブなI/O処理が多いクライアントでは、仮想化によって発生するオーバーヘッドは無視できないものになっている。確かに、最新の仮想化技術を用いることで性能低下の度合いは以前に比べれば格段に小さくなっているが、それでもネイティブ環境と比べられるレベルには至っていない。仮想化マシンでは、使うアプリケーションによってその性能低下は受容範囲内かもしれないし受容範囲外になるかもしれないことはユーザーも依然として留意しておく必要がある。

仮想環境を利用するメリットの1つは、1台のコンピュータを複数に分割して利用することで、その利用効率を高めることにある。これは仮想化やハードウェアパーティショニングが実用化されてきたメインフレームが、極めて高価で少しでも利用効率を高める必要があったことと無縁ではない。一方で、PCに対して利用効率が問われることはこれまであまりなかったが、それでも、ブレードPCのようなセンター集約型の利用環境において利用効率は直接コストに跳ね返る。また、プロセッサのマルチコア化やメニーコア化により、マルチスレッド処理能力が向上したことも、PCにおけるCPUの利用効率にユーザーが目を向けさせる動機となるだろう。

また、論理コンピュータ単位で独立した環境を利用できる仮想マシンは、アプリケーションを実行しているときの安全性が格段に高い。異なる論理コンピュータで実行されるアプリケーションは、OSのレベルから独立しているため、OSの不調や不具合にも影響を受けない。こうした高い独立性がもたらすシステムの安定性やセキュリティの向上が、性能面でのペナルティ(オーバーヘッド)と相殺できる用途であればサーバ、クライアントを問わず、仮想環境を導入しやすい。

Intelが2006年3月に「エンタープライズ向けCPUとプラットフォームの動向」の説明で示したスライドの1枚。ここには「Intel Virtualization Technology」と「Active Management Technology」を組み合わせたプラットフォーム「Embedded IT」が紹介されている

Intelが2006年3月に「エンタープライズ向けCPUとプラットフォームの動向」の説明で示したスライドの1枚。ここには「Intel Virtualization Technology」と「Active Management Technology」を組み合わせたプラットフォーム「Embedded IT」が紹介されている官公庁や企業では、重要な内部データを扱うイントラネット接続用のPCとインターネット接続用のPCを分離し、1人で2台のPCを運用しているケースがある。仮想環境を利用することで、こうしたセキュリティに対する要求の厳しいユーザーにおいても、セキュリティを確保した上でイントラネット接続とインターネット接続を1台のPCで済ますことが可能になる。これはPCの購入コストだけでなく、管理費の削減という点でもメリットが大きい。

その一方で、仮想環境を生かしたコンシューマ向けのアプリケーションは、今のところあまりめぼしいものがない。将来的にオーバーヘッドが無視できるレベルになればともかく、現時点においてすぐに役立つものは多くないのが実情だ。古いアプリケーションを動かすために、仮想環境を利用するというアイデアも、OSのライセンスコストや仮想環境でのデバイスサポートといった点で壁にぶつかることが少なくない。例外があるとすれば、Mac上でWindowsを利用する、という用途だが、その需要は現在のMacの市場シェアを考えれば、それほど大きくない。仮想化技術による仮想環境は、まず企業向けのプラットフォームから普及していくことになるのではないだろうか。

関連記事

Vista第1世代のテレパソは買いか!?

Vista第1世代のテレパソは買いか!?

ようやくVistaを搭載した第1世代のPCが出そろってきたが、日本独自で進化を遂げてきたデジタル放送などのHDコンテンツ視聴環境と、新UIのWindows Aeroとの関係を軸に現状を見ていく。 45ナノで知るIntelとAMDの“工場哲学”

45ナノで知るIntelとAMDの“工場哲学”

45ナノプロセスルールを採用したCPUは、インテルから2007年に、AMDから2008年に登場するといわれている。その“タイムラグ”に両社の開発思想を見る。 IntelはWiMAXを促進するのか阻害するのか

IntelはWiMAXを促進するのか阻害するのか

ノートPCの利用形態を大きく変化させるWiMAXは近い将来ノートPCのプラットフォームに統合される。しかし、そのことがWiMAXの可能性をつぶしかねないのだ。 Intelが45ナノ「Penryu」ダイ画像を公開

Intelが45ナノ「Penryu」ダイ画像を公開

Intelは2007年に投入予定の45ナノプロセスルールプロセッサの試作と動作確認を発表。「Penryu」スペックの一部も明らかにした。 第2回 Windows Aeroの謎に迫る

第2回 Windows Aeroの謎に迫る

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。第2回目は“Windows Aero”の謎に迫る。 マイクロソフトの最新Bluetoothマウスを試す

マイクロソフトの最新Bluetoothマウスを試す

マイクロソフトから発表された2つのBluetooth対応レーザーマウス。その使い勝手はどうなのか。また、Bluetooth内蔵ノートPCで使うことはできるのだろうか。 MS、プレゼン機能付きマウス「Presenter Mouse 8000」などワイヤレスマウス2モデル

MS、プレゼン機能付きマウス「Presenter Mouse 8000」などワイヤレスマウス2モデル

マイクロソフトは、本体裏部にプレゼン用機能ボタンを装備するワイヤレスマウス「Presenter Mouse 8000」など計2製品を発表した。 第9回 Vistaでオーディオデバイスはどうなる?

第9回 Vistaでオーディオデバイスはどうなる?

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回はWindows Vistaでのオーディオデバイスの扱いを見ていく。 第4回 Vistaのユーザーアカウント制御を考える

第4回 Vistaのユーザーアカウント制御を考える

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回はWindows Vistaのユーザーアカウント制御を見ていく。 第3回 内蔵グラフィックスでWindows Aeroは動くのか!?

第3回 内蔵グラフィックスでWindows Aeroは動くのか!?

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回は統合チップセットのグラフィックスで“Windows Aero”を動かしてみた。 第8回 Vistaにおけるデバイスドライバのゆくえ

第8回 Vistaにおけるデバイスドライバのゆくえ

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回はWindows Vistaにおけるデバイスドライバの扱いをチェックした。 “革命”という名のマウス

“革命”という名のマウス

元麻布春男氏が最新PC事情を分析する本連載。今回は“革命”の名を与えられたロジクールのマウスを切る。その画期的なフィーチャーは、これまでの操作性を一変させるかもしれない。 PDAはまだまだ死なない──日本HP「iPAQ rxシリーズ」

PDAはまだまだ死なない──日本HP「iPAQ rxシリーズ」

日本HPから久々のPDA「iPAQ」が一挙に3モデル発売された。GPSを内蔵するなど、個人向けにフォーカスしたモデルのできばえはいかに!? ロケーションフリーはTVだけじゃない!?――Wi-Fiオーディオ「WA1」

ロケーションフリーはTVだけじゃない!?――Wi-Fiオーディオ「WA1」

Vista搭載PCの発表にあわせて、ソニーから新しいカテゴリーの「Extension Line by VAIO」が登場した。“VAIOなし”でも使える新製品の出来栄えはいかほどのものだろうか。 円いリビングPCに色鮮やかなノートPC、Vistaになっても個性は健在――ソニーVAIO

円いリビングPCに色鮮やかなノートPC、Vistaになっても個性は健在――ソニーVAIO

ソニーは1月16日、VAIOデスクトップPC/ノートPCのVista搭載モデルを発表した。新カテゴリーのExtension Line by VAIOを加え、1月30日より順次発売する。 もう1つの“革命”という名の小型マウス

もう1つの“革命”という名の小型マウス

元麻布春男氏が最新PC事情を分析する本連載。今回は“革命”の名を与えられたもう1つのロジクール製マウスを見ていく。ノートPC用だからと言って侮ってはいけない。 第5回 Windows Vistaのアップグレードポリシーを考える

第5回 Windows Vistaのアップグレードポリシーを考える

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回はWindows Vistaのアップグレードポリシーをチェックする。 Vista販売開始について思うアレコレ

Vista販売開始について思うアレコレ

個人向けには2007年1月30日にリリース予定のWindows Vistaだが、すでにMSDNやボリュームライセンスでの提供は始まっている。Vistaについてアレコレ思うことをつづってみた。 第7回 Windows Vistaの最新βをチェックする

第7回 Windows Vistaの最新βをチェックする

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回は“July CTP”とも呼ばれるビルド5472の最新Vistaを見ていく。 第1回 果たしてWindows Vistaはテイクオフできるのか?

第1回 果たしてWindows Vistaはテイクオフできるのか?

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。まずは何かと話題を集めているWindows Vistaの“これまで”と“これから”を見ていく。 自動ファン回転数制御ができる“欲張り”ファンコン──AeroCool「CoolWatch」

自動ファン回転数制御ができる“欲張り”ファンコン──AeroCool「CoolWatch」

アキバに登場したこだわりパーツをとりあえず試す「週末アキバPick UP!レビュー」。今回は、昨年12月に発見したソフトウェアファンコン、AeroCool「CoolWatch」をチェックした。 第6回 AMDのATI買収劇が意味するもの

第6回 AMDのATI買収劇が意味するもの

PCウオッチャーの元麻布春男氏が、さまざまな切り口で最新PC事情を分析する本連載。今回は“電撃的”に発表された米AMDによる加ATI Technologies買収劇の意味を考える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- もう全部、裏配線でいいんじゃない? 「ASUS BTF DESIGN」が示す自作PCの新しい形 (2024年04月19日)

- ノートPCに外付けキーボードを“載せて”使える「タイプスティックス/打ち箸」に新色 (2024年04月18日)

- バッファロー製Wi-Fiルーターに脆弱性 対象機種は今すぐファームウェア更新を (2024年04月17日)

- さらなる高速化を実現! PCI Express 5.0接続SSDの新モデル「Crucial T705」を試して分かったこと (2024年04月18日)

- ついに8K対応した「Insta360 X4」の画質をX3と1インチ360度版で比較 今買うべき全天球カメラだと確信した (2024年04月16日)

- SwitchBotのミニプラグに不具合 「断続的にオン/オフを繰り返す、異音」などで該当製品の交換を呼びかけ (2024年04月17日)

- あなたのPCのWindows 10/11の「ライセンス」はどうなっている? 調べる方法をチェック! (2023年10月20日)

- 話題になったトラックボール「IST」も登場! エレコムのPC周辺機器が最大21%お得に買える (2024年04月19日)

- アイロボットが4万円切りの「水拭き対応ロボット掃除機」を投入 “一家に1台”を目指す (2024年04月17日)

- Core Ultra搭載の「Let's note FV5」を徹底検証 プレミアムモバイルの実力は? (2024年04月19日)