有機物の薄い膜で太陽電池、東芝が効率9.9%:自然エネルギー(2/2 ページ)

構造と材料、製法を工夫

有機薄膜太陽電池の研究開発目標は複数ある。変換効率を高めること、水分や酸素に対する耐久性を高めること、製造コストを下げることなどだ。

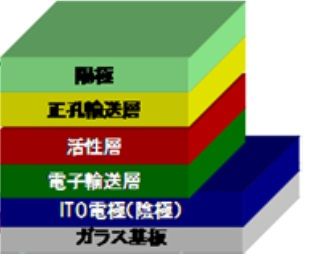

東芝はこのうち変換効率向上を狙った。有機薄膜太陽電池は基板を含め主に6つの「層」からなる。まず、この層の順番を「順構造」から「逆構造」に変えた(図2)。

光を取り入れる側から順にガラス基板、透明なITO(酸化インジウムスズ)電極、電子輸送層、「発電が起こる」活性層、正孔輸送層、裏面電極だ。活性層の前後の層が順構造と逆になっている。

その上で3つの技術を開発し、適用した。まず実際に太陽光から電流を生み出す「活性層」に使う有機物分子を作り出した。同社の「長波長p型材料」*3)を改良したものだという。セルの変換効率がこれで高まった。「当社が順構造と従来型p型材料を用いて開発した太陽電池セルの変換効率は9%だったが、これを2.2ポイント改善できた」(東芝)。

*3) 有機薄膜太陽電池では2種類の有機物(p型材料、n型材料)を組み合わせて利用する。有機物として低分子材料を使う場合と、高分子材料を使う場合があり、p型材料に違いが大きい。東芝は高分子p型材料を開発した。

次にモジュールの変換効率を高める方法だ。有機「薄膜」太陽電池という名の通り、電池を構成する膜の厚みは100nm(ナノメートル、1万分の1mm)と薄い。このような膜が複数重なっているため、均一な膜厚のまま(セル)パターンを高精度に形成できる「メニスカス塗布技術」を用いた*4)。さらにセルを組み合わせてモジュールを作り上げる多数のパターンのうち、どれが適切な設計なのかを調べるために最適化シミュレーション技術を利用した。「より電流の漏れが少ない形の設計を見つけることができた」(東芝)。

「太陽電池の電流電圧特性を示すFF(フィルファクター)の値が従来の0.69から今回の0.726へと改善できた」(東芝)。

*4) 東芝はメニスカス塗布技術(印刷法)を有機物の薄膜を形成する必要がある有機EL照明(白色有機ELパネル)の開発に採用している。白色有機ELパネルの開発時には基板と棒状のアプリケーターヘッドをわずかな距離(ギャップ)を置いて並べ、そこに材料インクを注入した。するとギャップに円弧状にインクが盛り上がった曲面(メニスカス)ができる。その上で基板をヘッドの長手方向と直角の方向に移動させて薄膜を作り上げていく。東芝によれば、凹凸構造を持つ基板上に薄膜を均一に成膜する際に適した手法だという。なお、膜厚は印刷速度、ギャップ長、インクの粘度や表面張力で制御する。

NEDOの目標達成へ

今回の東芝の成果は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「太陽光発電システム次世代高性能技術開発」(2010〜2014年)による成果の1つだ。同開発では共通基盤技術の他、有機薄膜太陽電池*5)を含む5種類の太陽電池の開発を進めている。

NEDOの中間目標は1cm角のセルで効率8%、30cm角のモジュールで6%というもの。これが最終目標ではそれぞれ、12%、10%になる。東芝の今回の成果はモジュール変換効率の最終目標まであと0.1ポイントまで迫った形だ。

*5) 有機薄膜太陽電池の開発には4つの団体が参加する。住友化学が高分子材料系材料セルを、出光興産が低分子系材料セルを開発し、東芝は新型モジュールを、京都大学が新材料最適化技術を開発する計画である。今回の成果では東芝が高分子系材料セルも開発した。

関連記事

有機系の太陽電池はなぜ必要――軽量でフレキシブルな性質が生きるから

有機系の太陽電池はなぜ必要――軽量でフレキシブルな性質が生きるから

有機薄膜太陽電池と色素増感太陽電池 壁面や窓がエネルギーを生み出す、日独の方向性の違いは?

壁面や窓がエネルギーを生み出す、日独の方向性の違いは?

三菱化学とドイツHeliatek 未来の太陽電池をドイツ企業が開発、有機薄膜型で最高効率達成

未来の太陽電池をドイツ企業が開発、有機薄膜型で最高効率達成

ドイツHeliatek 太陽電池の製造コストはどうなる――プラスチック製には勝機があるのか

太陽電池の製造コストはどうなる――プラスチック製には勝機があるのか

有機薄膜量産時のシミュレーション研究

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光パネルを垂直設置できる「ソーラーフェンス」、Yanekaraが販売開始

- タンデム型のペロブスカイト太陽電池で効率26.5%、ベンチャー企業のPXPが達成

- 国内の太陽光のPPAモデル市場、2040年度までに10倍以上に成長の見通し

- プールの水面にペロブスカイト太陽電池を設置、国内初の浮体式実証

- 「ペロブスカイト太陽電池」の開発動向、日本の投資戦略やコスト目標の見通しは?

- 2024年度以降の太陽光FIT/FIP価格を総まとめ、事業者が注意すべきポイントは?

- 壁面にペロブスカイト太陽電池を設置、新施工法で6時間での導入を可能に

- 水素と化石燃料の差額を支援する「値差支援制度」、価格面などの詳細案が明らかに

- 「蓄電コンクリート」を実用化へ、會澤高圧コンクリートとMITが連携

- 導入ペースが鈍化傾向の太陽光発電、導入拡大への課題と業界団体からの要望とは?

図2 逆構造の構成。光は図の下側から入射する。 出典:東芝

図2 逆構造の構成。光は図の下側から入射する。 出典:東芝