日本取引所グループはXTECH時代のITシステムをどう見ているか:金融業界に広まるDevOps

欧米や新興国が主導するFinTech市場。国内証券取引所でも金融システム安定化を図りながら新技術研究に余念がない。開発部門の担当者に今後のITシステムの展望を取材した。

ブロックチェーンやAI(人工知能)など、先進的な技術によって大きく様変わりしようとしている金融の世界。海外勢が先行するFinTechの潮流に遅れまいと、日本の金融業界も今急速な勢いで新たな取り組みを進めている。その中心的なプレイヤーの1つが、東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループだ。

同社は金融庁などの監督の下、国際的な金融システム安定化の一翼を担うと同時に、ブロックチェーンの技術検証結果を広く公表するなど、国際的なプレゼンス向上のための技術探求にも積極的だ。

本稿では、公平と健全性を保ち信頼性を維持するミッションを抱えながら、動きの速い国際金融市場でのFinTechの動きをキャッチアップし続ける、前線のITシステム管理者に、現在の取り組みと今後の展望を取材した。

ブロックチェーン(DLT)調査ワーキングペーパー発表の意図

金融関係のシステムといえば、とにかく「重厚長大」というイメージが強い。だが、近年の金融を取り巻く環境変化のスピード、世界各地の証券取引所間の競争、さらにブロックチェーンをはじめとするFinTechの急速な興隆を前にして、日本取引所グループではクラウド活用の検討やアジャイルといった新たな技術や手法を取り入れている。

本稿では日本取引所グループ 東京証券取引所 IT開発部 清算システム担当 課長 箕輪郁雄氏と日本ヒューレット・パッカード クロスインダストリソリューション統括本部 テクノロジーアーキテクト部 シニアコンサルタント 惣道哲也氏の対談の模様をレポートする。

惣道氏 最近、ITを武器に既存のプレイヤーを脅かす「ディスラプター」と呼ばれる新興企業の台頭が話題になっています。金融業界は比較的参入障壁が高いとされるため、他業界ほどインパクトは大きくないようにも思えます。しかし、日本取引所グループではブロックチェーン技術の検証やAIを使った生産性向上など、新技術に積極的に取り組まれている印象です。

箕輪氏 おっしゃる通り、日本取引所グループではFinTechやAIなどの新しい技術の検証を積極的に行っています。というのも、海外の動向に目を配ると、米国はもちろん新興国の金融機関も先進的なFinTechを積極的に取り込み、新しい金融取引を提案しています。国際社会の動きをキャッチアップできていないと、グローバルでの発言権を失いかねません。そうならないためにも、例えば2016年から2年連続でブロックチェーン技術(Distributed Ledger Technology)の調査結果を公表するなど、各種ITやFinTechの研究や評価に積極的に取り組んでいます。さらに付け加えるならば、私たちのような組織が率先して新技術を研究し、情報を開示することで、国内企業の研究や実装が活性化するのではないかという期待もあります。

惣道氏 システム開発の方法論にも、早くからアジャイルを取り入れてきたとお聞きしています。

箕輪氏 私たちがアジャイルの手法を取り入れたきっかけは、タイムラインが決まっている中で、不確定な仕様のまま開発が始まった「OTCデリバティブ清算システム」です。「2012年中に各国で制度を整備して運用を開始すべき」との方針だけが決まっていましたが、開発に着手したのは2011年、つまりわずか1年しか猶予がなく、かつ、制度すらできていないという状況下です。目標の期日に間に合わせるには、従来のウオーターフォール型開発ではとても間に合いません。そこで、業務部門を開発プロジェクトに巻き込んで、逐一仕様を確認してもらいながら何段階かに分けてリリースを繰り返す開発手法を取り入れました。時間がない中でやむを得ず取り入れた手法でしたが、それが奏功して期限内に最終リリースにこぎつけました。計画を順守できなかった国もありましたから、国際的な金融システムを議論する場でも日本の立場を守ることに貢献できたと思います。この経験を基に、その後のシステム開発ではアジャイル開発をベースにしながら、品質の向上にも併せて取り組んでいます。

オンプレミスのインフラをクラウドのように「コードで制御」

惣道氏 現在挑戦されていることは何かおありですか?

箕輪氏 クラウドを使って何かできないかと考えているところです。クラウド化すれば、ハードウェアに関わる業務を全て外部化できますからコストや手間を丸ごと削減できます。そうして浮いた分を、より戦略的な業務に割り振れるのではないかと考えています。

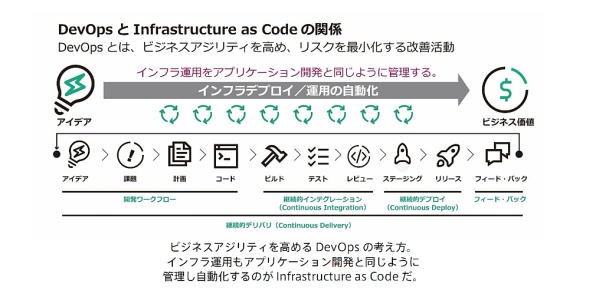

惣道氏 確かにクラウドには多くのメリットがありますが、一方で全てのシステムがクラウド化できるわけでもありません。私たちは「では、どうするか」を考えています。つまり、「モード1」あるいは「SoR(Systems of Records)」とも呼ばれる従来型のオンプレミス型システムも今後残り続けますから、クラウドを活用した「モード2」「SoE(Systems of Engagement)」のシステムといかにうまく共存させるかが重要です。そのためには、クラウドの世界では一般的な、プログラムコードを使ってインフラやアプリケーションのデプロイや運用を自動化する必要があると考えています。

箕輪氏 私たちが運用するシステムの中でも、取引システムでは性能を突き詰めるために専用ハードウェアを採用しています。また、取引参加者に公平な環境を提供する観点から、どうしてもオンプレミスで運用せざるを得ません。ただし、それ以外のシステムは技術的にはクラウドに移行できると考えています。一方で、現在さまざまなシステムごとに分かれている運用作業を統合する取り組みを進めています。でも、システムがオンプレミスとクラウドに分かれてしまうと、この取り組みが壁にぶつかるのではないかと心配しています。

惣道氏 そうした課題をお持ちのお客さまから近年引き合いを多くいただいているのが「HPE Synergy(以降、Synergy)」です。この製品を使うと、オンプレミスの環境をクラウドモデルで運用できるようになります。インフラの運用管理をコードで定義し自動化することを「インフラのコード化(Infrastructure as Code)」と呼びますが、SynergyではAPIを通じて物理ハードウェアを操作できる、これまでにない新しいコンセプトのプラットフォームで、クラウドと同じようにプログラムコードから自動的にハードウェアリソースを制御できます。

SynergyとAnsibleの組み合わせが実現する高度な自動化

箕輪氏 私たちも現状、オンプレミス環境にある各種システムの監視は統合できているものの、そのリリース作業は結局それぞれのシステムの開発者が手作業で行っており、全く統合できていません。そこを自動化できると運用の統合がさらに進みますし、将来のクラウド導入を見据えて、オンプレミスとクラウドの区別なく運用できればなお理想的ですね。

惣道氏 同感です。私たちもインフラだけでなく、アプリのリリースや各種設定、データ管理なども含め、全てのリリースや管理を丸ごと自動化できる「全てをコード化(Everything as Code)」というキーワードを使い始めています。Synergyが目指すゴールも、最終的にはそうした自動化をクラウドと同じモデルでオンプレミスでも可能にすることにあります。加えて、「Ansible(Red Hat Ansible Automation)」のような自動化ツールと組み合わせることで、さらに高度な自動化が可能になります。

箕輪氏 われわれもAnsibleは使っています。2年ほど前から評価を行っていて、現在テスト環境構築を自動化する手段として実装を進めているところです。

惣道氏 Ansibleはソフトウェアの展開だけでなく、普段のメンテナンスや障害時のログ収集など、さまざまな場面で使えますから、弊社でもお客さまに積極的にお勧めしています。Synergyは物理ハードウェアまで含めて制御可能なAPIを公開していますから、Ansibleと組み合わせることでハードウェアリソースのプロビジョニングからOSのインストールやセットアップ、アプリケーション導入、クラスタ構築まで全て自動化できるようになります。

箕輪氏 自動化に関しては、私たちも早急に取り組まなくてはいけない課題だと思っています。今後、優秀なIT人材の確保がますます困難になってくる一方で、取引参加者からの要望は増えていきますから、例えばテスト環境の構築を自動化できるだけでも大きなメリットになるのではないかと考えています。

アジャイルやDevOps成功の鍵は「ゴールの共有」にあり

惣道氏 ちなみにアジャイル開発を進める上では、得てして組織や体制の問題が持ち上がります。貴社ではその点どのような工夫をされているのでしょうか?

箕輪氏 私が手掛けたOTCデリバティブ清算システムのプロジェクトでは、「2012年の制度改正に間に合わせなければいけない」というゴールが、業務側と開発側の双方で共有できていたのが幸いしたような気がします。やっぱり、ゴールが共有できていることが必須だと思います。

惣道氏 私たちがコンサルティングサービスを提供するDevOpsの分野でも、開発と運用でいかにゴールを共有できるかが鍵を握るといわれています。組織間のコミュニケーションのオーバーヘッドをいかに少なくできるかが重要です。理想は開発と運用を1つの組織にすることですが、現実的にはなかなかそうはいきませんから、例えばオフィスのフロアを同じにするなど、常にコミュニケーションを密にすることを心掛けるといった方策が有効です。

箕輪氏 OTCデリバティブ清算システムのプロジェクトでも、開発と業務の間の垣根をなるべく取り払おうと、開発要員を業務部門のオフィスに常駐する体制をとりました。これによって、開発側と業務側が普段からカジュアルにコミュニケーションがとれるようになり、短期間での開発が可能になりました。決めなければいけないことがあれば、次の定例会議まで待つのではなくて、その場で直接会話して決めるようにしました。むしろ、定例会議はなるべく排除しようとしていましたね。

惣道氏 あらゆるプロジェクトで参考になりそうな重要なポイントですね。

箕輪氏 今後、「モード2」「SoE」のようなシステムをどんどん取り入れて、海外のFinTechの動きに遅れないようにするためには、DevOpsも含めてこうした取り組みを今後さらに加速させていきたいと考えています。

惣道氏 ありがとうございました。

提供:日本ヒューレット・パッカード株式会社

アイティメディア営業企画/制作:TechTargetジャパン編集部/掲載内容有効期限:2018年10月31日

東京証券取引所 箕輪郁雄氏

東京証券取引所 箕輪郁雄氏 日本ヒューレット・パッカード 惣道哲也氏

日本ヒューレット・パッカード 惣道哲也氏