AI活用は、企業にとって経営課題となった。業務自動化といった「効率化」にとどまらず、AIを経営判断の“武器”とするより高度な活用を模索している例が増えている。

しかし、そこには課題もある。PoC(概念実証)に着手しても本番導入が進まない“PoCの壁”だ。AIを経営インパクトにつなげるにはどうすべきか。アイティメディアのオンラインセミナー「AIで生み出す『経営インパクト』の実践論」(2025年11月7日)に登壇した日立製作所(以下、日立)のAIアンバサダーの話からヒントを探った。

左から、日立製作所 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット所属の浅倉靖之氏(AI Product Portfolio Manager)、青山朋子氏(AI CoE GenerativeAIセンタ プロポーザルサポート&サクセス 主任技師)、インフラ制御システム事業部所属の小川雅昭氏(AX推進センタ グループリーダ主任技師)

左から、日立製作所 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット所属の浅倉靖之氏(AI Product Portfolio Manager)、青山朋子氏(AI CoE GenerativeAIセンタ プロポーザルサポート&サクセス 主任技師)、インフラ制御システム事業部所属の小川雅昭氏(AX推進センタ グループリーダ主任技師)高まるAI活用への期待と、現場が直面する課題

冒頭、モデレーターの本宮学(アイティメディア DX編集統括部 統括部長 兼 ITmedia ビジネスオンライン編集長)は同社の読者調査結果を紹介した。

同調査によれば、AI導入の「予定なし」は10%のみで、90%が「導入済・検討中」。「導入・検討目的」は「業務効率化・自動化」(76%)が最多だった。AIの導入業務を「現在(導入済)」と「将来(導入予定)」で比較すると、前者は「業務文書作成」(72%)が最多だが、後者は「データ分析」(56%)や「製品開発・品質管理」(23%)が大きく伸びた。

これに対して日立の浅倉靖之氏は、「当事者意識を持って挑む企業が多い一方で、将来の活用領域ではPoCや本番適用に悩んでいるのではないか」と分析。続いて同社の青山朋子氏は、顧客の悩みには「最新技術にどうやって追従するのか」と「AIを実際の業務プロセスにどう組み込み、うまく活用する仕組みをつくるか」の2面があると語り、「こうした課題を解決することが急務」とした。

PoCの壁の正体は「戦う場所」の見極めと「現場データ」の不在

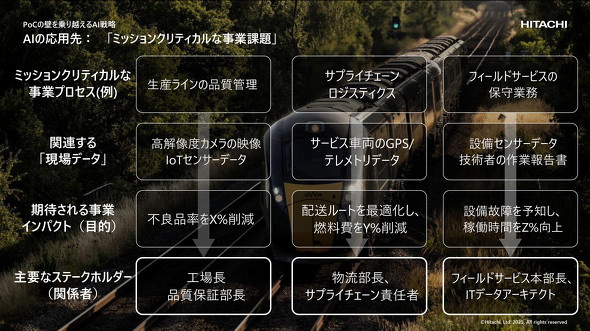

では、AIを経営インパクトにつなげるにはどうすればいいのか。浅倉氏は「(AIで)戦うべき場所を見極めること」がファーストステップだと推奨した。

「PoCの壁の要因は、技術ではなく『戦うべき場所とAI活用のミスマッチ』です。ミッションクリティカルな事業プロセスや期待される事業インパクトが何か、最初の検討が重要です」

同時に「現場データ」の把握・収集も求められる。浅倉氏は、価値向上につながるデータを見極めるには「組織横断」がポイントだと強調。「IT部門だけで完結せず、『データを保有する部門』や『データの意味を理解する担当者』など、現場のステークホルダーを巻き込む必要があります」とした。

IT部門やAI専門チームだけで始め、現場データ不在のまま「AIの汎用(はんよう)的な性能を試す」ことが目的化することは実際に多いという。分かりやすい例に、アクセスしやすい社内マニュアルを使ったチャットbotがある。うまく要約できてもAIの汎用的な性能を試せたに過ぎず、そこに「現場の課題」や「競争力となるデータ」は不在だ。「本番環境に移行させるための『差別化されたビジネスケース』としては、非常に弱いユースケースです」

同氏の指摘は、チャットbotのPoCを否定するものではない。青山氏は「鉄道事業には車両稼働状況や保守システムなど多様な現場データがあり、これらを組み合わせなければ全社的なインパクトや経営に効く形にはなりません」と補足した。

続けて日立の小川雅昭氏は、OT特有のシビアな壁についても言及した。ミッションクリティカルなシステムには100%の精度が求められるが、生成AIは(現時点では)そこに至らない。この精度のギャップがOT領域のAI活用におけるPoCの壁だという。

「『使える領域から使って』日々の業務を支え、運用者に『AIは安心・安全だ』という信頼感を与えることが重要です」

日立が実践する「AIによる資産価値の最大化」とは

PoCが経営インパクトにつながらないという課題に対し、先進的な解決策を持っているのが日立だ。青山氏は、日立のAI活用の基本スタンスを「『今まではできなかったことを実現』して『自社の資産価値を最大化すること』」だと語った。

そのために日立は「徹底したデータに基づく状況の判断」を行っている。青山氏によると、現場には「念のためのコスト」が潜んでいる。「念のため2年で全部品を一斉交換する」といった、故障などのリスクを回避するための過剰な保守コストがボトルネックになっているケースだ。

ここにAIが入れば「この部品だけ交換すればよい」とデータに基づいて判断でき、ボトルネックを解消できる。結果、「過剰な保守コストの削減(=ビジネス価値の数値化)」という成果を得られる。

「データ自体は取得できても、アウトカム(成果)につなげるためには工夫が必要です。それこそが、日立が蓄積してきた『現場データを価値に変える』プロセスです」

PoCの壁を越える鍵は「ドメインナレッジ」

日立は多様な事業の現場に膨大なデータを保有している。しかし青山氏は「データを集めただけでは活用できない」とし、活用するためには「ドメインナレッジが必要だ」と説いた。

「ドメインナレッジとは、業界のコンテキストや用語を理解し、データをどう活用すべきかという知見です。AIにこれを掛け合わせ、データを深く理解して価値最大化につなげる。この取り組みがPoCの壁を越える“道しるべ”です」

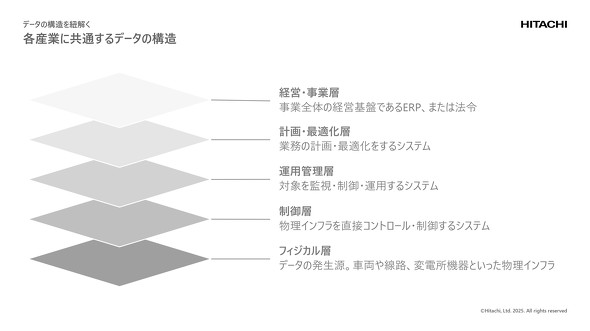

データの構造は単純ではなく、「フィジカル層」(発生源)から「経営・事業層」まで5つの階層を成す。「AIで経営インパクトを生むには、この5階層をドメインナレッジでつなげる必要があります」

AIを経営インパクトにつなげる「4つのポイント」

青山氏は、複雑なデータ構造とドメインナレッジを経営インパクトに結び付けるための「4つのポイント」を挙げた。

1:業務課題の明確化

解決すべき業務課題は明確か。青山氏は「『北極星(=目的)はありますか?』と、企業としてAIをどう捉えているかを最初に聞く」という。

2:データ取得

業務に不可欠なデータを取得でき、AIで分析できる状態か。「データを第三者が保有しており、ステークホルダーの調整が必要なケースも多々あります」(青山氏)

3:データ理解

データを説明するための情報があり、その意味を解釈できるか。データを理解できなければ、AIに何を学習させ、何を結果として出せばいいのか判断できない。

4:業務プロセスの変革

どの業務プロセスをどう変革したいか。青山氏は「AIの得意・不得意」を踏まえ、適用範囲の見極めが必要だと話した。

特に参考になるのが「3:データ理解」と「4:業務プロセスの変革」だ。データ理解について、青山氏は「AIの肝はデータ。理解するにはデータサイエンティスト任せでは不十分」と指摘した。

「データを一番理解しているのは現場です。日立は、現場とデータサイエンティストが“対等な関係”で知見を共有し、AIスペシャリストがアウトカムに近づける『伴走状態』を重視しています」

こうした現場でのAI活用推進役として、日立は「AIアンバサダー」の育成にも注力しているという。

業務プロセスの変革には、「自部門の効率化」だけでなく「経営視点」が重要だ。青山氏は「日立は現場担当者だけでなく、必ず『経営層など一段上の人間』も議論に入れます。『自分の業務だけ』でなく『経営全体としてどうか』という共通目線が不可欠だからです」と語った。

日立が挑む、OT領域「暗黙知」抽出の壁は

これら日立の取り組みとして、小川氏はOT領域を例に挙げた。

「日立には、顧客と培ってきたOT領域の膨大なノウハウがあります。その蓄積を生かし、現場に眠る暗黙知をドメインナレッジとして抽出することに注力しています」

小川氏が語る暗黙知の抽出の難しさは2つ。1つ目は「専門的な知見の読み取り」だ。特有の専門用語や商習慣を理解し、複雑な図面などもデータ化する必要がある。

「データが捉える物理現象やその本当の意味を理解しなければ、AIで活用する形に整えられません。そのためには、業界ごとの高度なスキルが求められます」

2つ目は「熟練者の言語化」。長年の経験や勘を言葉で説明するのは容易ではない。自身が暗黙知を持つと認識している例は少ないため、熟練者自身も意識しない思考プロセスや判断基準を第三者の視点から表出化させることが重要だ。

日立は、OT分野で培った長年の経験から現場の「言葉」や「文化」を深く理解している。小川氏は「だからこそ熟練者と深い会話ができ、暗黙知をAIで活用可能な形に変換できる。これは顧客の悩みにアプローチできる日立の価値でもあります」と語った。

AIの未来は「エージェント」から「フィジカル」へ

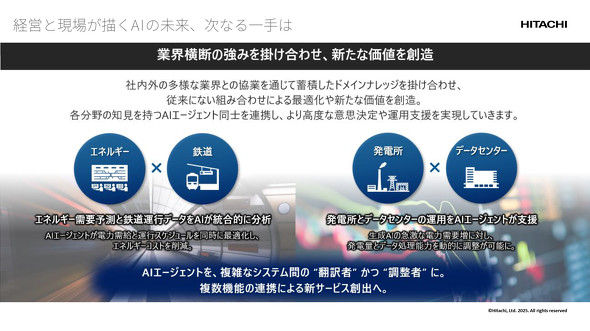

AI活用の実践を重ねる日立は、「AIの未来」に何を見据えるのか。小川氏は「ドメインナレッジを組み合わせて新たな価値を創出する」未来を語った。

「各分野の知見を持つAIエージェントを連携させ、より高度な意思決定や運用支援を実現します。『エネルギーと鉄道』を掛け合わせる際、従来は業界間のデータ連携に多大な調整が必要でした。AIエージェントが『調整役』になることで、業界をまたいだ機能連携をスムーズにし、新サービス創出につなげます」

続けて青山氏が挙げたのは「フィジカルAI」。人とAI、機械が「物理世界」で共同活動を行うフィジカルAIは、OTを深く理解している日立が本領を発揮できる領域だ。「ドメインナレッジと物理世界を組み合わせていかに全体で生産性を向上させるか。今後は、そうしたフィジカルAIの領域がますます発展するはずです」

最後に浅倉氏は「民主化」と「実行」を挙げ、AI活用の「次の一手」を語った。同氏が言う「民主化」とは、全社員にAIアプリを配布することではない。従業員が現場データを基にAIから洞察を得て、「ミッションクリティカルなユースケースにおいて現場の意思決定スピードを加速させることこそが『真の民主化』です」

「実行」は、小川氏が語ったAIエージェントとつながる。浅倉氏は「AIエージェントがデータを探索、発見、自動化し、フィジカルAIに『実行』命令を届ける未来が待っています。この流れが現場データを起点とするAI駆動型の事業変革であり、そこで価値創出をめざすこと自体がPoCの壁を乗り越える要素になるはずです」と語り笑顔を見せた。

PoCの壁を越え、AI駆動型の事業変革へ

セミナーから見えてきたのは、AIを経営インパクトにつなげる鍵は「技術的な検証だけではない」ということだ。AI戦略の検討や現場と経営層の共通視点づくりといった要素があって初めてPoCの壁を壊すことができる。

まずは自社の「現場データ」と「ドメインナレッジ」にこそ価値の源泉があることを再認識し、AI駆動型の変革に踏み出すこと。日立が示した実践論は、PoCの壁に悩む多くの企業にとって一歩踏み出すための強力な羅針盤となるだろう。

セミナー内容の詳細は、以下から申し込めるアーカイブ配信をチェック!

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社日立製作所

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2025年12月23日