岐路に立たされるIT部門 技術空洞化に陥った歴史的経緯を振り返る:日本のIT部門はなぜDXに失敗するのか 過去25年の呪縛から学ぶ

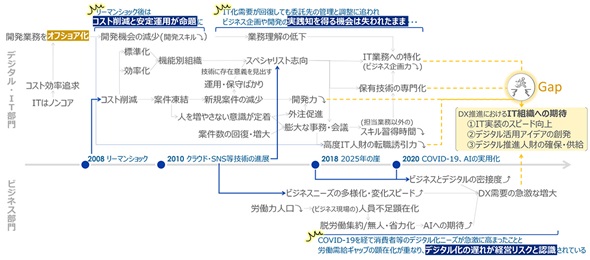

過去25年間のコスト削減や効率化を追求した合理的判断の連続が、日本のIT部門に技術空洞化とアウトソース依存という根深い構造的問題をもたらした。本稿は、その歴史的経緯を分析し、抜本的な変革をするための道筋を提示する。

この連載について

過去25年間にわたる、IT部門のコスト削減や効率化を目的とした合理的判断の連続が技術力の空洞化を招き、DX推進の期待に応えられないという不合理な結果を生んだ。

さらに、多くの企業が既存IT人材を事実上の消耗品として扱っているとしたら、それは部門の生気や覇気を奪う「呪縛」とも言える。

本連載は、この古い常識を問い直し、従業員を資本家と捉える「共創資本」という新たな考えを提示する。

「日本のIT部門はなぜDXに失敗するのか 過去25年の呪縛から学ぶ」のバックナンバーはこちら

日本企業のデジタル・IT部門は今、かつてない転換点に立たされている。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が経営に関係する喫緊の課題であり、ビジネス部門からの期待も高まる一方で、多くのデジタル・IT部門がその期待に応えられない状況に陥っている。

経営層やビジネス部門が求める以下の要望に、全くといってよいほど応えられていないのだ。

- デジタル実装スピード

- デジタル活用アイデアの創発

- デジタル推進人材の確保・供給

特にDX推進が本格化してからは、デジタル・IT部門メンバーの生気や覇気が年々、失われているように感じる。あえて誤解を恐れずに言うと「面白くなさそう」「つまらなそう」なのだ。単に多忙になっただけでなく、仕事への情熱やワクワク感を語る声を聞く機会が、すっかり減ってしまった。

本連載は、この構造的課題の根本原因を「人材」「組織」の観点から分析し、デジタル・IT部門が目指すべき方向性と、変革に向けた具体的な方策を提示していく。

第1回となる本稿では、現在のデジタル・IT部門が直面する課題がどのように形成されてきたのかをテーマに、筆者のコンサルタント人生の初期から、過去25年間の歴史的経緯を振り返り明らかにする。そこには「その場、その場で合理的に判断した結果が、現在の不合理な結果を招いた」という皮肉な現実が浮かび上がってくる。

組織全体で取り組むべき構造的課題

本記事で取り上げる課題は、特定の個人や部門の能力不足ではなく、過去25年間の環境変化に対する適応プロセスで生じた、多くの日本企業に共通する構造的なものだ。IPAの「DX 動向 2025」で報告されているように、85.1%の企業でDX推進人材が不足しているという現状は、個別企業の問題ではなく、業界全体が直面している共通の課題であることを意味している。

この課題解決には、経営層からデジタル・IT部門、事業部門まで、組織全体の連携が不可欠だ。特に現場をよく知る中間管理職の洞察と提案が、変革の成功を左右する重要な要素になる。

オフショア開発がもたらした構造変化の始まり

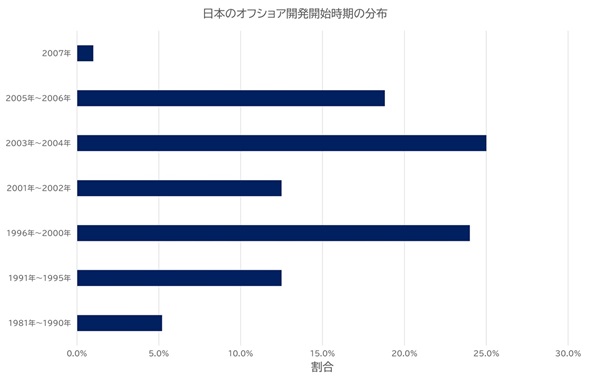

2000年代初頭、日本企業の情報システム部門(この当時の呼び名としてあえてこの名称を使う)に大きな変化をもたらしたのが「オフショア開発」の本格導入だ。当時、多くの情報システム部門は典型的な「コストセンター」として扱われ、継続的なコスト削減が求められていた。この状況下で、中国やインドなどの海外企業への開発委託は、魅力的なコスト削減手段として急速に普及した。

総務省の調査「オフショアリングの進展とその影響に関する調査研究」によると、2003年以降にオフショア開発を開始した企業が44.8%を占めており、この時期がオフショア普及の転換点であったと思われる。

当時の情報システム部門にとって、この判断は合理的だった。経営陣からのコスト削減圧力に対して、限られた予算内でより多くのシステムを維持することができたためだ。しかし、より深刻な問題はコスト面以外で生じていた。

オフショア開発の拡大により、国内の情報システム部門ではシステム開発経験を積む機会が減少し、同時に業務知識の希薄化が水面下で進行していった。当時、多くの企業でこの変化は顕在化しておらず、短期的なコスト削減効果に注目が集まっていたため、技術力の空洞化リスクを見抜く長期的な洞察力が、われわれコンサルタントにも欠けていたのは事実だ。

リーマンショックが加速させた情報システム部門の変質

生存戦略としての標準化・効率化への傾倒

2008年のリーマンショックは、日本企業のIT部門(この頃からこう呼ばれることが多くなった)に決定的な変化をもたらした。JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)が実施した「企業IT動向調査」の臨時追加調査では、IT予算のDI値(増加と答えた企業数から減少と答えた企業数との比率)は、2009年にマイナス35という記録的な低水準を記録した。

同レポートで「生き残りをかけ、企業トップからコスト削減の大号令がかけられ、IT投資について大幅に見直した企業も多かったものと推察される」と総括されているように、多くの企業で開発案件が全面凍結された。われわれコンサルタントへの相談や依頼も、コスト削減を主なテーマにしたものが大半を占めていた。さらに、このIT予算の抑制傾向は、景気が回復基調に戻っても継続し、リーマンショック以前の水準に戻るまでに数年を要した。

この危機的状況において、IT部門は自らの存在意義を証明する必要に迫られた。システムの企画、開発業務という本来の主要機能を一時的に失ったIT部門は、プレゼンスを維持するため、効率化やその手段としての標準化を新たな使命として掲げることとなった。

機能別組織への移行とスペシャリスト志向の推進

効率化と標準化を実現するため、多くのIT部門が機能別組織を採用し、スペシャリスト志向へ傾倒していった。この組織変革は、ITILなどの標準フレームワークを活用した運用プロセスなどの標準化とともに進められた。

機能別組織では、開発や運用、インフラ、セキュリティなど、業務内容を職能別に編成し、各領域での専門性を高めることで、少ない人員でも高い専門性と生産性を発揮できる組織を目指した。ここでも判断は合理的だった。限られたリソースを最大限に活用するためには、各分野の専門性を高めることが効率的に見え、実際、短期的には効率化に寄与した。しかしながら、長期的にはIT部門における組織間の連携、調整のコスト増大や全体最適の視点の欠如という新たな課題を生み出すこととなった。

技術進歩とアウトソース依存の拡大

案件急回復期における判断の分岐点

2010年代初頭、クラウドやSNSが急速に普及したことにより、システム開発の案件数が急速に回復した。しかし、リーマンショック直後の案件凍結や大幅なコスト削減がトラウマとなり、「安易に人を増やさない」という意識が組織に深く根付いていた。

この状況下で、IT部門は大量の新技術案件に対応するため、アウトソースという手段に活路を見いだし、これを拡大させていった。

この時点で、IT部門は決定的に分岐点を誤った。本来であれば、技術の進歩と案件の増加を機に、内製化能力を回復させるべきだった。しかし、短期的な効率性を優先し、アウトソース依存をさらに深めてしまった。アウトソースの対象は、単純な運用業務から開発、設計、そして企画まで、徐々に上流工程へ拡大していった。

アウトソーサー管理の肥大化とスペシャリスト化のわな

アウトソーサーの増加に伴い、これらの管理工数や契約、検収などの間接業務が増大した。その結果、IT部門の担当者は、自ら手を動かして開発をしたり、新たな技術動向を調査したりする時間的、心理的余裕を失っていった。

さらに、技術の高度化がスペシャリスト志向を加速させた。クラウドやIoT、セキュリティなど次々と現れる新技術に対応するため、IT部門は各領域の専門家を配置し、機能別組織をより細分化していった。しかし、この専門化が予期せぬ副作用をもたらした。各スペシャリストは自分の担当技術には詳しくなったが、ビジネス部門との接点が希薄になり、業務の全体像を理解できなくなってしまったのだ。

従来のIT部門なら、システム開発を通じてビジネス部門と密接に連携し、業務プロセスを深く理解していた。しかし、企画から開発までをアウトソースし、運用、保守中心の業務になると、ビジネス部門との接点は激減する。技術的な専門性は高まったが、「そのシステムが何のために存在し、どのようにビジネスに貢献しているか」を理解する機会は失われていった。

ビジネス環境の激変とIT部門の対応力不足

DXニーズの急速な高まり

2020年代に近づくとビジネス部門では劇的な環境変化が起きた。労働力人口の減少により、ビジネス現場での人員不足が顕著になった。筆者の身の回りでも、どんなに時給を上げようとも人手不足を解消できず、閉店に追い込まれる店舗が目立つようになった。

このため、労働力不足を経営リスクとして認識する企業も徐々に増え、AIなどの技術を活用した無人、省力化のニーズが急速に高まった。実際に、生成AIの全社導入を実施している企業は58.1%に達し、組織としての利用が本格化している。

COVID-19による価値観の変化とDX推進力不足の経営リスク化

COVID-19のパンデミックは、この変化を決定的なものとした。強制的な行動変容は、消費者の価値観をも大幅に変え、企業のデジタル化への取り組みが経営リスクとして認識されるまでになった。

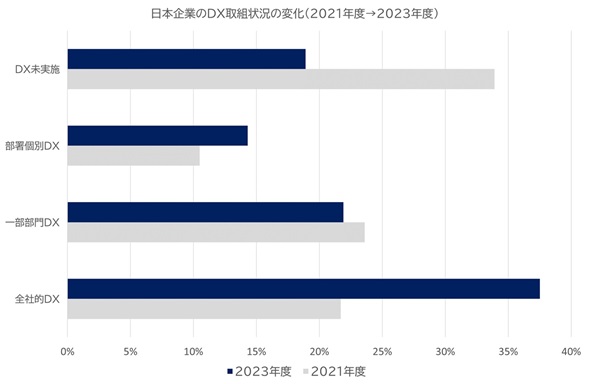

実際に、COVID-19の影響により、50%の企業がDX推進が「加速」したと回答している。IPA(情報処理推進機構)の調査では、DXに取り組む企業の割合が2021年度の55.8%から2023年度には73.7%まで増加した。この現象は、単なる流行ではなく、「労働需給ギャップが臨界点を超えること」「消費者のデジタルに対する価値観の変容」といった2つの大きな波に飲み込まれないための、企業の存続をかけたムーブメントだと捉えている。

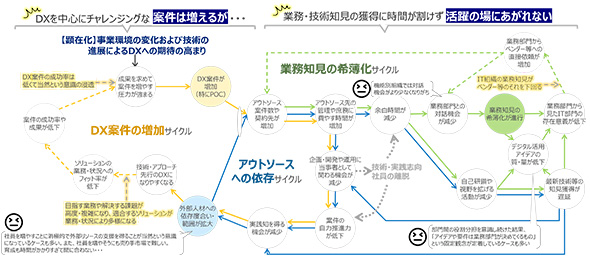

デジタル・IT部門の対応能力不足の顕在化

しかし、このようなビジネス部門の切迫したニーズの高まりに対し、多くのデジタル・IT部門(現在はこう呼ばれることが多くなった)は十分に対応できていない。長年のアウトソース依存と過度なスペシャリスト志向により、自らPOC(概念実証)を実施したり開発したりする能力と、ビジネス部門をリードしてDXを企画、推進する能力の双方を毀損しているためだ。また、潜在的な能力はあっても、それを生かす時間的、心理的余裕がない状況に追い込まれているデジタル・IT部門も多い。

現在、IPAの「DX動向2025」にて85.1%の企業が、DXを推進する人材の不足を挙げている。しかし、これは単なる人手不足の問題ではない。組織の根本的な能力の欠如という、より深刻な構造的問題なのだ。

深刻化する人材不足の未来予測

2040年に向けた人材ギャップの拡大

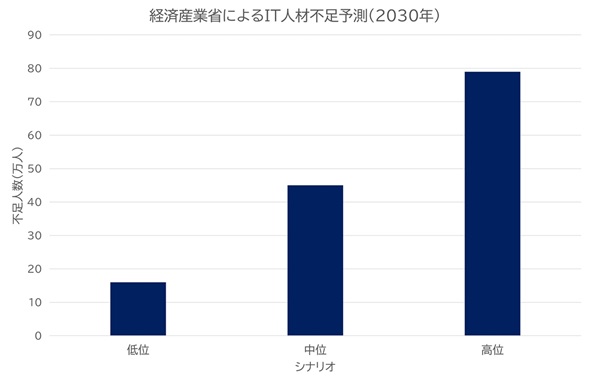

現在のデジタル・IT部門が直面する課題は、今後さらに深刻化することが予想される。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、2030年までにIT人材不足は年々増加し、需要の伸びに応じて低位シナリオで約16万人、中位シナリオで約45万人、高位シナリオでは約79万人が不足すると予測されている。

さらに深刻なのは、経済産業省の2040年の推計だ。AI、ロボットの活用を担う人材が326万人不足するとの予測が発表されており、これは東京都の人口の約4分の1に相当する。この予測は、現状の人材供給傾向が続いた場合の推計ではあるが、抜本的な対策なしには解消困難な状況を示している。

さらに、IPA(情報処理推進機構)の「DX動向2025」では、IT人材の「量」「質」のどちらも8割強が不足していると報告されており、単なる人数の問題ではなく、質的な人材確保の困難さも浮き彫りになっている。総務省の「令和7年版情報通信白書」によると、企業でDXが進まない理由として「人材不足」が48.7%で最多となっており、政府レベルでもこの課題の深刻さが認識されている。

構造的課題の本質

これまで見てきたように、現在のデジタル・IT部門が抱える課題は、決して突然生じたものではない。オフショア開発の導入、リーマンショックへの対応、技術進歩への適応、COVID-19への対処など、その場の環境に応じて適切に対応してきた結果として形成されたものだ。

特に、コスト削減や安定運用を命題とし続けてきたことが、現在の状況の遠因となっている。まさに「その場、その場で合理的に判断した結果が、不合理な結果を招いた」と言える状況だ。

おわりに

日本の情報システム部門(現在はデジタル・IT部門)は、過去25年間の環境適応の結果として、技術力の空洞化やビジネス知識の希薄化、アウトソース依存、組織内連携の複雑化という複合的な課題を抱えるに至ってしまった。これらの課題は相互に関連し合い、構造的な問題として根深く定着している。

しかし、この状況は決して不可逆的なものではない。課題を構造として理解し、人材、組織の観点から抜本的な変革を実施することで、デジタル・IT部門は再びビジネスの推進役として、経営層の期待に応え、メンバーが生き生きと業務を語れるようになれると信じている。

次回の連載第2回では、これらの構造的課題を克服するために多くの企業が実践している「人材・組織変革の方向性」を類型化して示すとともに、それらが内包する「既存人材の視点からみた問題点」を指摘する。いわゆる人的資本経営の観点から、多くの企業が陥ろうとしている将来的な課題を洞察する。

さらに、最終の連載第3回では、IT人材の獲得競争が激しく、売り手市場で人材の確保が困難を極める中で「既存人材のポテンシャルを最大限活用する」という観点から、多くの企業にとって現実解としてのあるべき世界観、それを実現するための方策について、幾つかのオプションを提示する予定だ。デジタル・IT部門がビジネス部門の真のパートナーとなるための道筋を、実践的な視点から探っていく。

本連載が、CIOやIT部門長の皆さまにとって、自部門の現状を客観視し、変革への第一歩を踏み出すきっかけになることを願っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.