テレビ業界のハードワークは、なぜ無くならないのか:小寺信良の「プロフェッショナル×DX」(2/4 ページ)

この連載ではこれまで、主に映像・放送技術のDX化についてフォーカスしてきたが、そもそもDXとは、人の働き方改革とセットの話である。今回はテレビ業界の働き方について、DXによる働き方改革は起こりうるのかを考えてみたい。

そもそもADは「ブラック」ではなかった

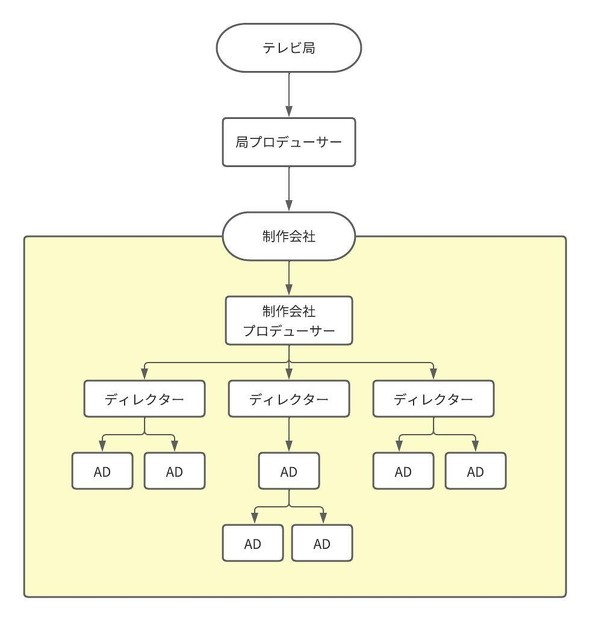

過重労働のやり玉に上げられることの多いADだが、今と昔ではそもそも雇用形態からして違うのではないかと思う。まず筆者が現役のテレビマンだった80年代から90年代の番組制作はどういう構造だったのか。以下の図を見ていただきたい。

まずテレビ局が番組制作者として、局正社員のプロデューサーがいる。局内での責任者だ。外部の制作会社はその下に入り、自社のプロデューサーを立てる。番組に対する責任者だ。

番組規模が大きい場合は、自社のディレクター数名で番組のコーナーを担当することになる。その中で誰か1人、もしくは持ち回りでチーフディレクターとなり、全体の演出も行う。もしくは毎週のレギュラー番組では制作が追い付かないので、1つの番組を2〜3のチームで交代で制作していくケースもある。

ADは特定のディレクターの下について動くことが多い。1人では手が回らないので、大抵2人以上が1人のディレクターに付くことになる。AD間は対等であったり、あるいはAD歴が長い人がリーダーみたいな格好になって、その人の下に付くケースもある。学生アルバイトも使うこともあったが、責任問題もあるのであまり番組の中身にはタッチせず、モノを届けたり取りに行ったりといった雑用を担当していた。

昔の制作プロダクションは、制作全般を1社で全てまかなえるところが多く、ADも社員、もしくは契約社員として身内に抱えていた。当時は映像制作系の人材派遣会社というのはなく、業界の老舗である「クリーク・アンド・リバー社」も創業は1990年であり、最初は編集マンの派遣からスタートしている。

昔のディレクターとADは、師弟関係という意味合いが強かった。ディレクターの手伝いをしながら演出や制作を学び、ときおり「おい、若いヤツから見るとこれどっちがいいと思う?」などディレクターの相談相手になって、信頼関係を築いていく。そこで4〜5年修行したのち、「じゃあそろそろ小さいコーナーを任せてみるか」となって、別のADを付けてあげてディレクターデビューするという道があった。

そうしてまた1〜2年、先輩ディレクターの指導を受けながらADを卒業し、番組のコーナーや3分ぐらいの帯番組を担当するようになり、ディレクターとして一本立ちしていくという流れである。

つまりADは雑用の専門職ではなく、ディレクターになるための修行期間であった。上のディレクターや会社と反りが合わず、いつまでもADのままというケースもそこそこあったので、移籍も多かった。別の制作会社に移る段階で、ディレクターとして採用されるわけである。

ADは大変ではあるが、当時はこき使われているわけではなかった。彼らは制作会社の正社員であり、やがてはディレクターになる。今にして思えば、ADへの指導は制作の方法論よりも、モラル教育のほうが比重が大きかった。こういうときはこう、こういうことしちゃだめ、みたいなのは、ケースバイケースで発生することであり、その都度ディレクターが厳しく指導していたものだった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.