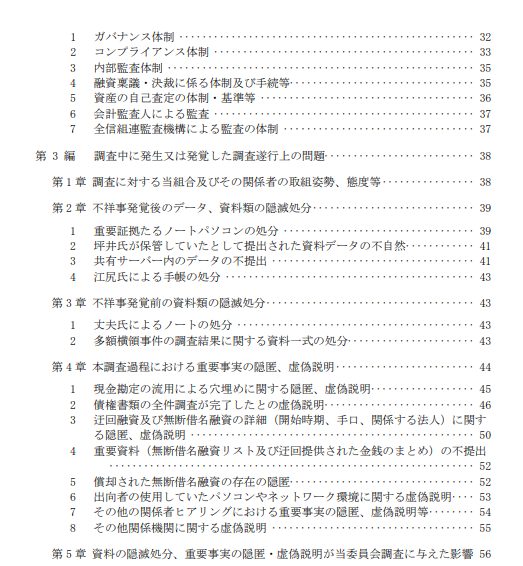

証拠のノートPCをハンマーで破壊か 「怖くなり」 いわき信組不祥事の第三者委報告書

いわき信用組合が、旧経営陣が大口融資先の資金繰りを支援するため、不正な融資を行っていた一連の不祥事などを巡り、第三者委員会の報告書を発表した。不正融資の総額が247億7178万円に上ったことを明らかにした他、役職員が、重要証拠であったノートPCをハンマーで破壊したと述べたことなどを明らかにした。

いわき信用組合は5月30日、旧経営陣が大口融資先の資金繰りを支援するため、不正な融資を行っていた一連の不祥事などを巡り、第三者委員会の報告書を発表した。不正融資の総額が247億7178万円に上ったことを明らかにした他、役職員が、重要証拠であったノートPCをハンマーで破壊したと述べたことなどを明らかにした。

第三者委は、(1)いわき信組が遅くとも2004年3月ごろから11年3月ごろにかけて、ペーパーカンパニーを介した迂回融資や、一部は名義人の承諾を得ずに開設した複数の口座を通じた融資を行い、さらにそれを隠蔽(いんぺい)していた、(2)元職員が10年3月から14年8月にかけ、2つの支店の顧客名義を無断で借用し、個人ローンなどを実行しその融資金を着服するなどの行為があり、それを隠蔽していた、(3)元職員が、05年5月下旬から6月7日にかけて、支店の金庫内にあった現金を横領しており、それを隠蔽していた──事案があったと報告。

このうち、(1)における迂回融資や無断借名での融資の件数は1293件、総額が247億7178万円に上ったことも明らかに。内訳はペーパーカンパニーを介した迂回融資が18億1950万円(54件)、無断借名での融資が229億5228万円(1239件)としている。

ただしいわき信組は無断借名融資に関する全期間の網羅的なリストを提出しておらず、第三者委はごく一部の期間のリストを非公式に入手するにとどまったという。制約がある中で算出したため、報告書では詳細な算定プロセスを記載の上、迂回融資などの総額を提示している。

いわき信用組合には「過去に行ってきた法律にも抵触する不適切な行為を深く反省し、手口や履歴を含めて洗いざらい説明するという姿勢は全く見られず『代表者として承認しただけであり、詳細は分からない』『ほとんど覚えていない』『記録は処分してしまった』『私は知らない』といった、事実の解明に対して消極的・否定的な態度をとる役職員が多数を占めており、旧経営陣を含め、当組合から積極的に情報が提供されることはなかった」「第三者委員会の調査への対応としては、まれに見る特徴である」(第三者委)

さらに第三者委は一連の不祥事発覚後に、いわき信組が証拠を隠滅・隠蔽している可能性を指摘している。いわき信組では、無断借名での融資を実行・管理するに当たり、融資ごとに金額・期日・保証人などの情報をまとめたリストを作成し、ノートPCで管理していた。

11年秋ごろまではいわき信組の役職員(現監査部長)がノートPCを使っていたが、その後異動に。リスト作成業務は退職した役職員(当時は総務部次長)が引き継ぎ、本人によればノートPCも20年ごろまで操作していたという。

しかし、25年4月に退職した役職員に対して行ったヒアリングでは、不祥事が発覚した24年10月末から11月初旬に「そのようなPCを持っていることが怖くなり、自宅においてハンマーにより破壊して処分した(誰かから指示を受けたことはなく独断)」との回答が得られたという。

この回答について第三者委は「少なくとも2011年から2020年ごろまでの間、無断借名融資リストの作成・管理に使用されていたノートPCおよびそこに保存されていたデータは極めて重要性の高い証拠物であった。仮にそのような重要性の高い証拠物を、三事案が発覚してこれから調査が開始されるという段階で意図的に破壊・処分したということであれば、言語道断」としている。

一方で「仮に破壊・処分したというのが事実であるとしても、単に怖くなったから破壊・処分したという説明には必ずしも合理性がない」「供述の通り実際にノートPCを破壊したわけではなく、実際には今なおいずれかにおいて保管されている可能性も否定は出来ないと考えられる」とも記載。

「いずれにしても、事案の全体像を効率的に把握するために重要性の高い無断借名融資リストが当組合から当委員会に対して提供されなかったことは、それがいかなる原因や理由によるにせよ極めて遺憾」としている。

第三者委は他にも証拠隠滅・隠匿の可能性を指摘。例えばいわき信組が借名名義や期日管理のために作成しており、証跡として提出したものの、過去分の記載がないExcelファイルについて「過去分の無断借名融資名義リストについても現存しているが、それを提出することなく、その内容をコピーして『勘定明細』Excelファイルを作成し、当委員会に提供しているのではないかという疑いがある」としている。

報告書ではこの他、各不祥事の原因を分析した結果などを明らかにしている。例えば(1)の原因について「経営判断の合理性の著しい欠如」「債権管理上の問題」「『組織防衛のため』という圧力と不正の正当化」があったと総括。(2)についても、横領が発覚すれば(1)も連鎖的に発覚しかねないとの懸念が、事態の隠匿につながったと指摘し、内部通報制度や外部監査の見直し、パワーハラスメントの根絶が必要と結論付けている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

退職日に“ファイル削除プログラム”起動──データを削除した退職者 vs. 半導体企業の裁判例 その行方は?

退職日に“ファイル削除プログラム”起動──データを削除した退職者 vs. 半導体企業の裁判例 その行方は?

退職者が退職日に会社のデータを削除した──そんな裁判例がX上で話題になっている。 ブックオフ内部不正、社長報酬30%返上 再発防止策にPOSシステムの改修や防犯カメラの増設も

ブックオフ内部不正、社長報酬30%返上 再発防止策にPOSシステムの改修や防犯カメラの増設も

ブックオフグループホールディングスは、従業員による内部不正を受け、経営陣の処分と再発防止策を発表した。 「当社の情報が漏えいしました」──世間へどう発表すべき? タイミングは? セキュリティ専門家に根掘り葉掘り聞いてみた

「当社の情報が漏えいしました」──世間へどう発表すべき? タイミングは? セキュリティ専門家に根掘り葉掘り聞いてみた

「自社でインシデントが起きました」「サイバー攻撃を受け情報漏えいが起きました」の適切な発表の仕方とは? 情報を広げる当事者である記者と、インシデント発生時の情報開示に関するコンサルティングを手掛けるセキュリティ企業で話し合った。 Uber Eats配達員は労働者か個人事業主か? 業務アカウント停止で突然収入ゼロに……和解成立

Uber Eats配達員は労働者か個人事業主か? 業務アカウント停止で突然収入ゼロに……和解成立

食品宅配サービス「Uber Eats」の男性配達員2人が、突然のアカウント停止で仕事ができなくなったとして、運営会社「Uber Eats Japan」(東京)に賠償を求めて訴訟を起こし、東京地裁で和解が成立したことが5月19日、分かった。