タブレットPCのプレゼンは、なぜ琴線を揺さぶることができるのか?:タブレットPCハンズオン(1):“勝てるプレゼン”の極意(1/3 ページ)

今や、ビジネスパーソンだけでなく、学生にもプレゼン能力が問われる時代。とはいえ、スライドと話術のみで受け手に強い印象を残すプレゼンを行うのは非常に難しい。しかし、タブレットPCを利用すれば、誰でも簡単に“勝てるプレゼン”が可能になるという。それはなぜか──。

「PowerPointを使っている」ということだけで、自己満足してはいないか

PCを使ったプレゼンテーション(プレゼン)は、いまや当たり前の存在となった。少人数を相手に対面で行うプレゼンはもとより、多人数を相手にしたプレゼンでも、PCを大型ディスプレイやプロジェクタに接続し、PowerPointで作成した資料をスライドのように表示させつつ説明を行う、というスタイルがすっかり定着している。

とはいうものの、PowerPointを利用したプレゼンは、それを受ける側にどれだけの印象を残しているのだろう。確かに、PowerPointを使えばビジュアル的に充実したスライドが作成できるし、アニメーションを多用するなどして、見た目を楽しく修飾することも可能だ。

しかし、PCを利用したプレゼンが登場し始めた頃は見る側に強くアピールできていたとは思うが、その形式が定着した今となっては、単にPowerPointを使っているということだけでは、相手の興味を引くのは難しくなっていると考えるべきだろう。

筆者自身も新製品の発表会などで、PowerPointを使ったプレゼンを受ける機会がよくある。しかし、プレゼン自体がつまらなく、製品の印象が強く伝わってこない、という感想を持つことが少なからずあるのも事実だ。

印象に残らないプレゼンは、プロジェクタなどにPowerPointで作成したスライドを表示させつつ、そこに書かれている内容をプレゼンターがしゃべるだけ(読み上げるだけ、と言ってもいいだろう)、といった形式を取っている場合が多い。また、そういったプレゼンでは、PowerPointの内容があらかじめ紙に印刷されて配られていることがほとんどであり、プレゼンターの話をろくすっぽ聞かずに、手元の資料をぱらぱらとめくって先を見ている人も少なくない。こういった光景は、プレゼンに対する受け手の興味を引き出せていない証拠ではないだろうか。

しかし、受け手の興味を強く引き出せるプレゼンの新しい形が存在している。それは、タブレットPCを利用したプレゼンだ。タブレットPCを利用したプレゼンでは、一般的なプレゼンに比べて数倍の訴求効果が得られるという調査結果もあるほどだ。

なぜタブレットPCを利用したプレゼンはそれほど訴求効果が高いのか。その要因を探ってみたい。

“書く”ことが強い印象をもたらす

なぜ今、タブレットPCを利用したプレゼンが注目されているのか。それには、タブレットPCの持つ機能が大きく関わってくる。

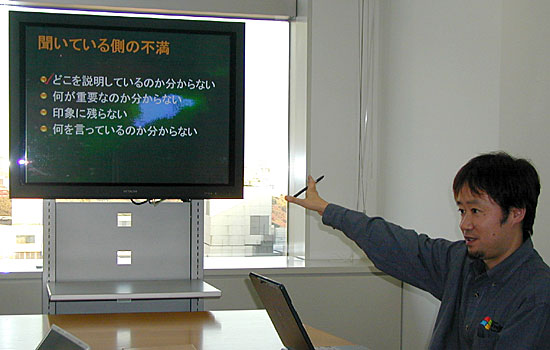

「PCを使ったプレゼンについて、プレゼンを受ける側の人にリサーチを行ってみたところ、どこを説明しているのか分からない、どこが重要なポイントなのか分からない、全体的に印象が残らない、といった不満を持っていることがわかりました」

こう語るのは、マイクロソフトWindows本部ビジネスWindows製品部シニアプロダクトマネージャの飯島圭一氏だ。

PowerPointなどを使ってプレゼンを行う場合、伝えたい情報をすべて網羅するようにスライドに記述しておき、それを相手に示しつつ、足りない部分をしゃべり言葉で補いながら進めていくことが多い。しかしこの方法では、膨大な量の情報がテキストでスライドに書き込まれているため、今どこを説明しているのかが分かりづらかったり、特に伝えたい部分を強調することが難しいといった問題が発生する。

内容や重要なポイントが分かりにくいプレゼンをされても、受け手が興味を抱けるはずがない。プレゼンを行っても、相手がそれをどう受け取るのかを考慮していなかったとしたら、それはまったく無意味・無価値になってしまう可能性が高い、ということだ。しかも、プレゼンターはそのことに気が付いていないことが多いという。

では、どうすれば受け手の印象に強く残る“勝つプレゼン”ができるのか。飯島氏はそれに対し、「書くことに尽きます」と語る。

例えば打ち合わせなどでは、ホワイトボードが備え付けられている会議室を使って、会話によるディスカッションに加えて、ホワイトボードに文字や図解などを書きながら行うことが多い。学校の授業でも、先生がしゃべりつつ黒板に要点を書きながら進めていくのが普通だ。つまり、“書く”ということは、わかりやすい説明(プレゼン)を行うためのテクニックとして、昔から使われてきた手法なのである。そしてその“書く”プレゼンを可能とするのが、タブレットPCなのだ。

PowerPoint 2003はスタイラスペンによる文字や図形の書き込みをサポートしている。つまり、PowerPoint 2003とタブレットPCを利用することで“書く”プレゼンが可能となり、相手に強い印象を残せるプレゼンを実現できるようになるわけだ。

もちろん、“書く”という行為だけで、相手に強い印象を残せるプレゼンが本当に可能なのか、疑問に感じる人も多いだろう。しかしこれは、実際に検証を行った上での結論なのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社 マイクロソフト

制作:ITmedia +D 編集部/掲載内容有効期限:2005年12月31日

タブレットPCを使ったプレゼンのデモを実施しながら、従来のプレゼン手法の問題点を逐一指摘していく飯島氏

タブレットPCを使ったプレゼンのデモを実施しながら、従来のプレゼン手法の問題点を逐一指摘していく飯島氏