容量5倍のリチウムイオン電池負極を新開発、電池の高容量・小型化に貢献:蓄電・発電機器

産総研の研究グループは、一酸化ケイ素の薄膜を利用した新しいリチウムイオン電池負極を開発。長寿命でありながら、現在主流である黒鉛負極の約5倍に相当する容量を持つという。

産業技術総合研究所(産総研)は2018年11月、導電性基板上に蒸着でナノメートルスケールの一酸化ケイ素(SiO)薄膜を形成し、その上に導電助剤を積層させた構造のリチウムイオン2次電池用負極を開発したと発表した。長寿命でありながら、現在主流である黒鉛負極の約5倍に相当する容量を持ち、リチウムイオン2次電池の高容量化や小型化に貢献できる成果だという。

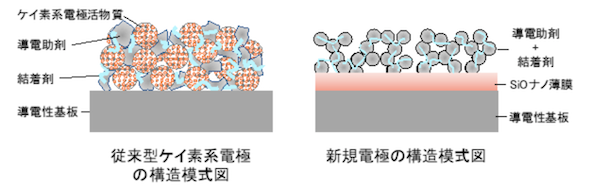

リチウムイオン2次電池の高容量化には、負極の活性化物質に一酸化ケイ素を用いることが有望とされているが、ケイ素は充放電に伴うリチウムイオンの取り込みと放出で300%以上の体積変化が生じる。そのため、活物質、導電助剤、結着剤からなる電極構造が維持できなくなり、劣化してしまうという課題があった。そこで研究グループは、粒径を300〜500nm(ナノメートル)以下まで微細化すれば劣化の抑制効果が見られるという特性を生かし、一酸化ケイ素の薄膜を作製・利用することでこの劣化の抑制を試みた。

まず、集電体であるステンレス上に一酸化ケイ素を蒸着。導電性を付与するため、導電助剤としてカーボンブラックに結着剤を加え分散させた混合液を、蒸着した一酸化ケイ素膜の上から塗布・乾燥させて導電助剤層を作製した。一酸化ケイ素薄膜上に導電助剤層を積層させた構造だ。

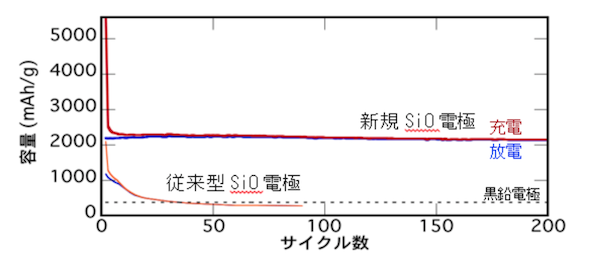

この電極を負極とし、正極としてリチウム(Li)を用いた電池の充放電容量の、サイクルごとの変化を調べた。ここでは、以前からある粒径10μm(マイクロメートル)の一酸化ケイ素粉末で作製した電極と、現行の材料である黒鉛を用いた電極を用いた2つの電池との比較を行っている。

従来の粉末を用いた電極ではサイクルに伴う容量劣化が顕著だったが、黒鉛電極ではサイクル劣化は見られないが、容量は372mAh/gと小さかった。これに対して、今回開発した電極は、1サイクル目から大きな容量が得られるとともに、その後の充放電でも安定した容量を保ち、200サイクルを経ても2000mAh/g以上の容量を示した。2サイクルから200サイクル目まで容量維持率は97.8%を示し、200サイクルでのクーロン効率は99.4%と、充放電におけるリチウムの取り込みと放出が可逆的に行われていることが検証できた。

今回得られた2000mAh/gを超える容量は、一酸化ケイ素の理論容量2007mAh/gとほぼ一致し、電極を構成する一酸化ケイ素のほぼ全てを電池の活物質として利用できていることが分かる。

ただ、今回開発した電極は初回充電時に大きな容量を必要とする。これは充放電に関与しないリチウムケイ素酸化物(Li4SiO4)が生成する反応のためで、このまま電池に利用すると、正極のリチウムが消費され性能が低下してしまう。研究グループでは今後、この問題を避けるためにあらかじめリチウムと反応させるプレドープという処置を施した電極を準備し、既存の正極と組み合わせた電池を作製して実用化に向けた性能実証試験を行う方針だ。さらに、蒸着法やそれ以外の方法を用いてスケールアップの検討も併せて行うとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

リチウムを超える「アルミニウム」、トヨタの工夫とは

リチウムを超える「アルミニウム」、トヨタの工夫とは

電気自動車に必要不可欠なリチウムイオン蓄電池。だが、より電池の性能を高めようとしても限界が近い。そこで、実質的なエネルギー量がガソリンに近い金属空気電池に期待がかかっている。トヨタ自動車の研究者が発表したアルミニウム空気電池の研究内容を紹介する。開発ポイントは、不純物の多い安価なアルミニウムを使うことだ。 容量はリチウムイオン電池の15倍、超高容量の「空気電池」を開発

容量はリチウムイオン電池の15倍、超高容量の「空気電池」を開発

現在主流のリチウムイオン二次電池を超える次世代電池として期待されているリチウム空気電池。物質・材料研究機構の研究チームは、リチウムイオン二次電池の15倍の容量を持つリチウム空気電池の開発に成功した。空気極にカーボンナノチューブを利用したのが特徴だ。 性能はリチウムイオン電池の6倍、マグネシウム“硫黄”二次電池を開発

性能はリチウムイオン電池の6倍、マグネシウム“硫黄”二次電池を開発

山口大学 大学院理工学研究科の研究チームは、理論上、現在利用されているリチウムイオン電池の約6倍の電気容量を持つマグネシウム電池を開発した。電気自動車の走行距離拡大などへの貢献が期待できるという。