自筆した論文が勝手に解説動画にされた?→実は存在しない“フェイク論文” 著者名を無断利用、生成AIを悪用か:Innovative Tech(AI+)

Innovative Tech(AI+):

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高いAI分野の科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

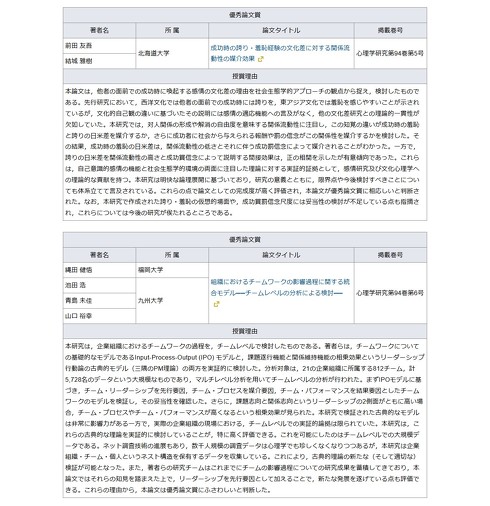

福岡大学に所属する縄田健悟准教授がXで興味深い投稿を行った。あるYouTubeチャンネルが“縄田准教授が執筆したとする論文”を参照した解説動画を投稿。概要欄には出典として論文の著者名とタイトルを明記し、第一著者は「縄田健悟」と記載していたが、この引用元の論文そのものが完全な偽物であり、実際には存在していないという。

フェイク論文を元に作成したという解説動画の内容も架空のもの。つまり“存在しない論文を参照したという体裁の動画”を制作し、投稿しているということだ。なお、第二著者と第三著者は架空の人物の名前だったが、第三著者の姓は近接テーマで研究している実在の人物と同じものだった。

縄田准教授は、動画の概要欄に記載がある論文タイトルなどから、生成AIによって出力した文章ではないかと推測。また他の掲載済み動画も確認した上で、日本の論文プラットフォーム「J-stage」に載る、2024年度の心理学研究優秀論文賞の情報を流用している可能性を指摘している。

近年、AI技術の飛躍的発展により、生成コンテンツの質は著しく向上し、真偽の判別が困難になっている。複数の学術論文をAIに学習させることで、専門的な装いを持つ偽の論文を生成することも技術的に可能だ。今回の事例のように出典元の論文を明記している場合、一見すると学術的根拠のある信頼性の高いコンテンツと誤認してしまう恐れがある。

このような状況は、視聴者に対して誤った情報を提供するだけでなく、研究者の名誉や学術的信頼性を著しく損なう問題でもある。

視聴回数増加を目的として、こうした偽の学術的コンテンツが今後さらに量産される可能性は高い。AIによる生成コンテンツの精度は今後一層向上すると予想できるため、プラットフォーム運営者による厳格な監視体制の構築と、視聴者側の情報リテラシーの向上が求められる。

関連記事

生成AIで福岡のPR記事作成→“架空の祭りや景色”への指摘が続出 開始1週間で全て削除する事態に

生成AIで福岡のPR記事作成→“架空の祭りや景色”への指摘が続出 開始1週間で全て削除する事態に

Webで地方の魅力をPRする「つながり応援プロジェクト」は、福岡県でのキャンペーン「福岡つながり応援」の公式Webメディアで「誤った情報を発信した」と公式Xで謝罪した。生成AIを活用してPR用の記事を制作したところ、ユーザーから間違いを指摘する声が相次いだという。 「ジブリからAIアプリの差止要求がきた」→実は偽物か、Xで物議に 「炎上マーケティング」との指摘も

「ジブリからAIアプリの差止要求がきた」→実は偽物か、Xで物議に 「炎上マーケティング」との指摘も

スタジオジブリからAIアプリの差し止め要求がきた──ある海外ユーザーがX上でそんな投稿をして話題となったが、実はこれ「フェイクニュースでは」と指摘する声が相次いでいる。 「もし企業が生成AIを悪用したら……」──中古車販売・デカスギモーターの場合 内部不正を防ぐには

「もし企業が生成AIを悪用したら……」──中古車販売・デカスギモーターの場合 内部不正を防ぐには

生成AIの活用方法を見誤り、他者に迷惑を掛けてしまう事例が発生している。そこで今回は「企業での生成AIの悪用例」について“架空の”中古車販売業者である「デカスギモーター」を舞台に考える。 マクドナルドがWebCMに生成AI起用 AI美女がポテトセールを告知……しかし世間の評価は向かい風

マクドナルドがWebCMに生成AI起用 AI美女がポテトセールを告知……しかし世間の評価は向かい風

日本マクドナルドは、公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)でAIイラストとアニメメーションを使った広告動画を公開した。生成AI技術を使って制作した約16秒尺の動画で「マックフライドポテト」のセールを告知する内容だ。 「架空のビジネス用語を考えて」 AIに頼むと便利そうなフレーズがどんどん出てくる

「架空のビジネス用語を考えて」 AIに頼むと便利そうなフレーズがどんどん出てくる

さまざまな活用手法・テクニックが日々生まれる生成AI活用。本連載では、AI専門媒体「ITmedia AI+」の記者がさまざまなサービスを試す中で見つけた、業務に役立つかもしれない小技や活用テクを紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.