公務員65歳定年制の導入は「若者の賃金搾取」と「解雇規制緩和」の序章だ:美名のもとに遂行される「政府シナリオ」(1/5 ページ)

政府は公務員の定年引き上げを検討している。この動きが民間にまで波及すれば法定定年年齢の65歳への引き上げにつながり、70歳までの雇用確保を義務付けるという「政府のシナリオ」が現実味を帯びつつあるのだ。その先にあるのは……。

安倍晋三首相が10月24日の所信表明演説で「生涯現役社会を目指し、65歳以上への継続雇用の引き上げや中途採用・キャリア採用の拡大など雇用制度改革に向けた検討を進めます」と発言した。

政府が高齢者の雇用を促進するのは、人手不足の緩和による経済の活性化と公的年金などの社会保障財政の安定化を狙ったものだ。安倍首相が議長を務める「未来投資会議」では、65歳までの雇用確保措置を義務付けた高年齢者雇用安定法の継続雇用年齢を70歳に引き上げる法改正の検討も始まっている。2019年の夏までに実行計画を策定し、20年の法改正を目指しているのだ。

また高齢者の雇用と密接な関係にある公的年金については、18年4月に財務省の財政制度審議会で公的年金の支給開始年齢を65歳以上に引き上げる案が浮上し、話題になった。慌てた厚生労働省は65歳の支給開始年齢は引き上げない方針を示しているが、今後どうなるかは分からない。

社会保障に詳しい自民党で大臣も経験した国会議員は「すでに欧米では公的年金支給の70歳近くまでの引き上げに着手している。年金財政を考えると事情は日本も同じだ。最初は70歳への引き上げを提起し、世論の反応を踏まえると、落としどころは68歳だろう」と語る。

「人生100年時代」の美名のもとに遂行されるシナリオ

政府は「人生100年時代」を提唱し、少なくとも誰もが70歳まで働く「70歳現役社会」を目指している。おそらく次のステップは70歳までの雇用を見据えた法定定年年齢の65歳への延長だろう。政府も65歳定年制の導入を民間企業に推奨しているが、ほとんどの企業が選択しているのは定年後に契約を1年ごとに更新する再雇用制度だ。

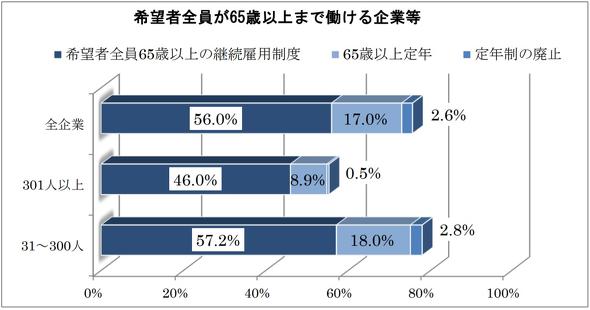

定年年齢が60歳の企業が約8割を占める。そして、定年年齢が65歳以上の企業は17.0%であり、定年のない企業と合わせても2割にも満たない(厚生労働省「平成29年高年齢者の雇用状況」)。

実は民間企業の65歳定年制導入に向けた政府のもう一つの動きが、公務員の65歳定年制の導入だ。人事院は今年8月10日、国会と内閣に対し「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行った。人事院は11年にも定年を段階的に65歳に引き上げることが適当とする意見の申出を行っている。だが、当時は公務員だけ一気に定年を引き上げることに対する世論の批判もあり、政府もそれに配慮し、公務員も定年延長ではなく、民間と同じ「再任用」で対応することにした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない」という人の相談が増えている。厚生労働省の調査では、会社に辞めたいと伝えても辞めさせてくれない「自己都合退職」の相談が2番目に多く、3万8945件(相談件数の12.8%)もあった。「退職トラブル」の実態とブラック企業への対策を探る。 「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は白泉社の社長としていかなる人材育成をしてきたのかを聞き、鳥嶋さんの組織論に迫った。 「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「時間外労働の上限規制」を取り上げます。 35歳でフリーライターになった元公務員が踏んだ「修羅場」

35歳でフリーライターになった元公務員が踏んだ「修羅場」

公務員の安定を捨てて独立する――。希望の道に進むのは素晴らしいことではあるものの、そのプロセスは決してバラ色ではない。独立を切り出したとき、妻や母、職場の上司など、「周囲」はどう反応したか。35歳で公務員を辞めてフリーライターになった小林義崇さんに、当時の苦悩を振り返ってもらった。 ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長・鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、「伝説」を残してきた鳥嶋さんだが、入社当時は漫画を一切読んだことがなく『ジャンプ』も大嫌いだった。自分のやりたくない仕事で、いかにして結果を出してきたのか。 “雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

“雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

有期雇用で5年を超えて契約更新する人たちが、希望すれば無期雇用に転換できる「無期転換申込権」が今年4月から発生した。対象者は450万人と推計されているが、雇用契約を更新されない「雇い止め」も起こっていて、契約社員が勤務先を訴える裁判が相次いでいる。企業はいかに対応すべきなのか。 「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には「事業所単位」と「個人単位」が設けられ、両方とも「3年」の期間制限がかかることになった。企業はいかに対応すべきなのか。 『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は『ドラゴンボール』がいかにして生まれたのかをお届けする。 お金なし、知名度なし、人気生物なし 三重苦の弱小水族館に大行列ができるワケ

お金なし、知名度なし、人気生物なし 三重苦の弱小水族館に大行列ができるワケ

休日には入場待ちの行列ができ、入館者数の前年比増を毎月達成している水族館が、人口8万人ほどの愛知県蒲郡市にある。その秘密に迫った。 「障害者雇用の水増し」で露呈する“法定雇用率制度の限界”

「障害者雇用の水増し」で露呈する“法定雇用率制度の限界”

複数の中央省庁が、障害者の雇用率を長年水増ししてきた疑いが浮上している。障害者雇用の現場で、一体何が起きているのか。自身も脳性麻痺(まひ)の子を持ち、障害者雇用に詳しい慶應義塾大学の中島隆信教授に、国と地方自治体による水増しの背景と、日本の障害者雇用の問題点を聞いた。