注目度が高まるクラウド上の「データ主権問題」 利便性を落とさず Google Workspace を安全に使う秘策とは

米国クラウド法や経済安全保障推進法の施行により、企業のデータ管理責任は一層厳しさを増している。「 Google Workspace 」を使いつつデータ主権を守るための新たな解決策とは。

場所や時間を問わず情報共有や共同作業を可能にするクラウド型グループウェアは、業務効率化の観点で大きなメリットがある。一方で、その利用には「データ主権」に関する課題が潜んでいることは意外と知られていない。

近年、データ保護に関する法制度が複数制定され、クラウドに保存しているデータがどの国の法律の下で、誰により管理されるかといった、データの主権を巡る議論が活発化している。機密データを適切に保護するには、どのような対策を講じればよいのだろうか。

クラウド上のデータ主権を巡る問題の背景と「 Google Workspace 」に搭載されたデータ保護機能、これを有効に活用するための新サービスについて解説する。

意外と知られていないクラウドのリスク

Google Workspace をはじめとしたクラウド型グループウェアは、今や企業のビジネスにとって重要なものとなっている。しかし、それらのツール利用時には意外と知られていないリスクが存在する。

日立ソリューションズの河浦直人氏(セキュリティプロダクト第3部 部長)は、「クラウド型グループウェア利用時のセキュリティリスクは、ユーザー企業が直接対策できるものと、できないものに分けられます」と説明する。

ユーザー企業が直接対策できるリスクには、なりすましや設定ミスを狙ったサイバー攻撃などが挙げられる。

ユーザー企業が直接対策できないリスクは、クラウド基盤の脆弱(ぜいじゃく)性を突いた攻撃やクラウドベンダーの内部不正による情報漏えいなどがある。政府や司法機関による情報開示請求などの問題も直接対策できないリスクの一つだ。

特に注目すべきは、後者の直接対策できないリスクだ。企業が所有するデータを、その企業自身で管理・制御する権利をデータ主権と呼ぶ。クラウドサービスの利用は、データ主権がクラウドベンダーに移動している状態である。近年、経済安全保障の観点から、データ主権の重要性が急速に認識されるようになった。

河浦氏は「新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、企業はテレワーク環境の整備を急きょ迫られました。そのため利便性を優先し、セキュリティリスクにはやや目をつぶってクラウドを導入した企業も多いでしょう。その結果、クラウドに預けたデータの所在を把握することが困難になっています」と指摘する。

ユーザーがビジネスチャットを使うとき、その通知に関する情報はクラウドベンダーのノーティフィケーションサーバにある。チャットデータが保存用のサーバ以外にも、通知用に別のサーバにコピーされている可能性があるのだ。

つまりクラウドを利用する時点で、企業が「このデータがどこにあるのか」「どこまで広がっているのか」を正確に把握するのは現実的ではない。企業は、クラウドの利便性を享受しつつデータ主権の問題にも向き合うという難しい課題に直面している。

顕在化してきた「データ主権」の問題

データ主権を巡る法律や施策が次々と施行されていることにも注目すべきだろう。その一つは、「米国クラウド法」(以下、クラウド法)だ。

クラウド法は、国際的な犯罪やテロを防止するため、米国の司法機関がクラウドベンダーなどの通信事業者に対して令状によりユーザーの許可なくデータの開示を請求できる法律のことだ。これによって、米国に本拠地がある企業が管理するデータは米国外のサーバにあったとしても開示される可能性がある。米国と協定を結んだ国も同様に開示請求できる。つまり、企業が知らないところで情報が開示されるリスクが高まっている。

日本国内では「経済安全保障推進法」が施行された。この法律は、インフラや運輸、電気通信、金融などの15分野の事業者に対して、経済安全保障における重要な情報の適切な管理を義務付けている。対象事業者は、クラウド上のデータを含む機密情報の管理を徹底する必要がある。

政府の重要情報にアクセスする必要がある企業を対象にした、「セキュリティ・クリアランス制度」も始まる。政府が保有する安全保障上重要な情報についてその企業の信頼性を調査、確認した上でアクセスを認める認定制度で、2024年2月に閣議決定された。これにより政府との取引がある企業は、より厳格なセキュリティ対策を講じる必要が生じたのだ。

企業にとって、データ主権を意識したクラウドの利用が求められる時代に突入したと言える。とはいえ、この問題を自分ごととして捉えられない企業も多いかもしれないが、河浦氏はそのような企業に警鐘を鳴らす。

「自社の顧客情報が流出したとき『クラウドベンダーの責任です』という言い訳は通用しません。データの管理責任は、どんな事情であれユーザー企業にあるのです。重要データを預けるに足る適切なベンダーの選定や万が一の際の対処などはユーザー企業が責任を持つべきです」

クラウドの利便性を維持しながらデータ主権の問題にも対応することが、企業に求められる重要な課題と言える。

Google Workspace の CSE 機能とは?

ではデータ主権問題について、ユーザーが取れる対策はあるのだろうか。 Google Workspace はこの問題に対応する機能として「 CSE 」( Client-Side Encryption )を提供している。

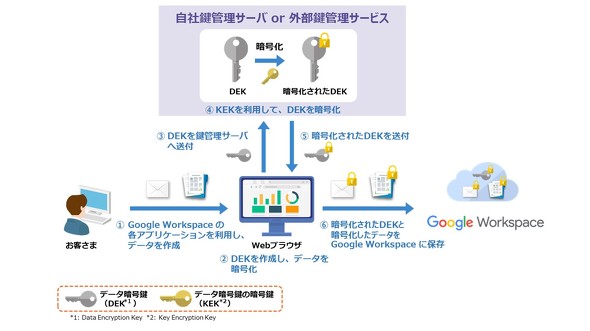

CSE 機能を活用することで、 Google Workspace 上でやりとりされるデータはクラウドへのアップロード前にクライアント側で暗号化される。暗号化されたデータのみがクラウドに保存され、復号に必要な鍵は鍵管理サーバで管理される。具体的には以下の通りだ。

1.ユーザーがデータを作成または編集する

2.クライアント側(Webブラウザ)でデータ暗号鍵(DEK※1)が自動的に作られ、データが暗号化される

3.DEKが鍵管理サーバに送付される

4.鍵管理サーバに送られたDEKは、マスターキー(KEK※2)で暗号化される

5.暗号化されたDEKがクライアント側に返送される

6.暗号化されたDEKと暗号化したデータが Google Workspace に保管される

※1: Data Encryption Key

※2: Key Encryption Key

このようなサービスは「BYOK」(Bring Your Own Key)と呼ばれ、クラウドベンダーの他、サードパーティーが提供している。 CSE の特筆すべきメリットは以下の通りだ。

まず、利便性とセキュリティのバランスが優れている点だ。ファイルをPCのローカルディスク上で暗号化する操作を行い、使用時にはPCのローカルディスク上にダウンロードして復号するといった煩雑な手順が必要なBYOKサービスも存在する。 CSE の場合は同じ企業のユーザーは暗号化されたデータもシームレスに扱え、ユーザビリティーが格段に高い。

暗号化の範囲が広い点もメリットと言える。ファイルやメール本文、音声データなど、 Google Workspace で扱うほぼ全てのコンテンツを暗号化できるため、包括的な情報保護が可能だ。

しかし CSE には課題もある。それが暗号鍵の管理方法だ。暗号鍵を Google に預けてしまうのではデータ主権の問題を解決できない。そこでユーザー企業は、暗号鍵を自社で管理するか信頼できる第三者に管理を委託するかの二択を迫られることになる。

自社管理の場合、完全な制御が可能だが管理体制の構築と維持に多大なリソースを要する。第三者への委託は管理の負担を軽減できるものの、信頼できるパートナーの選定が不可欠だ。

CSE 専用の鍵管理サーバを提供する企業は米国や欧州にもあるが、これらを利用すると暗号鍵自体が国外の法令により開示されるリスクがあるため、データ主権の問題を完全に解決することにはならない。国内でホスティングされ、日本の法律に準拠したサービスを選択することがより安全な選択肢となる。

CSE を有効活用するためのソリューションとは?

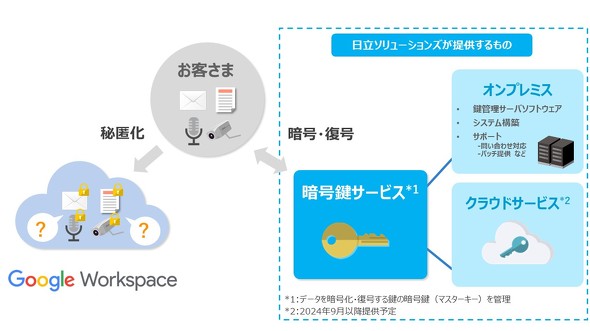

上記の課題を解決する策として2024年4月、 CSE の公式パートナーである日立ソリューションズが「鍵管理ソリューション for Google Workspace 」の提供を開始した。

同ソリューションは、 Google Workspace の CSE 機能を利用する際の暗号鍵を管理する仕組みを提供する。先に提示した図の「自社鍵管理サーバ or 外部鍵管理サービス」の部分に当たるサービスだ。オンプレミス版とクラウド版の2種類を用意する(現状はオンプレミス版のみで、クラウド版は2024年9月以降提供予定)。

オンプレミス版は自社での完全な管理を望む企業向けで、厳格なセキュリティ要件に対応可能だ。国家機密のような重要度が高い情報を扱う企業はこちらを選ぶとよいだろう。

クラウド版は日立ソリューションズのクラウドサービスとして提供され、運用負荷の軽減を重視する企業に適している。どちらを選択しても、 Google Workspace との連携設定は日立ソリューションズがサポートするためユーザー企業の負担は抑えられる。

鍵管理ソリューション for Google Workspace の強みは、日本国内での鍵管理が実現する点だ。これにより、海外の法律に基づく情報開示要求からデータを守り、国内の規制にも対応しやすい。

データ秘匿化技術に関する多数の実績を持つ同社のサポート体制も心強い。同社の情報漏えい防止ソリューション「秘文」は25年以上の販売実績があり、国内で高いシェアを誇る。そこで培った技術やノウハウが本ソリューションにも生かされている。

ソリューションの選定において、ベンダーの事業継続性は重要な要素だ。日立グループの一員として事業を50年以上展開してきた日立ソリューションズの歴史と経営基盤は大きな安心材料と言える。

河浦氏は「企業は利便性やセキュリティ、コストのバランスを考慮してソリューションを選択すべきです。その意味で鍵管理ソリューション for Google Workspace はバランスに優れていると自負しています。データ主権の問題は待ったなしの課題です。特に機密性の高い情報から導入を始めて、段階的に対象範囲を広げていくアプローチもお薦めです」と話す。

今後ますます注目度が高まるデータ主権の問題。クラウドの利便性を損なうことなく高度なセキュリティとコンプライアンス対応を実現する鍵管理ソリューションは、経済安全保障推進法の対象企業はもちろん、機密情報を扱う組織にとって有効な選択肢となるはずだ。

● Google Cloud および Google Cloud 製品・サービス名称は Google LLC の商標です。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社日立ソリューションズ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2024年8月21日

日立ソリューションズ 河浦直人氏

日立ソリューションズ 河浦直人氏