同じ色のハズが設定1つで大違い――液晶ディスプレイの「色温度」を究める:ITmedia流液晶ディスプレイ講座II 第5回(1/2 ページ)

液晶ディスプレイ講座IIの第5回では、画質調整の基本である「色温度」にスポットを当てよう。色温度は液晶ディスプレイの画質に大きな影響を与えるが、「標準」の設定で使っている人も多いのではないだろうか。色温度の意味を正しく理解することで、液晶ディスプレイの画質をより適切に調整できるようになるはずだ。

そもそも「色」をなぜ「温度」で表すのか?

昨今の液晶ディスプレイは、大半の製品がOSDメニューに「色温度」の調整項目を備えている。液晶ディスプレイの発色は色温度の設定によってガラリと変わるので、映像を「適切な色」で表示したい場合、用途に応じて正しい色温度を選ぶことが必要だ。

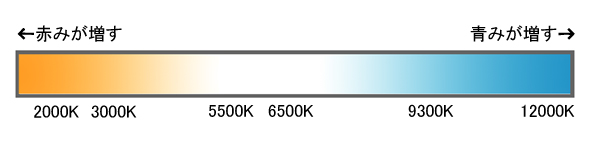

初めに、色温度の意味を簡単に解説しよう。色温度とは「光の色」を表すのに使われる数値のこと。ディスプレイやカメラ、照明器具など、さまざまな製品で色の基準とされており、単位は絶対温度の「K」(ケルビン)で示される。気温などを示す「℃」ではなく、一般にはなじみが薄い単位だが、基本的には以下の2点を覚えておけば問題ない。色温度、つまりケルビンの値が低いほど「白色」が赤みを帯び、色温度が高いほど「白色」が青みを帯びてくるということだ。

下表に、太陽光やさまざまな光源における色温度の目安を示した。色温度が低いほど「赤い光」、色温度が高いほど「青い光」になるのが何となくイメージできるだろう。例えば、デジタル一眼レフカメラでマニュアル撮影を行っている人は、ホワイトバランスを「5000〜5500K」に設定するケースが多いのではないだろうか。日中の太陽光は色温度が「5000〜5500K」といわれており、ホワイトバランスをこの数値に設定することで、見た目の雰囲気に近い発色で撮影できるのだ。

色温度のイメージ図。色温度が低くなるにつれて黄色から赤みがかった色に、高くなるにつれて青っぽい色に白色が変化する。この図は特定条件の色温度を正確に示したものではなく、あくまで見え方のイメージである点に注意してほしい

色温度のイメージ図。色温度が低くなるにつれて黄色から赤みがかった色に、高くなるにつれて青っぽい色に白色が変化する。この図は特定条件の色温度を正確に示したものではなく、あくまで見え方のイメージである点に注意してほしい| 色温度の目安1(太陽光) | |

|---|---|

| 太陽光 | 色温度 |

| 晴天の空 | 約12000K |

| 晴天の日陰 | 約8000K |

| 曇りの空 | 約6500K |

| 正午の平均 | 約5300K |

| 日の出2時間 | 約4500K |

| 日の出1時間 | 約3500K |

| 朝日、夕日 | 約2000K |

| 色温度の目安2(人工光源など) | |

|---|---|

| 光源 | 色温度 |

| 蛍光灯:昼光色 | 約6500K(JIS 5700〜7100K) |

| 蛍光灯:昼白色 | 約5000K(JIS 4600〜5400K) |

| 蛍光灯:白色 | 約4200K(JIS 3900〜4500K) |

| 蛍光灯:温白色 | 約3500K(JIS 3200〜3700K) |

| 蛍光灯:電球色 | 約3000K(JIS 2600〜3150K) |

| 白熱電球 | 約3000K |

| ろうそくの炎 | 約2000K |

ところで、なぜ色を温度で表すのだろうか。それは、ある物体を高温で熱したときの「光の色」と「温度」の関係を採用しているからだ。ここでは、色温度の技術的な定義にもごく簡単に触れておこう。まず第1に、外部からの熱や光を完全に吸収し、さらに放出可能な物体があるとする。この物体を「黒体」あるいは「完全放射体」という(現実には存在しないとされている)。第2に、黒体は熱すると光を放射し、その光の波長/スペクトル(光の色)は黒体の温度によって変化する。第3に、黒体の温度と放射する光の色を対応させると、ある「光の色」のときの「黒体の温度」が分かる。これを色温度と定義している。

どの物体も高温で熱すると、さまざまな光の色を放射するが、特定の色になる温度は物体によって異なる。そこで、理想的な物体として「黒体」を想定し、放射する光の色とそのときの温度を対応させて基準値としたわけだ。何やら難しい話だが、液晶ディスプレイの色温度を調整するうえで、この定義まで理解する必要はない。詳細は物理学と数学の分野なので、興味があれば調べてみるとよいだろう。

液晶ディスプレイにおける色温度

冒頭で軽く触れたが、現行の液晶ディスプレイ製品の多くはOSDメニューで色温度を調整することが可能だ。当然ながら液晶ディスプレイの色温度を低くすると画面全体が赤っぽくなり、色温度を高くすると青っぽくなっていく。色温度の調整項目は製品によって異なり、「青系」や「赤系」、もしくは「寒色系」や「暖色系」などの言葉を選ぶものと、「6500K」や「9300K」といった数値で設定するものに大別できる。

色温度の選択肢が「青系」や「赤系」、「寒色系」や「暖色系」になっている場合、「赤系」や「暖色系」を選ぶと低い色温度、「青系」や「寒色系」を選ぶと高い色温度となる。白色の見た目を感覚的に理解しやすいという利点はあるが、具体的なケルビン値が分からないため、特定の色温度に調整したい場合には不便だ。

液晶ディスプレイの画質を調整するうえで、色温度はケルビン値で細かく指定できると都合がよい。例えば、ナナオの液晶ディスプレイでは、ほとんどのモデルで「14段階」(4000〜10000Kまで500K単位、および9300K)程度の調整ができる。これは業界トップクラスの細かさだ。ほかにも色温度をケルビン値で指定できる液晶ディスプレイは存在するが、そのほとんどはOSDメニュー内の選択肢が少ない(5000/6500/9300Kの3種類など)。

ナナオの液晶ディスプレイは、大半の製品がOSDメニューから500K刻みで色温度を細かく調整できる(写真=左)。さらにPC上でディスプレイの各種設定が行える付属ソフトウェア「ScreenManager Pro for LCD」を使えば、マウスで画面上のスライダーを動かすだけで手軽に色温度を調整することが可能だ(写真=右)

ナナオの液晶ディスプレイは、大半の製品がOSDメニューから500K刻みで色温度を細かく調整できる(写真=左)。さらにPC上でディスプレイの各種設定が行える付属ソフトウェア「ScreenManager Pro for LCD」を使えば、マウスで画面上のスライダーを動かすだけで手軽に色温度を調整することが可能だ(写真=右)それでは、なぜケルビン値で色温度を細かく調整できたほうがよいかというと、用途やシーンに応じて最適な色温度を選ぶ必要があるからだ。以下に主な具体例を挙げよう。

まずPCの一般用途やsRGB規格では、6500Kの色温度が基準だ。多くの液晶ディスプレイは、色温度として6500Kの設定が用意されている。また、用途別の画質モードとして「sRGB」モードを搭載している製品では、こちらにセットすれば問題ないだろう。色温度の設定が「青系」や「赤系」といった言葉である製品も、「標準」モードの色温度はだいたい6500K近辺に調整されていることが多い(正確性は欠くが)。ただし、ノートPCの液晶ディスプレイは高い色温度に固定されていることもある。

テレビなどの映像分野の場合、日本の放送規格(NTSC-J)では、慣習的に9300Kが基準となっている。PC環境の基準である6500Kと比べてだいぶ高い色温度なので、実はテレビの映像はかなり青っぽい。ただし、大部分の人はテレビを見慣れていると思うので、実際はPC環境の画面を「赤っぽい」と感じるケースが多いだろう。9300K前後の色温度は「ムービー」などの画質モードとして選択できる製品もある。PC環境でテレビチューナーの映像を視聴するときは、液晶ディスプレイの色温度を9300Kに設定すると、家電のテレビに近い雰囲気で楽しめるはずだ。

一方、アメリカの放送規格(NTSC)は色温度の基準が6500Kとされている。また、デジタルハイビジョンの国際規格(ITU-R BT.709)で定められた色温度も6500Kだ。PC環境で映像を視聴するときには、液晶ディスプレイの色温度を6500Kと9300Kで切り替えながら、発色の違いを確認してみるとよいだろう。

少々乱暴に一般化するが、国内の映像タイトルは9300K環境を想定して制作、海外の映像タイトルは6500K環境を想定して制作されていることが多い。よって、液晶ディスプレイの色温度は、国内の映像タイトルを見るときは9300K、海外の映像タイトルを見るときは6500Kに設定すると、映像制作者の意図に近い発色である可能性が高い(一概にそうはいえないが)。もちろん、ナナオの液晶ディスプレイなどケルビン値の選択肢が豊富な製品を使っているならば、自分が最も見やすい色温度に調整して視聴するのも手だ。

もう1つ、出版/印刷のDTP(Desktop Publishing)分野では、5000K(D50)の色温度が標準だ。これは社団法人日本印刷学会が印刷の色評価時に推奨する照明の色温度となっている。テレビ映像などを基準にすると、白色がかなり赤っぽく感じるかもしれないが、太陽光下に近い観察条件で印刷の色を再現することが目的とされている。

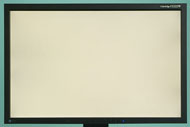

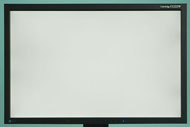

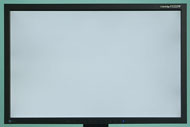

左から5000K、6500K、9300Kの色温度で白色を表示した例。デジタルカメラの色温度を「6500K」にセットして撮影しているため、中央の6500Kは白色が純白に見え、5000Kが赤っぽく、9300Kが青っぽくなっている。当然、デジタルカメラの色温度設定を変更すれば、そこを基準に色温度が低いと赤っぽく、高いと青っぽく見え方が変わる

左から5000K、6500K、9300Kの色温度で白色を表示した例。デジタルカメラの色温度を「6500K」にセットして撮影しているため、中央の6500Kは白色が純白に見え、5000Kが赤っぽく、9300Kが青っぽくなっている。当然、デジタルカメラの色温度設定を変更すれば、そこを基準に色温度が低いと赤っぽく、高いと青っぽく見え方が変わる

左から5000K、6500K、9300Kの色温度でカラーバーを表示した例。撮影条件は上の写真と同じだ。色温度の違いで白の色が変わると、全体的なカラーバランスにも影響が出る。低い色温度では暖色系、高い色温度では寒色系の表示傾向だ

左から5000K、6500K、9300Kの色温度でカラーバーを表示した例。撮影条件は上の写真と同じだ。色温度の違いで白の色が変わると、全体的なカラーバランスにも影響が出る。低い色温度では暖色系、高い色温度では寒色系の表示傾向だCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社ナナオ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia +D 編集部/掲載内容有効期限:2009年4月29日