生成AIの活用でBoxが目指すものとは Google Cloud、MISOLと実現するエコシステム

多くの企業が、生成AIのビジネス活用に取り組むうちに「生成AIは何でもできる“魔法のつえ”ではない」「生成AI単体でできることは限られている」という実態に気付きつつある。そんな中、生成AIとその周辺の製品、サービスをあらかじめ組み合わせたソリューションが注目を集めている。

本稿ではBox Japanの安達徹也氏、グーグル・クラウド・ジャパンの石積尚幸氏、丸紅ITソリューションズ(以下、MISOL)の奥山重宏氏に、生成AIのビジネス活用をさらに発展させる可能性について語ってもらった。Box Japan と Google Cloudは強力なパートナーシップの下、生成AIソリューションの開発や提供に取り組んでいる。日本企業にとって真に価値のある生成AIソリューションの姿とは。

(左から)グーグル・クラウド・ジャパンの石積尚幸氏(上級執行役員 パートナ事業本部)、Box Japanの安達徹也氏(上席執行役員 チャネル営業本部長 兼 アライアンス・事業開発部 部長)、丸紅ITソリューションズの奥山重宏氏(常務執行役員 ソリューション事業本部長 兼 クラウド・プラットフォーム事業本部 事業本部長)

(左から)グーグル・クラウド・ジャパンの石積尚幸氏(上級執行役員 パートナ事業本部)、Box Japanの安達徹也氏(上席執行役員 チャネル営業本部長 兼 アライアンス・事業開発部 部長)、丸紅ITソリューションズの奥山重宏氏(常務執行役員 ソリューション事業本部長 兼 クラウド・プラットフォーム事業本部 事業本部長)生成AIのビジネス活用には「コンテンツの権限管理」が不可欠

──生成AIの急速な発展が企業のビジネスに与える影響について、どのようにお考えですか。

※以下、敬称略

石積: これまでのAIは機械学習を用いて既存データを基に分類や予測するものが主流でした。一方で「ChatGPT」に代表される生成AIは、自分たちがこれまで知らなかった事柄について、あたかも何もないところから答えを導き出してくれるものとして受け止められ、センセーションを巻き起こしました。

ビジネス分野での活用も始まっていますが、現時点では個人の生産性を高めるための使い方が主流で、ビジネスアイデアを練る際の“壁打ち相手”として利用する方が多いという印象ですね。

個人レベルだけでなく組織レベルで活用を進め、企業全体の生産性向上やコスト削減を目指すのが次のステップになると思います。中長期的にはそれらに加え、生成AIを用いてまったく新たな事業やビジネスモデルを創造できるようになるだろうと予想しています。

──期待が高まる一方で、生成AIのビジネス活用にはまだ多くの課題があるともいわれています。

石積: 生成AIが誤った回答を提示してしまう「ハルシネーション」が大きな問題になっており、各社が問題を克服するために知恵を絞っています。Google Cloudもハルシネーションをなるべく抑制するためのソリューションをパートナー企業とのエコシステム全体で実現しようとしています。

安達: 生成AIのビジネス価値を高めるためには、データをいかに活用するかが鍵を握ります。社内に存在するデータから生成AIを使って自社独自の価値を引き出すためには、AIの処理対象となるコンテンツやデータをきちんと管理することが大前提です。

しかし、多くの企業ではコンテンツやデータがさまざまなシステムやファイルサーバ、PCなどに散在してしまっていて、ガバナンスがきちんと効いていません。

このような状態で生成AIを利用してしまうと、本来は一般社員の目に触れてはいけない人事情報が生成AIを通じて公開されてしまうといった事態が起きかねません。こうした事態を避けるには、社内の全データのアクセス権限を横断的に管理する仕組みが必要です。これを自前で一から開発しようとして、苦労されている企業が多く見られますね。

BoxとGoogle Cloudの協業で、安全・安心な生成AI環境を提供

──そうした課題を解決して日本企業の生成AI活用を支援すべく、BoxとGoogle Cloudは強力なパートナーシップ関係を築き上げているとお聞きしています。

安達: あまり広く知られていないかもしれませんが、BoxとGoogle Cloudは実はかなり以前からさまざまな領域で協業してきました。Boxのインフラとして「Google Cloud」を積極的に使わせていただいており、「Google Workspace」のコンテンツをBoxに保管して管理できる連携ソリューションの提供も協業の成果の一つです。私たちがBoxのサービスをお客さまに安定的に提供できるのは、Google Cloudの品質のおかげもあると思っています。

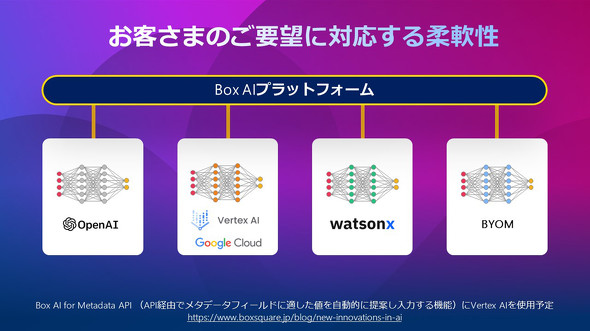

Box自身がAIに特化した技術を持っているわけではなく、パートナー企業のAIソリューションと連携することで、AI関連の機能を実現するプラットフォーム「Box AI」を提供しています。現在はGoogle CloudのAI開発プラットフォーム「Vertex AI」との連携も進めており、Googleの大規模言語モデルも利用できます。Vertex AIとのAPI連携を通じてBoxに保管したドキュメントのメタデータ情報を自動的に抽出、設定する機能を実現しており、β版を公開しています。

石積: Boxとは、実は協業できる分野がはるかに多くてとても仲がいいんですよね。Boxのコンテンツ管理やアクセス権限管理の機能はとても充実しています。これに「Gemini」やVertex AIなどの当社のAI関連ソリューションを組み合わせれば、情報セキュリティやプライバシーをしっかり確保した上で必要なデータを必要な人に届けられる仕組みが実現します。

Boxはさまざまな業種や業界に特化したソリューションも提供しています。これに私たちのAI技術を組み合わせて、より多くのお客さまに価値の高いAIソリューションを提供したいと考えています。

日本企業の細かなニーズに周辺ツールの開発で対応

──日本において、BoxとGoogle Cloudの連携ソリューションが複数のパートナー企業から提供されています。特にMISOLはユニークな施策を打ち出されています。

奥山: 日本企業にBoxのユーザーが非常に多い背景には、さまざまなステークホルダーが各々の立場で求めるガバナンスコードの要件クリアを諦めない日本企業特有のカルチャーにあると感じます。ファイルサーバやSaaSで満たせなかったアクセス権の厳格管理など主要なガバナンス要件をBoxなら満たせます。ガバナンス上の課題をBoxで解決したお客さまは多いです。

日本企業には現場の細かなニーズを尊重する美徳があります。お客さまからBoxの利便性を高く評価していただく一方で、さらに「こんなことも」「あんなことも」と要望を頂きます。そうしたニーズにお応えするために“かゆいところに手が届く”ソリューションを提供して、お客さまにBoxを存分に使い倒していただくことを目指しています。

──具体的にはどのようなサービスやツールを提供しているのでしょうか。

奥山: Boxを使い倒せば“かゆいところ”が出てくることは当然です。例えば、Boxに保管したファイルをBox ToolsやBox Driveで開く際、Boxの標準機能としてファイルの編集ロック機能がありますが、操作を忘れてしまい、編集作業の競合が発生する可能性があります。これを避けるため、Boxでファイルを開くと自動的にロックして、閉じると自動的にロックを解除するBoxエコシステムを開発したところ、あるお客さまから「よく、こんな細かな要望に応えようと考えたね」と驚かれました。

当初はこうしたBoxエコシステムをクライアントソフトウェアの形で提供していましたが、お客さまの利便性や運用性などを考慮して、現在は「Google Cloud Platform」で運用するSaaSでの提供を増やしています。コンテナを統合管理できる「Kubernetes」を利用することで運用・保守管理の負担が減り、エンジニアが開発作業により専念できるようになりました。

安達: 米国のお客さまは自社でツールを内製開発するケースが多いのですが、日本市場ではMISOLをはじめとするパートナー企業に、まさに“かゆいところに手が届く”ソリューションを提供してもらうことで、お客さまにいち早くBoxの価値を引き出していただいています。Boxの全売り上げの21%が日本市場のもので占められているのは、まさにこのおかげだと考えています。

今後さらに生成AIのビジネス価値を高めていくために

──最後に、BoxとGoogle Cloudの連携ソリューションの展望をお聞かせください。

安達: 生成AIの発展に従い、企業の中に眠っていたさまざまな非構造化データに光を当てて、より多くのインサイトを引き出せるようになるはずです。当社はBox AIのEnterprise Plusプランのユーザーに無制限クエリを解放したり、Box AIの機能拡充を予定したりしています。こうした機能にGoogle CloudのAIソリューションやMISOLの周辺ソリューションを組み合わせ、日本企業の生成AI活用をさらに強力にサポートしたいと考えています。

石積: 生成AIを使ってより高いビジネス価値を生み出すには、現場の知恵で生産性を少しずつ上げるだけではなく、トップダウンの取り組みで一気に成果を挙げる取り組みが必要になってきます。そのためには、現場発の生成AIの導入効果をもっと経営陣や経営コンサルタントといった層にアピールする必要があります。

その点、MISOLのようにお客さまの課題と生成AI技術を熟知されているパートナーの存在はとても貴重です。そうした方々と密接に連携して生成AIがビジネスにより大きなインパクトを与えられるソリューションを模索したいと考えています。

奥山: 生成AIのキーマンはエンジニアだと思います。BoxやGoogle Cloudに詳しい“マニアック”なエンジニアこそがお客さまの抱えるビジネス課題をタイムリーに解決できると考えています。MISOLを回答力のあるパートナーとしてお客さまに信頼していただけるように、これからもBox Japan、Google Cloudとの連携を深めていきたいと思います。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社Box Japan

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2024年11月22日