世界の“ヤンキー文化圏”をターゲットに! 電子出版イノベーション7つの突破口:JEPAセミナーリポート

読者はどんなコンテンツならば読みたいか、買いたいか――そんな視点からデータ分析のスペシャリストが電子出版のイノベーションにつながるかもしれないトピックを語った。

日本電子出版協会(JEPA)は9月4日、データセクションの橋本大也取締役会長を講師に迎え、「電子出版イノベーション 7つの突破口 」と題したセミナーを行った。

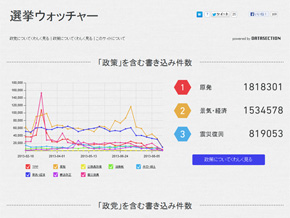

昨年JEPAが実施したセミナーでの講演が好評で、今年も登壇することになった橋本氏。データセクションは、橋本氏が2000年に設立した自然言語処理と機械学習をコアにしたビッグデータ分析ベンチャーで、ソーシャルメディア分析ツールの提供などを行っている。最近では「選挙ウォッチャー」でその実力を垣間見ることができる。

データ分析のスペシャリストであり、IT起業家であり、さらには、デジタルハリウッド大学教授、多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授、早稲田情報技術研究所取締役などを務める精力的な橋本氏は、『情報力』『データサイエンティスト』などの著書も持ち、自らのブログでは通算で約2000件もの書評を書いている人物だ。

出版とデータの世界に造詣が深い橋本氏による今回のセミナーは、「儲かるコンテンツ」や「売れるしくみづくり」といった観点ではなく、「読者はどんなコンテンツならば読みたいか、買いたいか」というテーマで行われた。

橋本氏自身は、電子書籍専用端末を何台も所持しているが、電子の本を読むのは読書全体の1割くらいだという。以前に比べれば、電子書籍は「普通に使えるようにはなった」が、あまり読まない、買わないのが現状とのこと。その理由として、以下の7つが思い浮かんだと話す。

- 紙の本で充分である

- 欲しい本が電子化されていない

- 本を読む時間がない

- 電子書籍は目が疲れる

- 中毒性がない

- 読書端末が魅力的でない

- ドメスティックなコンテンツだから

以下では、それぞれを掘り下げて紹介しよう。イノベーションのヒントにつながるかもしれない。

1. 紙の本で充分である

現状の電子書籍は、その大半が紙の本をただ単にデジタル化しただけのように感じられると橋本氏。紙には電子にないメリットがいろいろあるのだから、紙の再現を図るより、電子ならではの付加価値によって「新しい本の形」を追求すべきではないかと提言する。そうした具体例として以下のような事例を紹介した。

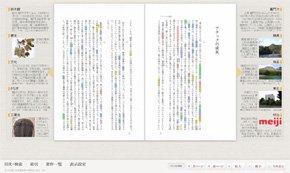

渋沢敬三アーカイブ

「渋沢敬三アーカイブ」では、文章の周囲にWikipediaと結びつけたサイドノートを表示する試みを行っている。大きな付せんのようにコンテンツの周囲に配置され、読者が任意にオン/オフを切り替えられるというものだ。Kindleなどに搭載されている、単語を選択して辞書で調べる機能は頻繁に使うものではないのが現状だが、初めから表示されていればすぐに見ることができると話す。

PressBooks Blog API for Books

「PressBooks Blog」では、電子書籍にメタデータを追加するためのAPIを提供している。本の中に書いてあることを単なる文章ではなく、データとしてリンクする(タグ付け、意味付け、構造化)試みだ。

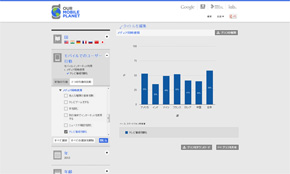

Our Mobile Planet

Googleの「Our Mobile Planet」も、新しい本の形だと橋本氏は考えているという。これは、48 カ国を対象に、スマートフォンの普及状況と利用状況をアンケート調査したもので、データを任意にグラフ化して表示できるというもの。

例えば、総務省の「情報通信白書」平成25年版は、EPUBでも配信されている。しかし、白書を頭から終わりまで順に読むのは少数なのだから、ユーザーが任意に表示を切り替えられるOur Mobile Planetのような形で提供されるべきではないだろうかというのが橋本氏の提案だ。

BookTrack

「BookTrack」ではサウンドトラック付きの電子書籍を提供している。ユーザーが読んでいる個所や読む速度を分析し、効果的なBGMを自動的に流すという仕組みだ。

マンガビューア コミゾー

「コミゾー」は、取り込んだPDFや画像などのファイルに自動で着色するビューワ。白黒のマンガが、自動的にカラーで表示される。

Renta! ReComic

「電子貸本Renta!」の「ReComic」は、従来のコミックにアニメーションや色・視差効果といった、デジタルならではの演出を付加した試み。橋本氏は、いまは漫画を静止画で描くのが当たり前だが、いずれ「動く演出」に長けた漫画家が出てくるのではないかと予想している。

Read aloud(朗読)

YouTubeには、絵本などを朗読している動画や、女性が官能小説を朗読する動画などが数多くアップロードされている。

Ren’Py

「Ren’Py」は、分岐型のストーリーを作成するプラットフォームで、インタラクティブな小説を作ることができる。作者は、日本のアドベンチャーゲームにインスパイアされたらしい。

言い値書店

「言い値書店」は、ユーザーが買値を決められる販売プラットフォーム。橋本氏は、紙の単行本と文庫本の価格差はまだ理解できるが、電子版の単行本と文庫本の価格差にはいまいち納得ができないと話す。ゆえに、こうした新しい値段の付け方、売り方の手法も面白いのではないかという。

2. 欲しい本が電子化されていない

1年前と比べると、各電子書店とも取り扱い点数はかなり伸びているが、例えば「楽天koboイーブックストア」の日本語書籍が約16万点なのに対し、リアルの大型書店なら100万点を取りそろえているところもあるわけで、どうしても見劣りしてしまうという。

音楽や映像の市場では「Netflix」「Spotify」「Deezer」といった定額で聞き放題・観放題のサービスが勢力を伸ばしているが、書籍も取り扱い点数が少ないのであれば定額読み放題モデルの方がよいのではないかという。

そうした事例として、法律書の古典的文献を配信する「有斐閣YDC1000」や、8万点が読み放題のサービスを今秋開始する「eReatah」、10万点が読み放題で、さらに先般海外の個人出版プラットフォーム大手の米Smashwordsと提携した「Oyster」などを紹介した。

3. 本を読む時間がない

「本を読む時間がない」というのは、SNSやゲームなどの他メディアに可処分時間を奪われているという意味だ。そこで橋本氏は、本を読むメディアとしてではなく、Webと同様に「書くメディア」として捉え直してみてはどうかと提案する。

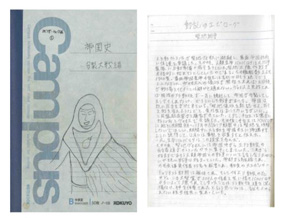

そうした事例として、中二病的作品として話題になった「架空の歴史ノート」や、橋本氏自身が小学生時代の文集をFacebookにアップロードしたところ、非常に反響があったことなどが語られた。

また、8月に行われた「ブロガーサミット2013」には1000人の参加者が集まったが、江戸東京博物館で行われた「自分史フェスティバル2013」にはそれを上回る1600人の参加者が集まったという。その多くが年配の方だったそうだが、YouTubeで動画配信をしていたり、電子書籍を自己出版したりと、自ら情報発信をする事例が多く紹介されていたという。

4. 電子書籍は目が疲れる

橋本氏は、“使用する姿勢の変わるデバイスが普及すると大きな変化が起きる”と感じていると話す。例えば少し前に、ローマ法王選挙(コンクラーベ)の2005年と2013年を比較した写真が話題になった。次世代のデバイスが普及すれば、電車の中でスマートフォンを触っている今の光景は「あのころはこんなふうだったんだね」と揶揄されるようになるだろうという。ところが、電子書籍端末は紙の本を読むのとあまり姿勢が変わらないので、人々の行動もまだあまり変わらないのではないかと橋本氏は考えているという。

世界有数の金融機関であるクレディ・スイスが公開したリポートによると、「Google Glass」や「Telepathy」や「iWatch」といったウェアラブルデバイスが、今後3〜5年間で現在の10倍、500億ドルの市場に成長すると予測されているという。電子書籍専用端末が売れる/売れないと言ってる間に、デバイスそのもののあり方が変わってしまうかもしれない。

5. 中毒性がない

ソーシャルゲーム市場は急成長しており、電子書籍市場よりずっと大きな市場となっている。橋本氏ソーシャルゲームは「終わらない」という特性や、データに基づく中毒性が電子書籍にはないことを違いとして挙げた。つまり、「フィードバックに基づくデザイン」というのをもう少し考えるべきなのではないか? というのだ。例えば、Yahoo!のトップページは膨大な A/B テストに基いてレイアウトされている。検索窓の位置を6ピクセル上げたら、6億円売上が変わったといった事例もあるそうだ。

デジタルコンテンツの世界ではそういったデータ分析は当たり前で、GREEやDeNAはデータ分析の専門家を高給で雇用し、ユーザーにオススメをどう提示したらいいかをデータや心理学に基づき運用している。ソーシャルゲームでは、ユーザーの動きがすべて把握されているが、電子書籍で、どのページがじっくり読まれたとか、どの部分が面白いと感じているかといったデータは把握されているのだろうか? 「中毒にすべくして中毒にする」という仕掛けも必要ではないかと橋本氏は語る。

6. 読書端末が魅力的ではない

例えば、「iPod touch」は独創的な商品だったわけではなく、若者向けに「これで音楽を聴くのがカッコイイ!」というスタイリッシュさを訴求して大ヒットになっている。それに対し、電子書籍専用端末の売り方は、機能やスペックばかりを推しているように見えるという。若者のスタイルや感性で、製品の再デザインや再プロデュースする必要性、あるいは、売り方が間違ってるのではないかと橋本氏は指摘する。つまり、かっこ良くなきゃダメなのではないか、というのだ。

7. ドメスティックなコンテンツだから

橋本氏は、インターネットの世界は、どうしても海外から来たサービスが面白いと感じてしまうものだと話す。電子書籍は、海外から来たサービスでも中身はドメスティックだ。世界につながったマーケットとして電子書籍を見るべきだと提案する。

フランス人の研究者が書いた「ベストセラーの世界史」というベストセラーの法則を考察した書籍によると、ここ半世紀はベストセラー最大級の時代で、数千万部、数億部売れる本がいくつも現れているという。例えば、「ハリーポッター」のローリング氏の資産は、イギリス女王の資産より多いと言われている。また、部数だけで考えると、世界で一番売れてる詩集は毛沢東の本(4億部)だという。

日本で1000万部以上売れたのは、「ノルウェーの森」と「1Q84」だけ。超ベストセラーの大半は、米国の版元から発行されているらしい。つまり、超ベストセラーになるには、少なくとも英語で書かなければならないという。よって例えば、聖書を日本の感性で再デザインするといった試みも面白いのではないかと提案する。

人口減少社会の日本において、「日本語の本を日本のマーケットに売る」のは広がりがない。例えば、「美坊主図鑑 お寺に行こう、お坊さんを愛でよう」という書籍が海外でも紹介され話題になってたことや、海外のファンが日本語の漫画を翻訳してくれる「MANGA REBORN」などの事例が紹介された。

世界の”ヤンキー文化圏”を相手に商売しよう

橋本氏は、一般論として「ミーハー」と「おたく」と「ヤンキー」層を捉えるものがウケると言われていると語る。「ロードサイド」はかなり大きなマーケットであり、都会で洗練された生活を送るインテリ層だけをターゲットにしていては広がりがないと指摘する。

例えば、Facebookは洗練されすぎてるから、”ヤンキー文化圏”へは浸透しないだろうと感じたという。他方、LINEを利用した殺人事件が話題になったが、あのニュースを見て「LINEはキャズムを超えたのだな」と実感できたという。

ちかごろ「リバース・イノベーション」ということがよく言われるが、発展途上国市場というのは世界の人口ボリューム層だ。先進国の人間からすると安かろう悪かろうな商品が、発展途上国では売れている。つまり、今後の電子出版は、世界の”ヤンキー文化圏”を相手に商売するといいのではないかと橋本氏は提案する。

最後に、「あるべき姿論」として、以下のような提言でセミナーは締めくくられた。

- 新しいメディアへの脱皮 〜自炊pdfを超えて(ただのスキャンから付加価値)〜

- 黒船開国よりも海外侵略 〜積極的な文化侵略(世界を攻めよう)〜

- サービス産業化する出版業界 〜モノ売りの終焉(コンテンツ販売はサービス産業)〜

- 読者を向いて考える 〜読者不在の電子書籍元年〜

- クリーンスレート思考 〜制約しがらみの忘却〜

著者プロフィール:鷹野 凌

フリーライター。ブログ「見て歩く者」で、小説・漫画・アニメ・ゲームなどの創作物語(特にSF)、ボカロ・東方、政治・法律・経済・国際関係などの時事問題、電子書籍・SNSなどのIT関連、天文・地球物理・ロボットなどの先端科学分野などについて執筆。電子書籍『これもうきっとGoogle+ガイドブック』を自主出版で配信中。

Google+のアカウントはこちら、Twitterのアカウントはこちら

関連記事

JEPAセミナーリポート:eBookJapanの電子書籍販売手法とは

JEPAセミナーリポート:eBookJapanの電子書籍販売手法とは

2010年代にオープンした多くの電子書店と比べると、2000年に立ち上がったeBookJapanはもはや老舗の電子書店と言える。なぜ同社はこれほど早く、そして今日まで電子書店を運営できたのか。 JEPAセミナーリポート:検証、電子書籍をめぐる「10の神話」

JEPAセミナーリポート:検証、電子書籍をめぐる「10の神話」

「出版は10年以上不況で、今後も不況が続く」 「ノンDRMは海賊版を増やす 」など電子書籍について語られる10の“神話”は果たして現実なのだろうか。海外の事例や内外の基本データを踏まえて検証したセミナーから紹介。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.