Audibleもサービス開始 国内オーディオブック市場の今をオトバンク上田会長に聞く

米Amazon.com傘下でオーディオブックの制作・配信を手掛ける米Audibleが、月額1500円でオーディオブックを聴き放題にするサービスを国内で開始した。にわかに注目を浴びているオーディオブックの今について、オーディオブック配信サイト「FeBe」を運営するオトバンク代表取締役会長の上田渉氏に聞いた。

米Amazon.com傘下でオーディオブックなどの制作・配信を手掛ける米Audibleが、オーディオブックの定額聴き放題サービスを7月14日から日本で開始した。

これにより、にわかに注目を集めているオーディオブック。eBook USERに検索経由でやってくるユーザーも「Audible」「オーディオブック」を検索キーワードにしているケースがここ2週間ほどで急上昇している。

国内ではオーディオブック配信サイト「FeBe」を運営するオトバンクがよく知られているが、同社もAudibleにコンテンツの供給を行うことを発表している。ここでは、オトバンク代表取締役会長の上田渉氏に国内オーディオブック市場の今を聞いた。

幾つかの事業者が切磋琢磨しオーディオブックのマーケットを刺激し合うのは大事

―― Amazon.com傘下で世界最大のオーディオブック配信事業者といってよいAudibleが唐突に日本でサービスインしましたね。

米国ではオーディオブックの市場が1600億円規模とされていて、日本国内だと約50億円。Audibleにとって日本は6カ国目のサービス提供国ですが、上田さんはAudibleがこのタイミングで日本市場に参入してきた背景をどう見ていますか。

上田 日本はある意味オーディオブック後進国ですが、要するにオーディオブック自体の市場が見込めてきたというのはあると思うんですよね。Audibleさんが今回展開するサービスは月額1500円で聴き放題という定額制モデル。これに関しては世界でもまだ例がなくて日本が初めてです。

―― Audibleが米国でも提供していないオーディオブックの定額聴き放題サービスを日本から展開したのはインパクトがありますよね。今、定額制のモデルは雑誌や音楽などの領域でも話題です。

上田 HuluやNetflix、LINE MUSICなどですよね。通信環境が整ってきたことでほぼ常にどこでもネットがつながる状態になり、ダウンロードの優先順位が下がってるのかもしれませんね。ただこれに関しては、僕はちょっと怪しいかなと思っていて。

―― というと?

上田 実際オーディオブックを日本において聴くシーンを考えると、そのほとんどが電車の中や歩きながらとかになると思われますから、必ずしも常時ネット環境が優れているかというと怪しいんですよね。

―― なるほど。Audibleのサービスインの翌日、オトバンクは自社運営のオーディオブック配信サイト「FeBe」で取り扱いのある国内作品のオーディオブック約1万3000作品のうち、2000作品をAudibleに提供したことを発表されましたよね。この提供作品はどう決められているんですか?

上田 基本的には弊社で制作したもので、出版社からの許諾が下りたものですね。より正確にはAudibleからの希望もありますが。

基本的に弊社がFeBeで販売している音源は、自社で作った音源と他社からお預かりしている音源の2つ。お預かりしている音源は、もちろん預り元への許諾が必要ですし、弊社で制作しているものも出版社さんと提携して作っているものが多いので、基本的にはすべて出版社および著者の許諾が必要です。

―― 今回、コンテンツを供給するのはオトバンクだけですか? 先日「ワールドビジネスサテライト」でオーディオブックが取り上げられ、オトバンクが紹介されていたのを拝見しましたが、その中ではほかのプロバイダーの存在も感じさせました。

上田 うちが最大のプロバイダーだと思いますが、ほかにもあると思います。音源を制作している会社は昔からたくさんありますから。ラジオ局もそうですし、ラジオドラマやドラマCDを作っている会社もあれば、朗読を専門にやる会社もあります。新潮社さんは昔からやってますね。

―― オトバンクとしてはオーディオブックの供給先が増えていい話だと思いますが、FeBeの強力な競合になるのでは?

上田 そうですね。オーディオブックの事業者としては、うちはライバルには当たるわけですが、弊社だけでオーディオブックの市場を伸ばしていく状態はあまり健全でないと思っています。つぶし合いだと消耗戦にしかなりませんが、幾つかの事業者が切磋琢磨しオーディオブックのマーケットを刺激し合うのは大事だと思いますので。

―― オトバンクから見て、オーディオブックを取り巻く状況はここ数年でどう変化しましたか。どんな課題があるのでしょう。

上田 そもそも論として、オーディオブックの認知度がまだ低いと思うんです。だから、認知度を上げることですね。われわれが今までやってきたことでもあるし、今後恐らくは出版社さんやそれこそAudibleさんもオーディオブックの認知度拡大に力を使われると思うんです。

これはFeBe会員の話ですが、一回オーディオブックを聴いた方って8割以上リピートしているんですね。これはかなり高いと思うんです。オーディオブックならではの特色スタイル、要はハンズフリーで、バリアフリーで、自動的にいけるという「ながら聞き」の読書の楽さだと思うんですよね。

これはやっぱりスマートフォンの普及が大きい。FeBeの利用者も半分以上がスマートフォンですし、身近なところで手軽にいつでもどこでもデバイスがぱっと出てくる状態に数年前はなかったわけです。そういう環境が整ってきたんじゃないでしょうか。

―― AudibleとFeBeのアプローチに違いがあるとすれば?

上田 定額制には定額制の良さがありますし、FeBeならではの良さもいろいろとあると思いますので一概には言えませんね。それに合ったコンテンツも違うでしょう。定額制はもっとラジオ的、あるいはマニア向けのコンテンツが好まれるかもしれませんね。

例えばFeBeではオーディオブックを購入した方がその資料のダウンロードもできるようにしているのですが、それがすごく評価が高かったりします。FeBeは小回りがきくサービスなので、そうしたところで違いがあるといえるかもしれません。

―― お話を伺っていると、Audibleの日本参入は競争という意味でも良いことだととらえられているんですね。

上田 今のオーディオブック市場はそれほど大きい市場ではありません。これは認知度が低いのもそうですが、まだまだ一般の方が使いやすい状態になってないので、さまざまな提供形態で、さまざまな方が気軽に使え、いつでもどこでも楽しめる状態になっていくべきだし、そうでなきゃいけないと思うんです。そうするとAudibleさんみたいな定額制モデルがあってもいいでしょうし、ラジオ局などが自社サイトを作って提供してもいいするのがあってもいい。いろいろなものがあっていいと思うんですよね。

―― FeBeでも定額モデルを導入する可能性は?

上田 今のところは考えていないです。

日本オーディオブック協議会との関係は?

―― 4月には「日本オーディオブック協議会」の設立が発表されましたが、今回の動きとリンクしている部分があるのでしょうか。

上田 たまたまタイミングが近しくなりましたが、協議会と本件は関係がないですね。協議会の話自体は5年ぐらい前からのものです。

もともとは、オトバンクが日本書籍出版協会(書協)に加入したくらいのタイミングで、書協内に部会を作ってオーディオブックに関しての勉強をしようというものでした。その後、きちんとオーディオブックを世の中に広めていくのであれば、オーディオブック専用の団体があった方が良いのではないかというご意見があり、それで日本オーディオブック協議会という形で作ろうという話が書協内で持ち上がり、設立に至ったわけです。

―― なるほど。今回の本筋とは少し離れますが、日本オーディオブック協議会はまだ大きな動きがない印象です。

上田 そうですね。きちんと筋道立てて腰を据えてやっていく方が、出版業界のためになるのではないかと思っています。

一般書店でもオーディオブックが買える日が来る?

―― 認知度向上が重要なのは分かりました。では、オーディオブックそのものは今後どんな進化が考えられそうでしょう。もう既に完成してしまっているのでしょうか。

上田 まだまだだと思ってます。オーディオブックと電子書籍の利便性も統合されていくかもしれませんし、紙の書籍を買うとオーディオブックも電子書籍も両方手に入るようなこともあるかもしれませんから。

あと、これは意見が分かれるかもしれませんが、一般の書店などでもオーディオブックが売れた方がいいと思っています。リアルでも決済できて、それがネット経由でダウンロードできるようなものでリアルな書店も活性化していくとか。出版文化自体を盛り上げつつ、オーディオブックも盛り上がるみたいなものがいいんじゃないかと。

―― O2O的な取り組みですね。リアル書店との連携はAmazonやAudibleがあまり得意としない部分ですが、オトバンクでは現状、リアルな書店とそういった取り組みはされていますか?

上田 6月に1つ始めて、すごくうまくいったので増やしていきたいと考えているのが、オーディオブックカード。QRコードとユニークなシリアルコードが入ったカードを書店で購入できるというものです。QRコードを読み込むと専用のページが表示され、そこにシリアルコードを入れると、FeBeで購入済み扱いになって、アプリでそのままコンテンツをダウンロードできる仕組みになっています。

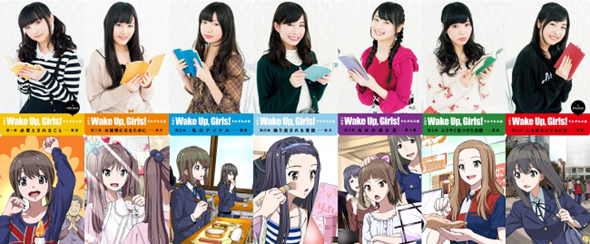

―― 「BooCa」のようなプリベイトカードのオーディオブック版といったところですね。今お話いただいたのは『小説版 Wake Up, Girls! それぞれの姿』の話ですよね。わたしどもも記事で取り上げました。

上田 はい。「Wake Up, Girls!」のオーディオブックを作りましょうという話からのものでした。販売されたカードは書き下ろしのイラストと声優のブロマイドを印刷したものとなっています。

全7章あるのですが、各章では各主人公キャストの朗読のほか、コメンタリーも入っていたり、全章購入するとラジオドラマみたいな作りの音源も特典として付けました。1章1500円で、全7章買うと1万500円なんですが、これがかなり売れているんです。

―― 多くの声優に朗読いただくコストは相当掛かりそうですが、それを差し引いても利益が見込めそうだと。この動きは一般書店にも広がりますかね?

上田 あり得ると思います。紙書籍とオーディオブックのセット販売をやりたいという版元さんも実際に出てきています。

また、カードと言っていますが、印刷物は必ずしもカードでなくてもよく、本の帯に入れてもいい。紙の本とのセットなどの活用も考えられますね。

新刊発売のタイミングでオーディオブックを同時に出すのは難しい?

―― 別の面から考えると、オーディオブックを作るワークフローはまだ十分に整備されていませんよね。例えば新刊とそのオーディオブックを同時に発売するのは難しいですか?

上田 著者や編集者が熱心な方だと事前に打診をいただくことはまれにありますが、現状、新刊書籍で同時にオーディオブックの話がくることはほとんどありません。

昔、出版社の方と新刊をオーディオブックにするにはどうすればよいかディスカッションしたとき、一番問題だと感じたのは「原稿ができるタイミング」でした。オーディオブックは自動読み上げではなく、声優さんが朗読していますので、初稿と最終稿の内容が違うと、朗読したものに修正が必要なりますから。

かつ、タイムラグの問題があって。紙書籍だと最終稿が出てからだいたい2週間後には発売されますよね。このスピード感はオーディオブックの制作には厳しい。最終稿が上がってきて2週間ではオーディオブックを制作するのは難しいです。

―― 一般的にオーディオブックの制作はどれくらいの期間が必要なんですか。

上田 だいたい2カ月、大作だと3〜4カ月ですね。29時間ありキャストも多かった『海賊とよばれた男』は4カ月ほど掛かりましたね。

―― 現状、版元がオーディオブックの制作を行うケースはありますか?

上田 新潮社くらいでしょうか。オーディオブックの制作はやっぱり相当大変なので、ノウハウがないとキツイんですよね。海外、特に米国だと、ライセンスを受けてオーディオブックを制作する専業の版元が山ほどあるくらいです。ですから、米国においてAudibleさんは、むしろ取り次ぎの要素が圧倒的に強い。自社でも制作してはいますが、すさまじい量を制作しているわけではありません。

―― AmazonがKADOKAWAと直取引する動きが話題になりましたが、長期的にはAmazon傘下のAudibleも出版社直接そうした取り組みをする可能性もありそうですね。オーディオブックの動き、引き続き注目していきたいと思います。興味深いお話ありがとうございました。

関連記事

オーディオブックの定額聴き放題サービス「Audible」が日本上陸 月額1500円

オーディオブックの定額聴き放題サービス「Audible」が日本上陸 月額1500円

Amazon傘下でオーディオブックの制作・配信を手掛けるAudibleが日本でのサービスを開始。日本語コンテンツも数千タイトル用意した。- オトバンク、Audibleへのオーディオブック提供開始を発表

約2000の日本語作品の提供からスタート。順次拡大予定。  「Wake Up, Girls!」アニメ未公開ストーリーがオーディオブックに

「Wake Up, Girls!」アニメ未公開ストーリーがオーディオブックに

オトバンクで配信しているほか、アニメイトなどではダウンロード用のカードを販売している。 電子書籍の次の柱に――大手出版社など16社、「日本オーディオブック協議会」設立

電子書籍の次の柱に――大手出版社など16社、「日本オーディオブック協議会」設立

出版業界としてオーディオブック市場を推進すべく、小学館・講談社・新潮社・KADOKAWA・オトバンクなど16社が協議会を設立。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

オトバンク代表取締役会長の上田渉氏

オトバンク代表取締役会長の上田渉氏 オトバンクが運営する日本最大のオーディオブック配信サービス「FeBe」

オトバンクが運営する日本最大のオーディオブック配信サービス「FeBe」 オトバンクのほか、小学館・講談社・新潮社・KADOKAWAなど多くの出版社が参加して設立された日本オーディオブック協議会。写真は設立発表時のもの

オトバンクのほか、小学館・講談社・新潮社・KADOKAWAなど多くの出版社が参加して設立された日本オーディオブック協議会。写真は設立発表時のもの