今こそIT部門は復権のチャンス。組織とアーキテクチャを一体で変革せよ:激変する経営環境下で、企業を成長させられるIT部門へ

激変する経営環境に対応するため、経営戦略とDXの関係、IT部門の役割はどうあるべきか。アイティメディア主催のオンラインイベント「ITmedia デジタル戦略EXPO」に登壇したサイボウズの広井邦彦氏(エンタープライズ事業本部)が、日本企業が進むべきDXの勝ち筋とIT部門復権への道を説く。

2020年代に入り、経営環境は非常に不安定になっている。長期にわたる国際的な紛争や諸外国との経済関係の変化、国内では大規模な地震など想定外のリスクが続々と発生し、経営陣を悩ませている。

こうした環境の変化に伴い、組織のあるべき姿も変わっている。経営環境が安定していた2010年代の常識をアップデートしないままでは、経営判断を誤りかねない。日本企業が目指すべきデジタルトランスフォーメーション(DX)の方向はどこか。DXを実行するIT部門は、時代にどのように適応すべきなのか。

アイティメディア主催のオンラインイベント「ITmedia デジタル戦略EXPO」に登壇したサイボウズの広井邦彦氏が、日本企業が進むべきDXの勝ち筋とIT部門復権への道を説く。

手順を飛ばしたDXが失敗を招く

広井氏は約30年のキャリアの半分をIT企画やIT部長として費やしてきた。2013年から、サイボウズでIT部門改革やエンタープライズ向けの情報を発信している。

広井氏によると、2010年代から盛んに取り組まれているDXは、2020年代の環境変化に対応するため見直しが求められているという。

「2010年代の経営環境は比較的安定しており、その中で構想されたDX戦略はリベラルな経営戦略に基づいていました。しかし、2020年代はロシア・ウクライナ紛争のような地政学的リスク、金利の上昇、保守への回帰などが顕在化しています。2010年代のDX手法や組織の在り方を見直し、今の経営環境に合わせる必要があります」

時代に即したDX戦略とは何か。広井氏はDXの「本来の目的」に立ち返ればいいと話す。

「DXはともすると環境やステークホルダーに配慮した持続的な経営の手段として使われたり、従業員のリスキリングといった方面に分散したりした時代がありました。しかし、DXの本来の目的は顧客、株主、従業員、取引先という4つのステークホルダーの体験を向上させることです」

指針にすべきは経済産業省の「DXレポート」に示されるDXの3つの段階、すなわち部門内の作業効率化を実現するデジタイゼーション、部門間のプロセスを連携させるデジタライゼーション、企業全体の文化変革と価値創造を実現するDXを進めることだ。

「一時期は3つの段階を無視していきなりDXに着手し、ショーケースを作ろうとする企業が多く存在しました。しかし、社内のデータやプロセスが整っていない状況でこうしたプロジェクトを動かしても、孤立したビジネスアプリを作って終了するだけのものが多く、DXとしては失敗に終わっています」

スモールスタートを目指そうにも、ベースが整わない状況で単発の事例を作っても全社に拡大させることは難しい。こうした苦い経験を経て、もう一度デジタイゼーションから順に取り組む企業が増えている。

JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)が国内上場企業を対象に実施した「企業IT動向調査報告書2025」では、過去5年間で紙のデジタル化やコミュニケーションツールの導入といったデジタイゼーション、業務プロセス改善のデジタライゼーションの効果を感じている企業は約4割にとどまっている。

「このような現場主導のDXは現実的なアプローチではありますが、そこがDXのゴールではないことに注意しなければいけません」

「変革けん引型」のIT部門に生まれ変わる

続いて広井氏は、過去30年間の歴史の中でIT部門が置かれていた「不遇の時代」について語った。1990年代のITのダウンサイジングによって、社内の全部門にサイロ型のITシステムが乱立してIT部門の統制がかけられなくなったことが始まりだった。2000年代に入ると、大企業のIT部門の役割はERPの導入とコストダウンの2つに分かれた。広井氏はコストダウンに奔走したという。

2010年代には企業の業績が回復し、IT投資の意欲も回復した。しかし投資の主役はバックオフィスのIT部門ではなく、IT商品やサービスの開発・運用に関わる部門だった。ここまでがIT部門不遇の時代だったと広井氏は話す。それが2020年代に入ると状況が変わってきた。

「企画を担うのはDX部門ですが、実際のシステムを作る実装力を持っているのはIT部門です。そのため、DX部門とIT部門を統合し、実行力を伴った組織として再編する企業が増えています。ようやくIT部門が復権するチャンスが来ているのです」

前述のJUASの調査でも、「DXが進んでいる」と答えた企業の約7割がDX部門とIT部門を統合しているという結果が出ている。このことからも、IT部門の重要性に着目する企業がDXを成功させていることが分かる。

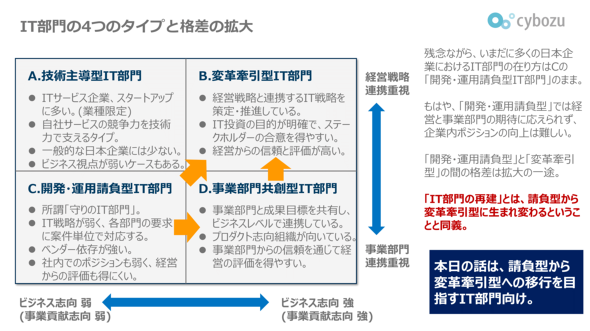

しかし、全てのIT部門がDXで成果を出せるわけではないという。広井氏はIT部門を4つのタイプ「技術主導型」「「変革けん引型」「開発・運用請負型」「事業部門共創型」に分けて説明した。

技術主導型は自社サービスを技術で支えるタイプのIT部門だ。開発・運用請負型は社内の各部門の要求を受けて動くスタンスで、ビジネス志向を強めると事業部門共創型になる。変革けん引型は経営戦略と連携してIT戦略を策定・推進するIT部門だ。これらは経営戦略との連携を重視する度合い、ビジネス志向の強さという2軸でプロットできる。

4タイプのうちDXをリードできるのは変革けん引型だ。同タイプは経営戦略とIT戦略を連携させる意識があり、かつ事業貢献の手段としてITを位置付けている。だが、日本企業全体で見ると変革けん引型のIT部門は少なく、多くは開発・運用請負型にとどまっており格差が広がっているという。

「開発・運用請負型のIT部門は戦略を持たず、各部門の要求を個別に受けて、都度対応する部門と言えます。これでは社内のポジションは高まりません」

変革けん引型のIT部門は社内コミュニケーションの仕方も違うという。

「経営層や非IT部門と会話する際、経営戦略をインタフェースとして利用します。個別の開発案件を戦略のストーリーに組み込んだ形で説明するため、相手は全体像が見えて理解しやすいのです。対して開発・運用請負型は個別の案件を発生ベースで語ってしまうため、ステークホルダーは個々の案件が何のためのものか分からずイライラしてしまいます」

誰が見ても分かるIT戦略マップを作る

変革けん引型として社内で認められるためには、経営戦略と連携したIT戦略を策定して社内に展開する必要がある。IT戦略は、経営戦略を達成するための事業戦略にひも付いていなければいけない。事業戦略と実際のビジネス施策、IT戦略がどうつながっているのかを図示したものがIT戦略マップだ。

「IT戦略はIT部門だけでは作れません。経営層や部門長クラスと対話を重ねる必要があります。関係者全員が一目で分かるマップを作り、IT戦略やIT施策の位置付けを確立することが重要です」

IT戦略はどのように作ればいいのか。広井氏は「アプリケーション戦略」「組織構造改革」「アーキテクチャ設計、ITコスト」「IT部門業務の透明化」の4つに取り組むことが大切だと話す。

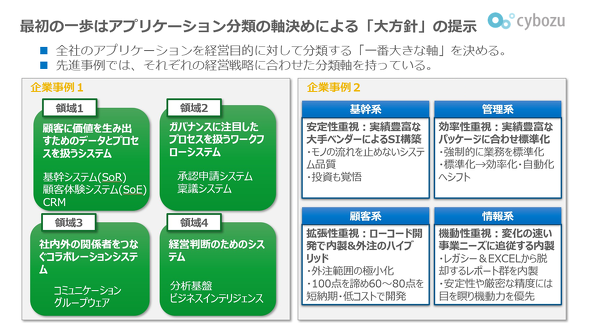

アプリケーション戦略は、社内で動いているアプリケーションやシステムを経営目的別に分類し、投資の優先順位を提示することだ。広井氏は2つの企業を例として説明した。

「この2社(下図)はいずれも社内のアプリケーションを4領域に分類しています。各領域で何をどのような方針で開発するのか、例えば『ここはスピード優先』『ここだけはコストや社内の抵抗に遭っても進める』など、経営層と握っておくことが重要です。私の経験上、優れたIT部門は必ずこの分類を持っています」

分類の軸はさまざまあるが、昨今の状況に即すと「標準化と差別化」「全体最適と部分最適」「IT部門主管かユーザー部門主管か」の3つは多くの企業が経営課題として直面しているテーマだ。加えて、業務機能ベースの分類があれば社内のコミュニケーションの土台になるという。

Gartnerが提唱するフレームワーク「TGR」(Transform、Grow、Run)による分類も効果的だ。Tは次世代の競争優位のための実験、Gは既存事業の成長のための業務システム、Rは業務を安全に運営するための守りのシステムを指す。これらを自社のバリューチェーンに当てはめれば、どこが競争領域でどこが差別化要素なのかを議論するベースになる。

「アプリケーションやITシステムが有するビジネス上の価値、システム上の価値などを評価し、投資を増やすのか、縮小するのか、あるいは廃棄するのかを決めるとよいでしょう。声が大きい部門の意見だけが通ることがないよう、客観的な判断基準を設ける必要があります」

アーキテクチャの設計では組織とのバランスを考えなければならない。

「ITの歴史は集中と分散を繰り返してきました。今、技術的に『Fit to Standard』が注目されていますが、トップダウンで標準ツールを強制するだけが正解ではありません」

現に米国では、市民開発が盛んに行われている。一方の日本では、部分最適でシステムを改修してきたことによるサイロ化が批判の対象になっている。現場主導で発展する日本企業のスタイルが変わらないのであれば、サイロをどうコントロールするかを考えるべきだと広井氏は言う。

アーキテクチャを考える際に重要になるのが、IT開発の「プロダクト志向」への変革だ。これまではユーザー部門が特定の機能やツールの開発をプロジェクト単位でIT部門に依頼してきた。それを、例えば「営業支援」「人事改革」という経営問題の単位(プロダクト)で開発チームを作り、構築と改善を繰り返すスタイルに変える。

「プロジェクトごとの開発は、事業部門の成果とIT部門の評価が分断していました。それをプロダクト単位に変えることで、事業のKPIや顧客満足度といった評価軸がIT部門にも及びます。これが請負体質から脱却する力になるのです」

従来、企業のITアーキテクチャはIT部門主導の基幹システムと、事業部門主導の市民開発アプリケーションの2層だった。その間にプロダクト層を挟むことで、経営課題に俊敏に応える開発体制をつくることが可能になる。また、市民開発のアプリケーションをプロダクトに昇格させ、IT部門が関与することで属人化を廃し、統制をかけられる。

こうした取り組みによって、IT部門は変革けん引型に変わるべきだというのが広井氏の主張だ。

「IT部門は経営層、事業部門と目線をそろえる必要があります。そのために目的と行動、成果指標を他部門と共通にするのです。加えて、経営戦略を実現するため、組織とアーキテクチャを一体で捉えるプロダクト型の開発体制を検討してはいかがでしょうか」

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2025年8月27日

サイボウズの広井邦彦氏(エンタープライズ事業本部 エンタープライズプロモーション部 CIOマーケティングチーム シニアコンサルタント)

サイボウズの広井邦彦氏(エンタープライズ事業本部 エンタープライズプロモーション部 CIOマーケティングチーム シニアコンサルタント)