ANA機胴体着陸事故とハインリッヒの法則に学ぶ:わが社のビジネス継続性を確立する!(2/2 ページ)

BCPの立案、策定、運用においては、常に2つの状態を認識しておく必要がある。インシデント時は当然ながら復旧までの時間を最小限に抑えることが重要だが、一方で平常時にも、インシデント発生のリスクを最小限に抑える運用が求められ、かつインシデントの発生が防げなかった場合に備えて事前の準備が欠かせない。たとえて言うなら、平常時は堤防などの設備を整えて洪水の発生を抑えるよう努めると同時に、洪水が発生したインシデント時に備えてハザードマップや避難計画を整備しておくようなものだ。

防災・減災の工夫も欠かせない

業務停止につながるインシデントの原因は、企業の内外に存在する。

内部の原因、つまり自社でコントロールできる範囲のインシデントについては、発生確率を減らすことが可能なはず。そのためには、トラブルの情報を集め、小さな障害の内容を元により大きな障害の発生を予見していくことが大切だ。

3月13日に高知空港で胴体着陸を行ったボンバルディア機に関しては、事故や重大インシデントこそ少ないものの、近年になってマイナートラブルが多発していることが知られていた。こうした小さなトラブルは、しかし見過ごせない情報なのだ。

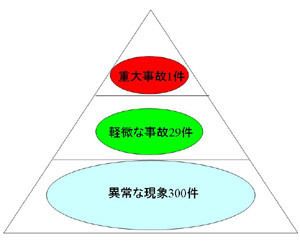

労働災害における経験則として知られる「ハインリッヒの法則」では、1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在するとされている。この法則に従えば、むしろ、過去のマイナートラブルは「たまたま他の代替手段が役立って事故には至らなかっただけ」と考えるべきであり、小さなトラブルだからこそ詳細に原因を突き止め、改善していくことが重要だと言える。当然、この考え方はシステム運用にも適用できるし、工場などにおいても同様だ。

ハインリッヒの法則は、しばしばピラミッド型の図として説明される。同じような原因であっても、多くの場合は被害がなく、見過ごされやすい。しかし、ときに軽微な被害を生じたり、まれに重大な事故につながる可能性もある。

一方、発生そのものを予防できない災害に対し、防災関係者の間では近年「減災」という言葉が使われるようになってきた。これは、災害が発生した際に被害を食い止めるための取り組みを示す。例えば、地震を予防することはできないが、建物の耐震性を向上させるなどの工夫で被害を減らすことができる。津波なら、防潮堤を設置したり、適切な避難行動によってやはり被害を減らせる。

こうした減災の取り組みを企業や情報システムに当てはめて考えれば、ビルの耐震補強、サーバー室の免震床導入などに相当するだろう。従業員の避難計画や非常食・飲料の準備なども減災の取り組みだ。先に触れた通り、従業員が災害を身近に感じ、常に意識していられるようにする心理的な工夫も、減災に繋がるものである。航空機の乗務員は、機体のトラブルに対処する訓練を受けている。今回のケースでは、その成果が発揮された結果、スムースな胴体着陸に成功し、惨事を免れることができたといえるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.