日本とシリコンバレーの“根本的な違い” 革新的なAIプロダクトはどのように生まれるか:STech I Forum 2025

AI分野への投資が過去最高を記録し、企業の「稼ぐ構造」が変わりつつある。カーネギー国際平和財団の櫛田健児氏は「今は平常時ではない」と警鐘を鳴らす。日本企業が陥りがちな罠を避け、AI時代を生き抜く戦略の本質とは何か。

双日テックイノベーションは2025年10月21日、年次イベント「STech I Forum 2025」を開催した。「シリコンバレーに学ぶAI事業戦略の本質 〜企業の“稼ぐ構造”はこう変わる〜」と題したセッションではカーネギー国際平和財団の櫛田健児氏(シニアフェロー)と、Sojitz Tech-Innovation USAの新田学氏(President)が登壇し、シリコンバレーの最新事業戦略が語られた。

部分最適化では大きな価値は生まれない

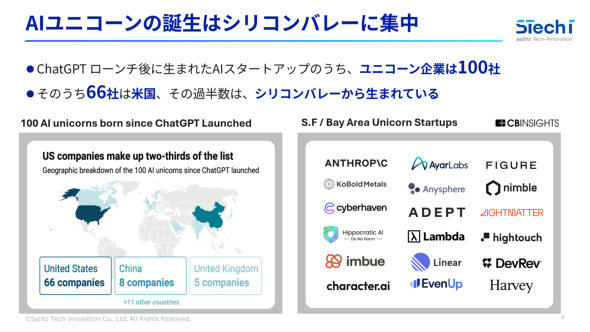

セッションの冒頭、モデレーターを務める双日テックイノベーションの榎本瑞樹氏(ブランドマーケティング推進室長)がAI分野の投資トレンドを紹介した。世界における2024年のAIスタートアップ投資は1004億ドル(約15兆円)で過去最高を記録。「ChatGPT」の登場以降に誕生したAIユニコーン(評価額1500億円以上で事業として成立している企業)は約100社に達し、その内66社は米国、さらにその過半数(38社)がシリコンバレーに集中している。

櫛田氏は現地の熱気を、「AI開発に関わる人材が集積され、驚くべき進化が毎日のように起きている」と表現。これを受けて新田氏も「従来のSaaSスタートアップと比べて、利益の上げ方もビジネスモデルも変わっている。単なる投資増加ではなく、本質的な転換」と述べた。

では、このAI時代とどう向き合うべきか。櫛田氏はイーロン・マスク氏が立ち上げた航空宇宙メーカーSpace Exploration Technologies(通称、SpaceX)を例に、「部分最適化だけでは大きな価値は創れない」という大原則を提示した。

同社は2011年に再利用可能ロケットを完成後、2024年は138発の打ち上げに全て成功。このロケットは既存製造方法の最適化ではなく、使い捨て前提の「ラプター1」から再利用前提の「ラプター3」にエンジン設計を根本から変えた。これによってパーツの数が大幅に減り、軽量化を実現している。

「日本企業の大きな強みは部分最適化だ。それでは永遠にラプター3(のようなプロダクトの開発)にはたどり着かない。平常時には部分最適化が強いが、今は平常時ではない。世界経済の不確実性、AIの急速な進化という環境下では、なおさらこの問い直しが重要だ」(櫛田氏)

もう一つの大原則は、「大転換期を事前に予測するのは難しい」だ。1900年のニューヨーク5番街は馬車で埋め尽くされ、自動車はわずか1台。その13年後の1913年には自動車と馬車の数が逆転した。当時の有識者たちも自動車普及を予想できなかったのだ。

重要なのは、この転換を体験するユーザーの存在だ。1950年代後半、航空会社はIBM計算機を単なる計算用途だけでなく予約管理やダイナミックプライシングに活用した。プロバイダーだけでなく、ユーザーがビジネスモデルを根本的に変えた例だ。

現在も、Teslaの「オートパイロット」(運転支援機能)から、Waymoの完全自動運転まで、さまざまなレベルのAI実装が広がっている。これらはまさにユーザーが技術を活用し、その価値を実証してきた結果だ。シリコンバレーでは物価高や関税の影響で、トヨタ自動車の「カローラ」より安くTeslaの自動車をリースできる状況もあり、AIが実装された自動車を多くの人が体験している。

AI革命の本質は顧客の“ペインポイント”理解にある

多くのメディアがAIで「何ができるか」にフォーカスする一方、櫛田氏が強調したのは、「誰がどのようなデータを使って何をするのか」という問いこそが革命を推進するという点だ。つまり、技術ではなく、顧客のペインポイント(ユーザーが対価を払ってでも解決したいと感じている悩み)の理解が新規事業開発の起点となるべき、ということである。

価値観が変わる前の人に市場調査しても、変わった後の価値は決して見えてこない。例えばスマートフォンの登場前、メーカーはユーザー調査を踏まえ「若者は着メロがないと駄目」と判断していた。しかし結果は、着メロを持たないスマートフォンが市場を席巻した。つまり価値観の転換は事前のユーザー調査では把握できない。

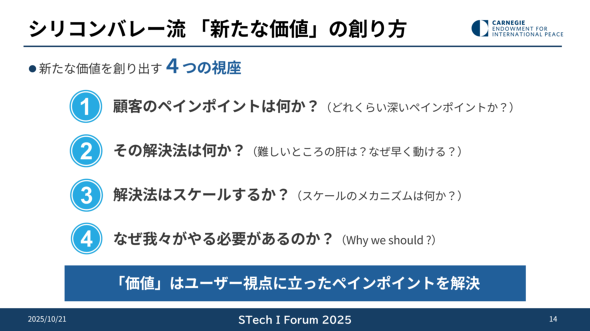

シリコンバレー流の「新たな価値の作り方」には4つの要素がある。第1に顧客のペインポイントが何かを見定め、その深度を測定すること。ペインポイントとは顧客の困りごとや課題を指す。身近な例として、高齢者の移動の困難さなどが挙げられる。実生活での具体的な困難を把握することが、真のペインポイント理解につながる。

第2に解決策の難易度を検討すること。技術的に難しいのか、それとも既存技術の組み合わせで良いのか。どうすれば最も早く到達できるのかを問う。第3にビジネスがスケールするかどうか問うこと。スケールできなければ事業として成り立たない。第4に「なぜ自分たちがやるのか」、つまり熱量の有無だ。義務感でやるのか、それとも使命感を持っているのか。この違いが成功と失敗を分ける。

ペインポイント理解には深度が必須だ。顧客に「今何に困っていますか」と聞いても真の困り事は表面化しない。なぜなら人は、自分の価値観の中でしか困り事を言語化できないからである。

そこでシリコンバレーの先進企業たちは、多くの仮説を立てて試行し、実際の事例に触れることで、従来は見えなかったペインポイントを発見する。つまり、体験と実装を通じてはじめて、真の困り事と解決策が見える。Teslaの自動車に乗ってみて初めて「このレベルなら信頼できる」という感覚が生まれ、その後「人間の運転より良い」という価値観へシフトする。この感覚のシフトは、事前の市場調査では決して見つけられないという。

両利きの経営を「シオマネキ」で考える

新規事業を進める際、既存事業との関係構築も重要である。櫛田氏は「両利きの経営」を片方のハサミが大きい蟹「シオマネキ」に例えた。

大企業は強い大きなハサミ(主力事業)を持つが、先行きが不透明な現代では、これだけでは生存が危ぶまれる。小さいハサミ(新規事業)も育てて、バランスの取れた蟹になる必要がある。小さなハサミは失われることもあるので、何度も生やし続ける発想が求められる。

櫛田氏は、新規事業開発で日本企業が陥りやすいワーストプラクティスを5つ挙げた。

第1に新規事業のビジョン不在。スローガン的な掲げ方ではなく、高解像度の目標が必要だ。第2に組織内での孤立。主力事業から新規事業にリソースが充分に分け与えられず、“出島”が“孤島”化するケースは多いという。第3に既存事業KPIの押し付け。第4にトップのコミットメント不足。第5に機会損失の測定不足。新規事業がうまくいかなかった場合は厳しく評価される一方で、やらなかった場合のディスラプション被害は測定されない。この非対称性が日本産業の衰退を招いてきたという指摘は重い。

体験と人材育成にシリコンバレー活用を

では日本企業は、どのようにして新規事業を進めるべきか。櫛田氏はその一つの手段として、シリコンバレーでの直接的な体験と人材育成の重要性を挙げた。

人材育成の観点では、中堅層やエース級人材をシリコンバレーに派遣し、実際にWaymoに乗る、Teslaのオートパイロットを体験するといった直接的な体験が不可欠だという。カーネギー国際平和財団での研修も同様に、ペインポイントを理解する思考法を学ぶ貴重な機会となる。こうした体験を通じて、日本国内では得られない感覚的な理解が生まれる。

同時に経営トップ層の体験も欠かせないと同氏は指摘する。忙しい経営幹部であっても、最新の技術を体験することでマインドセットが大きく変わる。この感覚シフトが、トップの新規事業への理解と支援を加速させる。

新田氏はSojitz Tech-Innovation USAと双日テックイノベーション、太陽生命とのコラボレーションを事例に挙げ、海外の最新トレンドを日本に発信する「ピッチャー」と、それを日本で受け取って事業に落とし込む「キャッチャー」の関係を構築することで、スムーズな新規事業立ち上げが実現したという。

最後に櫛田氏は「できるよ感、ワクワク感、部分最適化ではない思考転換、がシリコンバレーから学ぶべき点」とし、講演を締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Microsoft 365 Copilot、ついに“エージェント化” ExcelやWordで複雑なタスクを段階的に処理する新機能

Microsoft 365 Copilot、ついに“エージェント化” ExcelやWordで複雑なタスクを段階的に処理する新機能

Microsoftは、Microsoft 365 Copilotの新機能「Agent Mode」と「Office Agent」を発表した。ExcelやWordなどのOfficeアプリでAIと対話的に協働し、複雑な業務を段階的に処理・完成できる。 “AIエージェントの次”のトレンドは何か Gartnerが描く未来志向型インフラのハイプ・サイクル

“AIエージェントの次”のトレンドは何か Gartnerが描く未来志向型インフラのハイプ・サイクル

Gartnerは、日本の未来志向型インフラ・テクノロジーに関するハイプ・サイクルを発表した。AIエージェントや完全自動化など9項目を新たに加え、2030年を目標とした産業変革の指針を提示している。 生成AI、進化の鍵を握る「長期思考」 Sakana AIが挑む“人間のように試行錯誤するAI”への道筋

生成AI、進化の鍵を握る「長期思考」 Sakana AIが挑む“人間のように試行錯誤するAI”への道筋

AIの進化は目覚ましく、その活用は日々広がっている。しかし、現在のAIにはまだ苦手な分野がある。それは数週間といった「長期間の思考」を要する複雑なタスクだ。この難題にAI研究の最前線はどう挑んでいるのか。Sakana AIの秋葉拓哉氏に話を聞いた。