防災無線が地デジに 地域の災害情報が変わる:小寺信良のIT大作戦(2/2 ページ)

夕方になると流れてくる「夕焼け小焼け」などの放送。これは無線システムで構築されている。これが変わりつつあるという話。

これまでの防災無線は、音声での情報伝達であった。放送を聞いたことがある人はお分かりだと思うが、地域内に立てられたスピーカーから流れる音声は、距離によってディレイが発生し、エコーのように聞こえる場合がある。それを見越して、かなり間を開けながらゆっくり喋るので、細かい情報はとても伝えられない。また台風のような自然災害の場合は、激しい風雨の音がうるさくて、防災無線の音声がかき消されることも多い。

それが各家庭にダイレクトに放送されるというのは、意義が大きい。ただ、実際に受信器を各家庭に配付するかどうかは、自治体の予算次第である。配るならいっぺんに配らないと不公平だろうし、最初は希望世帯から、という話になるのかもしれない。

また現状のサイズでは、大きすぎるという批判も出るだろう。この受信器には、避難者の位置特定ができるようにBluetoothも搭載されているが、これを持って逃げろと言われても、他に持っていくものがあるだろうという気がする。やはりスマートフォン程度のサイズになるか、スマートフォンに機能が内蔵されるようになるのが理想だ。

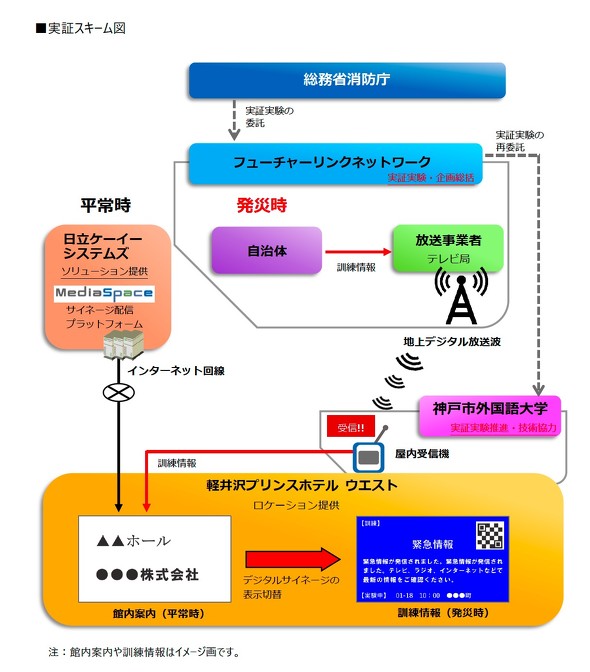

この端末が家庭に配付されることで終わりではない。公共施設用には別のタイプの専用受信器が常設されるだろうし、制御信号を受けて避難場所の解錠や照明点灯をおこなうために、館内制御系と接続することも想定されている。

加えて、公共施設内にあるデジタルサイネージも、この放送を受けて自動的に緊急情報の表示に切り替わるといったシステムも検討されており、そこにQRコードを表示することで、それを見た人はスマホで最新の緊急情報をネット経由で見に行く、といった流れが想定されている。

現在日本各地は新型コロナ対策で手一杯なところもあるが、自然災害も以前に比べると大型化し、被害が大きくなってきているように思える。それは気候変動、地殻変動という地球規模の問題もさることながら、昭和時代に整えられた道路や橋、トンネルといったインフラがもう限界にきていることもあるだろう。加えて北朝鮮やロシアとの外交危機など、不安の種は尽きない。

このシステムには「Jアラート」との接続も検討されている。また既存の地域災害情報共有システムである「Lアラート」とも連動するだろう。複数のアラートがいっぺんに届いてしまうと混乱することにもなりかねないため、一定の交通整理が必要になる。だが災害時にはどのインフラが不通になるかわからないため、情報が入ってくる経路は複数あったほうがよい。

防災無線の屋外スピーカーは今後も残るとみられるが、「夕焼け小焼け」が伝送されてくるルートは、大きく変わるかもしれない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

家庭用プリンタの世界がなかなかの荒れ具合な件

家庭用プリンタの世界がなかなかの荒れ具合な件

今、家庭用プリンタを買おうとするとちょっと大変かもしれない。 持続時間2倍・外部電源でガン冷え 「REON POCKET 3」を試して分かったその進化っぷり

持続時間2倍・外部電源でガン冷え 「REON POCKET 3」を試して分かったその進化っぷり

「着るエアコン」ことソニーの「REON POCKET 3」。3世代目になってどう変わったのか、試してみた。 シンセサイザー“自作”を始めてみました 「ケースがない」「ないなら印刷すればいいじゃない」

シンセサイザー“自作”を始めてみました 「ケースがない」「ないなら印刷すればいいじゃない」

ユーロラックというシンセサイザーの規格。これが新たな沼となった。沼にズボズボ入っていくのを助けてくれるのが3Dプリンタである。