チップセットの誕生と隆盛、そして消滅へ:“PC”あるいは“Personal Computer”と呼ばれるもの、その変遷を辿る(2/5 ページ)

PCの源流から辿っていく連載の第21回は、チップセットが生まれ、消滅に至る流れを解説する。

チップセットの南北問題

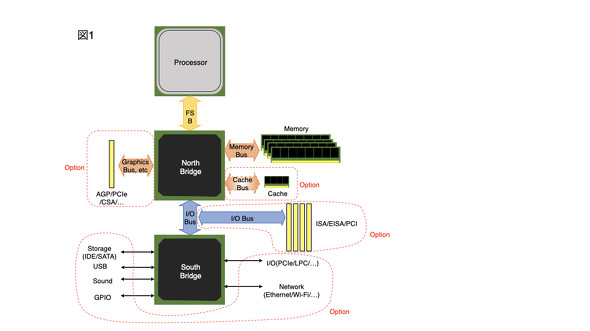

この普及に合わせて、チップセットそのものも機能が集約されていくことになる。2000年代に入っての典型的な内部構成は図1のようなスタイルである。

まずCPUはFSB(Front Side Bus)と呼ばれる専用のバス(以前はProcessor Busなどとも称したが、要するにCPUから出るもので、ここの仕様はCPUメーカーが独自に定める)で、North Bridgeと呼ばれる最初のチップセットにつながる。

なぜNorth Bridgeか? というと、この図では上側が北、下側が南と見るわけだ。そのNorth Bridgeの下にSouth Bridgeというもう1つのチップがつながる形になる。

さて、North BridgeはFSBでCPUとつながり、高速な周辺機器の管理を行うことになる。具体的に言えばメモリの接続や、初期にはキャッシュの接続もサポートしていたし、他にもグラフィックスとかネットワークなどの管理もこのNorth Bridgeの担当範囲とされた。

一方でSouth Bridgeはもっと低速なI/Oを接続する目的で用意された。「だったら両方まとめて1つで良いじゃないか?」と思われるかもしれないが、2つの理由でこれを分離する方が賢明と判断された。

1つは扱う電圧の問題である。一般論になるが、デジタル半導体を高速化するための一番早道の方法は製造プロセスを微細化することである。90nmあたりで一応壁にぶつかったとはいえ、最初期の8088(3μmプロセスのNMOSで、動作周波数は最大8MHz)からPentium(0.25μmのTillamookは最大300MHz駆動に達した)まで、20年で37.5倍もの動作周波数向上に寄与した最大の要因は製造プロセスの微細化である。

ただし製造プロセスを微細化すると、高い電圧が掛けられなくなる(掛けると壊れる)という問題が出てくる。それもあって、プロセスを微細化する場合、同時に動作電圧も下がる方向になっていた。実際8088は電源電圧も信号電圧も5Vなのが、300MHz駆動のPentiumはコア電圧2.0V、信号電圧2.5Vまで下がっている。North Bridgeもやはり高速な周辺回路を扱う関係で、それなりに微細化したプロセスを利用して製造されるので、信号電圧も比較的低めである。

ところが低速な周辺機器の場合、3.3Vや5Vといった相対的に高い信号電圧が必要になるものが多い。かつてはこれでも低電圧だった(昔の固定電話は-48Vが掛かっていたことを考えれば十分低電圧の範囲である)わけだが、CPUの高速化に伴い高電圧扱いになってしまった。

そこで、こうした高い信号電圧が必要な遅い周辺回路の接続は別チップにして、そこは耐電圧の高いプロセス(=微細化が進んでいないプロセス)を使って製造した方が便利、というものだ。

もう1つは、柔軟性を高めるためである。プロセッサの構造が新しい世代に変わる(例えばPentium→Pentium IIとか)と、North Bridgeは当然それに合わせて変更の必要があるが、必ずしも周辺回路まで全部新しくする必要はない。

あるいはメモリの種別が変わる(SDRAM→DDR SDRAMとか、DDR SDRAM→DDR2 SDRAMとか)場合も、North Bridgeはそれに合わせて変更の必要はあるが、South Bridgeは別に一緒に更新する必要はない。

これは主にマザーボードメーカーにとっては非常に都合の良い仕組みである。サーバ向けほどではないにしても、South Bridgeの機能まで毎回更新されると、そのたびに動作検証をやり直す必要がある。South Bridgeが共通なら検証はNorth Bridgeだけで済む。またチップセットメーカーについても、複数のアーキテクチャ向けの対応が簡単にできることになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.