病む→ネットでネガティブな内容を見たくなる→精神状態が悪化→また見たくなる……のループ 英UCLなどが研究報告:Innovative Tech

英UCLなどに所属する研究者らは、インターネット上での情報探索行動とメンタルヘルスの関係について調査した研究報告を発表した。

Innovative Tech:

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

英UCLなどに所属する研究者らが発表した論文「Web-browsing patterns reflect and shape mood and mental health」は、インターネット上での情報探索行動とメンタルヘルスの関係について調査した研究報告である。

現代人は1日平均6.5時間をオンラインで過ごしており、その大部分を能動的な情報探索に費やしている。この研究では、人々が閲覧するWebページの感情的な特性が精神状態を反映し、同時にそれを形作っているという仮説を検証するため、4つの実験(参加者数1145人)を実施した。

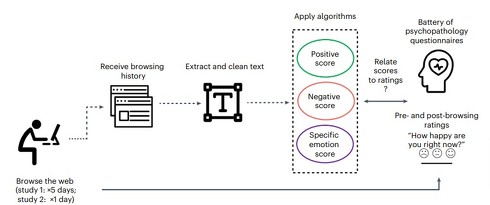

第1の研究では、287人の参加者に5日間毎日20分間、第2の研究では447人に30分間のWeb閲覧を依頼し、その閲覧履歴を詳細に分析した。研究チームはAI(自然言語処理技術)を用いて、各Webページのテキスト内容のポジティブ性とネガティブ性を数値化した。

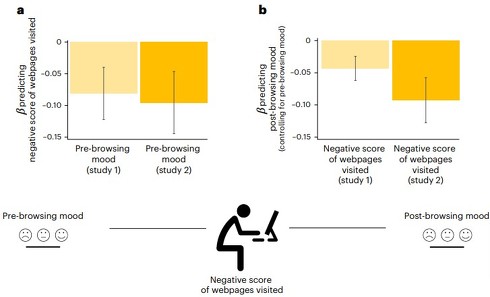

分析の結果、ネガティブな内容のWebページを多く閲覧する人ほど、不安やうつ、社会的引きこもり、強迫的行動といった精神症状が強いことが明らかになった。さらに、気分の状態と閲覧行動には双方向の関係があることも判明した。すなわち、気分が悪いときにはよりネガティブな内容を閲覧する傾向があり、そうした閲覧は更に気分を悪化させるという悪循環が存在することを示した。

この因果関係をより明確にするため、第3の研究では102人の参加者を2つのグループに分け、一方にはネガティブな内容のWebページ、もう一方には中立的な内容のページを閲覧させる実験を行った。

その結果、ネガティブな内容を閲覧したグループは有意に気分が悪化し、その後の自由閲覧時間においても、よりネガティブな内容のページを選択する傾向が強まることを確認した。

これらの知見を踏まえ、第4の研究では予防的介入の可能性を探った。検索結果にそのページの感情的影響を示すラベル(「気分が良くなる」から「気分が悪くなる」までの3段階のスケール)を付加することで、閲覧行動が変化するかを検証した。その結果、ラベルが提示されたグループはネガティブな内容の閲覧が顕著に減少し、それに伴って気分も改善されることを示した。

この研究結果は、オンラインでの情報探索行動と精神状態が相互に影響し合う「フィードバックループ」を形成していることを実証的に示した点である。特に注目すべきは、このループが精神的健康の悪化を加速させる可能性があるという点と、適切な介入によってその循環を断ち切れる可能性を示した点である。

Source and Image Credits: Kelly, C.A., Sharot, T. Web-browsing patterns reflect and shape mood and mental health. Nat Hum Behav(2024). https://doi.org/10.1038/s41562-024-02065-6

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「Xのアルゴリズム」は数日であなたの政治的意見を変えられる――米スタンフォード大が1000人以上で検証

「Xのアルゴリズム」は数日であなたの政治的意見を変えられる――米スタンフォード大が1000人以上で検証

米スタンフォード大学などに所属する研究者らは、ソーシャルメディアのアルゴリズムが、数日で人々の政治的な見方を変えうることが明らかになった研究報告を発表した。 “歩くスピードが遅い人”は寿命が短い傾向 やせ型なら最大20年低く 47万人以上で検証、英国チームが19年に発表

“歩くスピードが遅い人”は寿命が短い傾向 やせ型なら最大20年低く 47万人以上で検証、英国チームが19年に発表

英レスター大学などに所属する研究者らは2019年、身体能力と肥満度が平均寿命にどのように影響するのかを詳しく調査した研究報告を発表した。 「1日に多めの水を飲むと健康に」は本当?――体重減量、頭痛軽減、糖尿制御など水分摂取量と健康の関係を徹底分析

「1日に多めの水を飲むと健康に」は本当?――体重減量、頭痛軽減、糖尿制御など水分摂取量と健康の関係を徹底分析

米カリフォルニア大学サンフランシスコ校などに所属する研究者らは、水分摂取量の変化が健康に与える影響について調査した研究報告を発表した。 “鼻をほじる”と認知症になりやすい? オーストラリアの研究者が23年に研究発表 指に付いた細菌が嗅覚系から脳に侵入

“鼻をほじる”と認知症になりやすい? オーストラリアの研究者が23年に研究発表 指に付いた細菌が嗅覚系から脳に侵入

オーストラリアのウェスタンシドニー大学などに所属する研究者らが2023年に、アルツハイマー病(AD)の発症メカニズムに関する新たな仮説を発表した。 「第一子は兄弟姉妹よりもIQが高い」――“出生順位”による知能や性格の違いを分析 ドイツチームが2015年に発表

「第一子は兄弟姉妹よりもIQが高い」――“出生順位”による知能や性格の違いを分析 ドイツチームが2015年に発表

ドイツのライプツィヒ大学などに所属する研究者らは2015年、出生順位による知能や性格の違いを調査した研究報告を発表した。