“けもみみ”を触られる感覚を人間は得られるか? 慶大と東大がVRで検証 バーチャルナイフで切る実験も:Innovative Tech

慶應義塾大学と東京大学に所属する研究者らは、髪の毛を介した触覚フィードバック装置とアバターの猫耳を連動させることで、人間が持ち得ない猫耳に対する身体所有感が得られるのかを調査した研究報告を発表した。

Innovative Tech:

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

慶應義塾大学と東京大学に所属する研究者らが発表した論文「Necomimi Illusion: アバターの猫耳と連動する毛髪を通じた触覚フィードバックによる所有感生成」は、髪の毛を介した触覚フィードバック装置とアバターの猫耳を連動させることで、人間が持ち得ない猫耳に対する身体所有感が得られるのかを調査した研究報告だ。

バーチャルリアリティー(VR)プラットフォームにおいて、動物の耳をモチーフとしたアバターが広く利用されている。特に「獣耳」(けもみみ)と呼ばれる動物の耳を持った人型キャラクターは人気が高く、ソーシャルVRプラットフォームの調査によれば、最もよく使われるアバターの種別として「亜人間」(動物の耳や尻尾、羽が生えている人間型アバター)が全体の47%を占めている。

しかし、人間が生まれつき持たない猫耳のような身体部位に対して所有感(自分の身体の一部であるという感覚)を持てるかどうかは明らかになっていない。そこで研究チームはこの課題に取り組むため「Necomimi Illusion」と名付けた研究を行った。

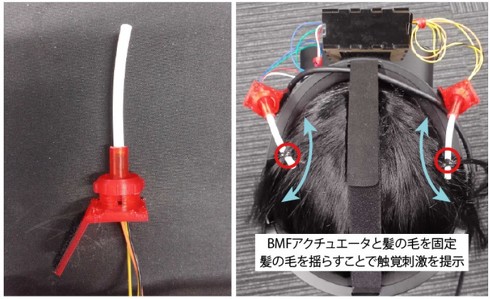

猫耳に対する所有感を生起させるために、形状記憶合金の一種であるバイオメタルファイバー(BMF)を活用したソフトアクチュエータを開発し、頭部への触覚刺激提示デバイスを提案した。

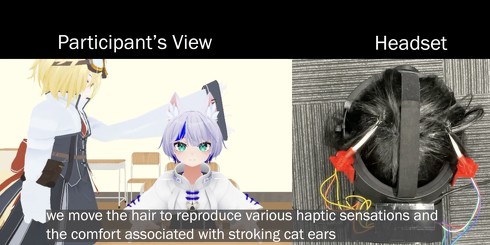

このデバイスは、シリコンゴム製チューブの両端にBMFを通し、温度変化によってBMFが収縮してチューブが湾曲する仕組み。このアクチュエータはヘッドマウントディスプレイ(HMD)に取り付け、アクチュエータの上部と参加者の髪の毛を固定する。これにより、アクチュエータが動くと髪の毛を介して触覚刺激が頭部に伝わる構造だ。

実験では、20人の参加者がVR空間内で猫耳アバターに変身し、別のアバターに猫耳をなでられるシナリオを体験した。実験条件は「触覚刺激あり/なし」と「猫耳の視覚的な揺れあり/なし」を組み合わせた4条件で、各参加者は全ての条件を体験した。

結果、触覚刺激あり・猫耳揺れあり条件において、猫耳の所有感に関する項目(「猫耳が自分の身体の一部だと感じた」「猫耳が自分のものであるように感じた」)、触覚の参照に関する項目(「猫耳がなでられている箇所に触覚を感じた」)と、耳の増加感に関する項目(「自分に猫耳が生えたように感じた」)などのスコアが有意に高くなった。

続いて、バーチャルナイフが参加者アバターの猫耳を切るように水平に移動する映像が提示される脅威刺激の実験を実施。その際に、頭部移動量と皮膚コンダクタンス反応(11人を対象)を測定した。皮膚コンダクタンス反応とは、人が緊張や驚き、恐怖などを感じると交感神経が活性化して微量の発汗が起こり、皮膚の電気伝導度が上昇する現象を測定することで、意識的にコントロールしにくい情動反応を客観的に評価する生理指標だ。

結果、頭部移動量については触覚刺激あり条件で有意に増加し、触覚刺激が猫耳への所有感を強め、脅威に対する回避行動を促したことを示唆している。一方、皮膚コンダクタンス反応は猫耳揺れあり条件で有意に強くなり、視覚的な猫耳の動きが情動反応に影響したことを示した。

参加者へのインタビューからは、「全部がある(触覚あり:耳揺れあり)条件が1番、自分のもの感がありました」という意見が得られた。また、猫耳の柔らかさに関して「思ったより弾力のある耳なんだなと思いました」といった猫耳の物理的特性に関するコメントも多く得られた。

動画はこちら

Source and Image Credits: 山村 浩穂, 近藤 亮太, 杉本 麻樹, Necomimi Illusion: アバターの猫耳と連動する毛髪を通じた触覚フィードバックによる所有感生成, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 2025, 30 巻, 1 号, p. 13-22

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“けもみみ”の動きと感情の関係、電通大が調査 3Dモデルの球体に耳を生やして検証

“けもみみ”の動きと感情の関係、電通大が調査 3Dモデルの球体に耳を生やして検証

電気通信大学野嶋研究室に所属する四條らの研究チームは、「獣の耳」(けもみみ)の動的姿勢とそれが与える感情を調査した研究報告を発表した。けもみみの動きによって、その動作を見ている者がどのように感じるかを調査した。 「日本の理系女子枠入試」は“差別”か? 人種を考慮した米ハーバード大の入試判例から慶大研究者が考察

「日本の理系女子枠入試」は“差別”か? 人種を考慮した米ハーバード大の入試判例から慶大研究者が考察

慶應義塾大学に所属する國武悠人さんは、米国最高裁判決を契機に人種・性別を考慮する入学選考が廃止される中、日本の大学のSTEM分野を中心に実施されている「女子枠」の問題点を示した研究を発表した。 令和のピョン吉? 光る目が愛らしい、服を引っ張り動く衣服内ロボット 慶應大が開発

令和のピョン吉? 光る目が愛らしい、服を引っ張り動く衣服内ロボット 慶應大が開発

慶應義塾大学の杉浦裕太研究室に所属する研究者らは、腹部に装着するウェアラブルロボットを使用し、衣服を介した視覚・触覚提示手法を提案する研究報告を発表した。 装着者の作り笑いを見抜く眼鏡型デバイス、慶應大やNTTが開発

装着者の作り笑いを見抜く眼鏡型デバイス、慶應大やNTTが開発

慶應義塾大学大学院理工学研究科杉本研究室とNTTコミュニケーション科学基礎研究所による研究チームは、反射型光センサーアレイを使った眼鏡型デバイスによる自然な笑顔と、作り笑顔の2種類の笑いを識別手法についての研究だ。 かなりうるさい環境でも、その人の声だけを高品質に拾う布マイク「ClothTalk」 東大と産総研などが開発

かなりうるさい環境でも、その人の声だけを高品質に拾う布マイク「ClothTalk」 東大と産総研などが開発

東京大学や産業技術総合研究所などに所属する研究者らは、騒音環境でも高品質な音声入力を実現するハンズフリーで使用可能な導電布マイクロフォンを提案した研究報告を発表した。