これからPCを導入する際に欠かせない視点 「サステナビリティー」を追求し続けるレノボの取り組みを最新モデル「Lenovo ThinkPad T14 Gen 5(AMD)」に見る(1/2 ページ)

最近、企業活動の環境配慮という観点から「サステナビリティー(持続可能性)」を求める声が高まっている。それはPCでも例外ではない。レノボ・ジャパンは、早くからPCメーカーとしてサステナビリティーの向上に取り組んでおり、最新製品でもその点に抜かりはない。ThinkPad T14 Gen 5(AMD)を例に、どのような取り組みをしているのかチェックしてみよう。

今、ビジネスシーンで使うPCを導入する際に、求められるポイントが大きく変化している。「オンライン会議が増えたから、Webカメラやマイクの性能が良くないとね」とか、「AI(人工知能)を利用するアプリが増えつつあるから、NPU(AIプロセッサ)を搭載しているといいよね」といった感じで、その変化を感じ取っている人も少なからずいると思う。

そのような中で、重要なことにも関わらず見過ごされがちな要素がある。それは「サステナビリティー(持続可能性)」だ。導入から運用、廃棄に至るまで、PCのライフサイクルにおける環境への配慮が求められる時代が訪れている。これまでとは性格の異なる要件だけに、企業によっては「分かってはいるけど、対応に困っている」と頭を抱えているところも多いだろう。

このような環境変化のまっただ中で、レノボ・ジャパンは早くからPCのサステナビリティーを向上するための取り組みを進めている。同社のノートPC「ThinkPad(シンクパッド)」の新モデルは、その最新成果が存分に盛り込まれている。

この記事では、同社の元嶋亮太氏(製品企画部マネージャー)から話を伺いつつ、最新モデルの1つ「Lenovo ThinkPad T14 Gen 5(AMD)」を題材に、同社のサステナビリティーに関する取り組みをまとめる。

温室効果ガス排出量“ネットゼロ”へのコミットメント

Lenovo Groupでは、Science Based Targets Initiative(SBTi)が定めた「ネットゼロ基準」に基づいて、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする約束(コミットメント)を表明している。

温室効果ガスは地球の表面を温める効果のある気体の総称で、地球温暖化の大きな原因の1つとなっている。人間が大量に排出するものとしては、二酸化炭素(CO2)がよく知られている。

人間が生活する上で、温室効果ガスの排出量は“ゼロ”にできない。しかし、温室効果ガスの吸収/除去する活動を行えば、排出量から差し引くことはできるはず――それが「ネットゼロ(実質ゼロ)」という考え方だ。

科学的根拠や客観性の裏付けに基づいて、Lenovoグループは温室効果ガスの排出実質ゼロを目指している。

ThinkPadシリーズにおけるサステナビリティーへのフォーカスは、ネットゼロ達成へ向けた活動の一環だ。

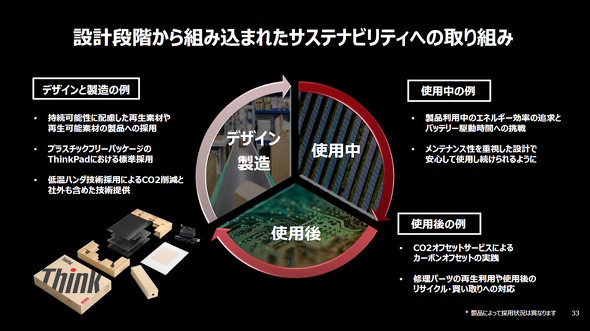

一般にサステナビリティーというと、「リサイクル素材を何%利用している」といったデザイン(設計)上の取り組みが強調されることが多い。しかし、レノボの場合は「設計」だけでなく、「製造」「使用中」「使用後」含めたPCのライフルサイクル全体に対してそれぞれ積極的にコミットすることがポイントとなる。

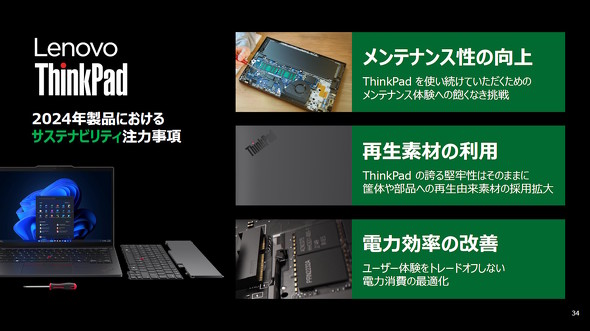

ThinkPadクオリティーを保ちつつ、リサイクル素材の採用を拡大

ThinkPad T14 Gen 5(AMD)を例に、デザインと製造面の取り組みを見ていこう。

まず、本機を含む現行のThinkPadシリーズのパッケージは、完全なプラスチックフリーを実現し、リサイクル可能な素材で作られている。言葉にすると簡単そうに見えるが、そこに至るまでには相当な苦労があったという。

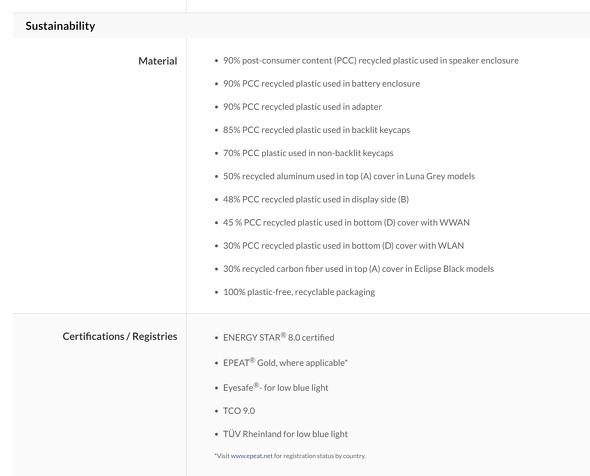

本体についても、再生素材の積極活用を進めている。本機の場合、天板(トップ)カバーと底面(ボトム)カバーには再生プラスチックを、キーボードフレームには再生マグネシウムを採用した。

さらに、キーボードのキートップ、スピーカーのエンクロージャー、バッテリーのフレームやACアダプターのボディーなどにも再生プラスチックが使われている。

元嶋氏によると、再生素材の活用には大きな課題もあるようだ。

再生素材の利用を広げる上で重要なのは、ThinkPadに期待される品質を維持することです。

一般的に、再生素材は丈夫さを確保する観点では不利です。いくら「サステナビリティーを高める」という大義名分があるとしても、それでThinkPadならではの“丈夫さ”を犠牲にするわけには行きません。ThinkPad品質を保てる再生素材が必要なのです。

ThinkPadで再生素材の採用を拡大するに当たっては、素材メーカーの協力を得つつ、しっかりと強度を確保できるように取り組んでいます。

ThinkPad T14 Gen 5(AMD)の製品情報には「サステナビリティー」という項目があり、再生素材の利用状況や環境認証の取得状況を確認できる。環境認証は「EPEAT Gold」「TCO Certified 9.0」「ENERGY STAR 8.0」を取得している

ThinkPad T14 Gen 5(AMD)の製品情報には「サステナビリティー」という項目があり、再生素材の利用状況や環境認証の取得状況を確認できる。環境認証は「EPEAT Gold」「TCO Certified 9.0」「ENERGY STAR 8.0」を取得している製造時の環境負荷を軽減できる「低温ハンダ技術」

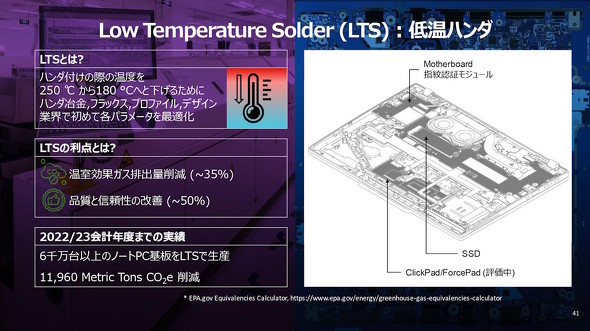

製造におけるサステナビリティー向上の取り組みとして、特筆すべきは「低温ハンダ技術(LTS)」がある。

PCのマザーボードにCPUや各種チップをくっ付ける際に使われるハンダは通常、250度程度の温度で溶ける。それに対して、レノボの低温ハンダは180度程度で溶けるようになっている。

「ハンダの溶ける温度が約70度下がることが、どうサステナビリティーにつながるの?」と、疑問を覚える人もいるだろう。元嶋氏によると、低温ハンダ技術は「ハンダを温める電力の削減」と「基板への負荷軽減」の大きく2点において環境負荷の軽減につながるという。前者は分かりやすい要素だが、元嶋氏は特に後者が重要なのだと強調する。

高温のハンダ作業は、基板や電子部品に対して高い負荷を掛けてしまう。その点、低温ハンダを使えば「実装段階での省エネルギーはもちろん、熱によって部品に掛かる負荷の軽減など、製品の品質や信頼性において差が出る」のだという。

なお、これまでに6000万台以上のノートPCの基板が低温ハンダ技術を用いて作られているとのことだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:レノボ・ジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia PC USER 編集部/掲載内容有効期限:2024年6月23日