使い倒せ、国立国会図書館デジタルコレクション

日本で唯一の“国立”図書館が保管する資料。デジタル化されている資料はインターネット上で見ることもできるし、保護期間満了資料の画像であれば誰でも自由に利用できる。国立国会図書館デジタルコレクションを使い倒そう。

国立国会図書館は、日本で唯一の国立図書館だ。

国会や行政・司法に対する情報提供のほか、広く国民に対してもさまざまなサービスが展開されている。中でも最近特に話題になることの多い「国立国会図書館デジタルコレクション」について、改めて紹介しよう。

現在約4000万点の資料を保管、デジタル化された資料は約235万点

国立国会図書館には、帝国図書館、帝国議会の貴族院・衆議院図書館から引き継いだ資料のほか、国内で発行された全ての出版物の納入が義務付けられた納本制度などにより、現在約4000万点の資料が保管されている。

年間の来館者数は東京本館、関西館、国際子ども図書館の3館合計で約68万4000人。来館閲覧点数は約216万4000点。郵送も含めた複写処理件数は約135万6000件。資料に関する問い合わせ(レファレンス)回答数は約97万8000件(2013年10月時点)と、いずれも桁外れの数字だ。

国立国会図書館にある資料は、以前は国立国会図書館へ直接足を運ばなければ見ることができなかった。また、国内で刊行された出版物を収集して後世へ残すという国立国会図書館の使命からすると、原資料をなるべく良い状態で保管しておきたい。そこで始まったのが、デジタル化事業だ。

この事業はまず古典籍資料から始まり、図書、雑誌、官報、博士論文などがデジタル化され、2014年3月時点では約235万点のデジタル化資料が提供されている。

| 資料種別 | インターネット公開 | 館内提供 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 古典籍 | 7万点 | 2万点 | 9万点 |

| 図書 | 35万点 | 55万点 | 90万点 |

| 雑誌 | 0.5万点 | 111.5万点 | 112万点 |

| 歴史的音源 | 0.1万点 | 4.8万点 | 5万点 |

| 官報 | 2万点 | − | 2万点 |

| 博士論文 | 1.5万点 | 12.5万点 | 14万点 |

| その他 | 2万点 | 1万点 | 3万点 |

| 合計 | 48万点 | 187万点 | 235万点 |

約235万点のデジタル化資料のうち、国立国会図書館のWebサイトで一般公開されている資料は、約48万点。著作権の保護期間が満了しているものと、権利処理が完了しているもの(著作権者の許諾を得ているか、文化庁長官裁定)が対象となっている。ちなみに、国立国会図書館デジタルコレクションへのインターネットからのアクセス数は、年間約3000万件(2013年度)となっている。

また、絶版などの理由で入手が困難な資料は、著作権法第31条第3項に基づき2014年1月から開始された「図書館向けデジタル化資料送信サービス(通称、図書館送信)」で公開されており、約131万点の資料が全国の図書館163館で利用できる(2014年5月14日時点)。資料別の利用(閲覧・複写)回数は月別に統計処理され、国立国会図書館のサイトで公開されている。

「国立国会図書館デジタルコレクション」とは?

国立国会図書館がデジタル化した資料は、「国立国会図書館デジタルコレクション」で検索・閲覧できる。サービス開始は2011年。キーワード検索はタイトル、著者、出版社のほか、内容記述(description)や目次などの書誌情報も対象となっている。

また、デジタル化した資料だけでなく、インターネット上の電子書籍・電子雑誌(オンライン資料)なども収録しており、これらは本文も検索対象となっている。もちろん、図書、雑誌、官報といった資料の種別や、NDC分類、出版年、公開範囲での絞り込みも可能だ。

「インターネット公開」の資料は、そのまま画像を閲覧したり、印刷(PDF出力)したりできる。「図書館送信資料」「国立国会図書館内限定」は、検索結果から詳細画面を開くと書誌情報(左カラム)だけが確認できる。

「近代デジタルライブラリー」とは?

「近代デジタルライブラリー」は、「国立国会図書館デジタルコレクション」のうち、インターネット公開されている図書・雑誌だけが検索・閲覧・印刷(PDF出力)できるサービス。個々の資料の画像・書誌データは、国立国会図書館デジタルコレクションと同じ。サービス開始は2002年で、当初は明治期に刊行された図書のみが対象だった。

「歴史的音源(れきおん)」とは?

国立国会図書館デジタルコレクションには、音源もある。「歴史的音源(れきおん)」は、1950年ごろまで製造されていた国内のSPレコード音源をデジタル化したもの。邦楽、民謡、落語、歌舞伎、クラシック、歌劇、歌謡曲、演説などの音源が、歴史的音盤アーカイブ推進協議会(HiRAC)によってデジタル化された。

約5万点のアーカイブが、国立国会図書館内か、配信提供に参加している図書館内で聴くことができ、著作権・著作隣接権の保護期間が満了している約1000点は、サイト上でそのまま再生できる(要Adobe Flash Player)。

保護期間満了資料の画像は誰でも自由に利用可能

これまで、デジタル化資料をWebサイトから転載(画像、文書、記事、データ等の復刻、翻刻、掲載、放映又は展示等)する場合は、あらかじめ申請が必要があった。

しかし、5月1日からこの手続が一部簡略化され、著作権の保護期間が満了し「インターネット公開(保護期間満了)」と表示されている資料画像の利用は、申請不要となった。ただし、使用した画像が国立国会図書館Webサイトからの転載だと明示する必要はある。

パブリックドメインになった著作物は、著作権の支分権である複製権、翻訳権、翻案権、展示権、上映権などに縛られないため、商業目的であっても無許諾で利用できる。今回、申請不要となったのは「本来あるべき姿」になったということもできるだろう。

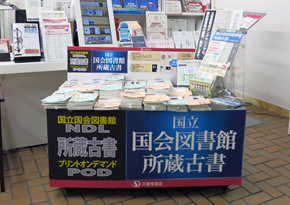

例えば、以前に行われた「文化庁 eBooks プロジェクト」では、国立国会図書館のデジタル化資料の中からパブリックドメインの『エロエロ草紙』などをリパッケージし、電子書籍として配信していた。また、インプレスR&Dが三省堂書店やAmazon.co.jpと提携して開始した「NDL所蔵古書POD」も、デジタル化資料の再利用だ。

そうやって活用されてこそ、著作権法の目的である「文化の発展に寄与」するのではないだろうか。だから、国立国会図書館デジタルコレクションは、もっと多くの方に、さまざまな形で使い倒されるべきなのだと、筆者は思う。

著者プロフィール:鷹野 凌

フリーライター。「日本独立作家同盟」呼びかけ人兼代表で、「月刊群雛」編集長。ITmedia eBook USER、ダ・ヴィンチ電子ナビ、INTERNET Watch、マガジン航などに寄稿。ブログ「見て歩く者」で、電子出版、ソーシャルメディア、著作権などの分野について執筆。自己出版で『これもうきっとGoogle+ガイドブック』を1〜3巻まで配信中。

Google+のアカウントはこちら、Twitterのアカウントはこちら

関連記事

国立国会図書館、Webサイトのコンテンツ転載手続を簡便化

国立国会図書館、Webサイトのコンテンツ転載手続を簡便化

国立国会図書館は、同館Webサイトのコンテンツ転載手続を簡便化した。これにより、著作権保護期間が満了した一部デジタル資料についてはフォームからの申し込みが不要となる。- 入手困難資料のデジタル版、全国の図書館で閲覧可能に 国会図書館が配信 著作権法改正で

国立国会図書館は、絶版などで入手困難な資料のデジタル版について、21日から公共図書館への配信スタートする。2012年の著作権法改正で可能になった。  国立国会図書館、著作権処理が終了した図書約2万3000点をインターネット上で公開

国立国会図書館、著作権処理が終了した図書約2万3000点をインターネット上で公開

国立国会図書館は、著作権処理が終了した図書約2万3000点のデジタル資料を「近代デジタルライブラリー」で公開した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.