日本企業のAI活用を阻む課題や障壁は何か、それらを解消するポイントは。ITソリューションの国内トップランナー企業のトップが語った。

2025年1月14日、IT業界をリードする国内ベンダー12社が参加し、日本企業によるAI活用を進める上での課題について議論する「AI共創会議」(主催:SB C&S)を開催した。

先の記事では「日本はAI活用による成長を実現できるか」「AIによって成長余地が大きいと考える産業分野と業務プロセス」に関する議論の模様を伝えた。

本稿は「日本企業のAI活用推進における課題、障壁は何か」をテーマとした議論を紹介する。

日本企業のAI活用を阻害するものは何か、解消の鍵はどこにあるか

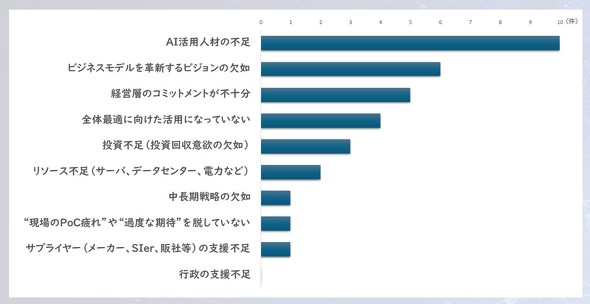

日本企業のAI活用を阻む課題や障壁として、参加企業の多くが指摘したのが「AI活用人材の不足」だ。次いで「ビジネスモデルを革新するビジョンの欠如」「経営層のコミットメントが不十分」「全体最適に向けた活用になっていない」といった回答が続いた。

これらの課題や障壁を乗り越えるための糸口として「データに対する意識」を取り上げたのが、ハイブリッド、マルチクラウド、モダンアプリ向けインフラソリューション市場をリードするベンダーの一社であるニュータニックス・ジャパン代表執行役員社長の金古 毅氏だ。

「弊社のお客さまにおけるAIの活用状況を見ていると、驚くほど進んでいる少数の企業とPoC(概念実証)を繰り返すだけで実用化に至らない『PoC疲れ』に陥っている大多数の企業に、見事に二極化している。前者に共通する特徴は、自社の独自データを有効活用する意識が強いことだ。自社データを学習したAIは他の企業には作り得ない。これこそが独自の強みとビジネス成長につながる。エッジ、オンプレミス、クラウドに散らばったデータを一元管理し、適切な場所でモダンなAIアプリケーションに提供することで、PoCからビジネス活用までシームレスな環境を作ることができる」

同様に自社の独自データを活用することの重要性を指摘するのが、クラウドを通じてAI活用を数多く支援している日本オラクル取締役 執行役 社長の三澤智光氏だ。

日本企業がAI活用によって競争力を高めるには、「自社の構造化/非構造化データやERPなどのビジネスアプリケーションに格納しているデータを外部データと組み合わせて効率的に整理し、セキュアな環境でAIに適用することが鍵だ」と同氏は考察する。

ただし、データがそろっていたとしてもリスクを恐れて大胆なデータ活用に二の足を踏むケースも散見される。特に情報保護とデータ活用のバランスは、より精緻な議論を要する。情報保護をないがしろにしろということではなく、守るべきデータをきちんと保護した上で安全に活用するための足場固めが必要だ。

「AI活用のデータがないという声もあるが、すでに業務がシステム化されている場合も多く、ビジネスアプリケーションの中にデータはそろっていることが多い。同時に業務プロセスも整備されている。データを活用するためのアイデアも実務現場から数多く上がっている。しかし個人情報や機密情報を扱うことから、実装には慎重にならざるを得ない場合も見受けられる。今後はデータ活用と法規制対応のせめぎ合いがさまざまなところで顕在化するだろう。これらに対応しながらも、セキュアに社内のデータを活用する取り組みが、今後のAI活用においてますます重要になる」

データ活用に向けた法規制や業界ルールの整備が進み、データ保護に関する技術の関心がさらに高まることによって、AI活用はより進むだろう。

改善「だけ」では変わらない トップの“腹落ち”がAI活用の必須条件

AI活用の障壁については、経営層のコミットメント不足を最大の課題として挙げる参加者も多かった。

データプラットフォームを提供するネットアップ代表執行役員社長の中島シハブ・ドゥグラ氏は「AIは現場が認識できる範囲をはるかに超えた幅広い対象を扱える」ことが特徴であり、「明らかにトップダウン型イノベーションに向いている」と指摘する。

「日本企業はこれまで現場主導型の最適化を武器にステップアップ型の成長を続けてきたが、これからジャンプアップ型の急激な成長を実現するには経営層が主導するトップダウン型の施策が不可欠だ。まず、経営層が強みを生かした新しい時代のビジネスモデルを俯瞰(ふかん)的に描く観点から『AIで何ができるのか?』について考え、これをトップダウンで全社展開することでイノベーションの道が開ける」

GPUの開発をリードし、AIの急成長をけん引するエヌビディア日本代表 兼 米国本社副社長の大崎真孝氏は、このようなトップダウン型のAI活用を実現するには「経営層が“腹落ち”すること」が重要だと説く。

「経営層がAIの価値をきちんと理解して“腹落ち”しない限りは、リスクを取った大胆な投資に踏み切れない。これまでのように現場から上がってくる改善提案のROIを計算しているだけでは、AIのような新技術を使った真の意味でのイノベーションにつなげることは難しい」

同じく経営層によるトップダウンの意思決定が重要だと話すのが、ネットワーク機器領域のリーダー企業であるシスコシステムズ代表執行役員社長の濱田義之氏だ。濱田氏は「ラジカルなイノベーション」のあるべき姿を、従来の日本の強みだったボトムアップ型組織と対比して示す。

「現場に任せ切りでは、どうしても局所最適の観点に立った『オフィスオートメーションの延長線上』のアイデアに終始しがちになる。そうではなく、全社最適の観点に立ったイノベーションを実現するには自身が管轄する事業全体にAI技術を適用してラジカル・イノベーションを志向できる感性を持った人材を幹部に登用した方がよい。そうした人材が打ち出すトップダウンの施策と現場から上がってくるボトムアップの施策をうまく融合させることが重要だ」

AIの業務活用を自社で積極的に進めるベンダー各社

ボトムアップを得意とする日本企業がAI活用を転機として躍進するには、トップ自らが実践の中でAIの価値を“腹落ち”させて明確なビジョンを持つしかない。

本会議に参加した各ベンダーの経営トップたちは、どのような姿勢でAIと向き合っているのか。“腹落ち”させる取り組みをしているのだろうか。

「自身はどのような場面で生成AIを活用しているか」を参加企業に事前アンケートで尋ねた。各社は既に営業部門における情報収集や報告書の作成、社内外からの問い合わせに対応するチャットbotといった用途で実用化を進めており、会議に参加した経営トップたちも公私にわたり生成AIを活用していることが分かった。

コンピューティング業界をリードする日本AMD代表取締役社長のジョン・ロボトム氏は、2024年12月に実施した同社イベントで、同氏を模したAIアバターを使って日英中韓の4カ国語でのあいさつを演出している。「複数の言語であいさつの映像を撮影することは非常に日数がかかるものだったが、AIアバターなら数分で生成できる」

ロボトム氏は日頃からプレゼンテーション資料や議事録の作成などにも生成AIを活用しているという。

業務への生成AI適用は多くのベンダーが取り組んでおり、従業員が安全に生成AIを利用できる環境を構築してさまざまな生産性向上の試みを始めている。

包括的なハイブリッドクラウドソリューションを提供する日本ヒューレット・パッカードは「従業員がLLM(大規模言語モデル)を活用しており、プライベート環境で使えるLLMのサービス『ChatHPE』を日本含むワールドワイドで展開している」(代表執行役員社長 望月弘一氏)。

AI向けサーバからAI PCまで幅広くハードウェアソリューションを提供するレノボ・エンタープライズ・ソリューションズは「顧客サポートでLLMを活用した障害分析やお客さま対応を行っている。セールスやマーケティング分野は、社内コラボレーションやオポチュニティー管理、提案書作成において生成AIを活用した自動化などを進めている」(代表取締役社長〈取材時〉 多田直哉氏)という。

ビジネスアプリケーションのデータと生成AIを組み合わせて活用するのが日本オラクルだ。「社内のITサポートの問い合わせにRAG(検索拡張生成)を活用し、問い合わせと回答作業を効率化している」(三澤氏)

経営の意思決定での活用例も多い。シスコシステムズは「売り上げ予測一つ取っても、パイプラインの推移、過去の実績を比較して、意思決定にかける時間を削減している」(濱田氏)という。

AIが変えるITビジネス “腹落ち”できる取り組みとは

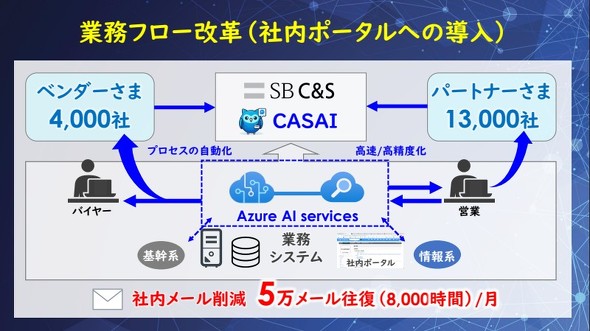

本会議を主催するSB C&Sも、トップダウンでAIの業務活用を積極的に推進している。社長直下に社内横断のAI専任組織を新設してAIのユースケースを作り、社内情報ポータルと生成AIを連携させることで商品に関する問い合わせプロセスを自動化し、1カ月当たり約8000時間の工数削減を目指している。

同社の取締役 専務執行役員 兼 ICT事業本部長の永谷博規氏は、経営で積極的にリードするAI戦略の今後について、意気込みを次のように述べる。

「まず自分たちで使ってみなければ、お客さまや販売パートナーと良いソリューションを作り上げられない。現場のフィードバックを大切にしながら、本日お集まりのベンダー各社さまとも密に連携し、AIのイノベーションを実現していきたい」

同社の代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者)の草川和哉氏は「AI活用は1社単独のソリューションで実現するものではないと認識している。だからこそベンダー企業の皆さまと多様な形でコラボレーションし、さまざまな技術を組み合わせてお客さまの課題に向き合うことが重要だ。AI導入を促進することで日本企業のAI競争力の向上に貢献するという志の下、ベンダー各社、そして全国の販売パートナーさまと協力して最適なAIソリューションを全国の企業に届けていきたい」と展望を語る。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SB C&S株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2025年3月27日

ニュータニックス・ジャパンの金古 毅氏

ニュータニックス・ジャパンの金古 毅氏 日本オラクルの三澤智光氏

日本オラクルの三澤智光氏 ネットアップの中島シハブ・ドゥグラ氏

ネットアップの中島シハブ・ドゥグラ氏 エヌビディアの大崎真孝氏

エヌビディアの大崎真孝氏 シスコシステムズの濱田義之氏

シスコシステムズの濱田義之氏 日本AMDのジョン・ロボトム氏

日本AMDのジョン・ロボトム氏 日本ヒューレット・パッカードの望月弘一氏

日本ヒューレット・パッカードの望月弘一氏 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズの多田直哉氏

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズの多田直哉氏 SB C&Sの永谷博規氏

SB C&Sの永谷博規氏

SB C&Sの草川和哉氏

SB C&Sの草川和哉氏