ERP刷新の論点は何か? 「SAPの2027年問題」を機に基幹業務システムのあるべき姿を考える:自社の競争力を高める基幹業務システムとは

SAP ECC 6.0のサポートが2027年に終了する予定だ。電通総研ではSAPユーザー292社に意識調査を実施し、その調査データを基にSAPユーザーの向かうべき一つの方向性を再定義した。同社が考える「競争力を高める基幹業務システム」とはどのようなものだろうか。

先の見えない不確実な社会情勢やAIをはじめとするテクノロジーの進展によって、企業はこれまでにないビジネス環境の変化に直面している。このような背景を受け、長年にわたり企業の根幹を支えてきた基幹業務システム(以下、ERP)を見直す機運も高まっている。

特に、多くの企業が利用しているSAP社製ERPシステム「SAP ERP Central Component 6.0」(以下、ECC 6.0)のサポートは2027年に終了する予定だ。いわゆる「2027年問題」は、企業がITシステムを見直す大きな契機となっている。ECC 6.0ユーザーは、SAPの次世代ERPである「SAP S/4HANA」(以下、S/4HANA)にバージョンアップするか、あるいは別のシステムに乗り換えるかの選択を迫られている。

システムインテグレーションやコンサルティング、シンクタンクの事業を展開する電通総研は、SAP社製ERPシステムユーザー292社に対して「SAPユーザー意識調査(2024年度版)」と題した独自調査を実施した(期間:2024年9月24日〜2025年1月31日)。調査結果を基にERPシステムの「あるべき姿」に立ち返り、競争力を高めるための施策を考える。

調査で分かる「SAPのバージョンアップをためらう企業の本音」

同調査によると、SAP社製ERPシステムユーザーのうち、S/4HANAへの移行に「メリットを感じない」と答えた企業が約66%に達した。

S/4HANAへの移行によって生成AIをはじめとする最新の機能を活用できるなど、SAPはさまざまなメリットを用意している。しかし同調査では、「(S/4HANAに)期待する効果は特にない」と答えた企業が約30%と最も多く、新機能が利用できることをメリットと感じている企業はまだ少ない。

これらの調査結果について、電通総研の大北賢治氏(コンサルティング本部 アカウントプロデュース室所属、ドリームインキュベータより出向)は次のように分析する。

「長年SAP社製ERPを使用している企業の多くは、事業部門のニーズに合わせたカスタマイズを重ねており、かなり利便性の高い状態になっています。そのため、『わざわざ変える必要がない』『今のままでいいのではないか』と考える企業が多いと推測します。現在、ERPの運用保守を担うIT部門は、そうした声とサポートの終了という現実との板挟みになっています」

同社の林 直宏氏(コンサルティング本部 アカウントプロデュース室所属、ドリームインキュベータより出向)は、ECC 6.0ユーザー企業がS/4HANAへの移行をためらう理由を次のように考える。

「ユーザー企業も、最新のSAP社製ERPにAIなどの機能が組み込まれていることは認識しています。しかしERPは基幹業務を安定的にこなすためのものという固定観念から脱却することが難しく、どうしても保守的に考えてしまいます。IT部門も現場の『変えたくない』という声にも耳を傾けてしまうのです」

ECC 6.0を継続利用したいユーザーに対してSAP社は、2030年までサポートを延長する有償オプションを用意している。だが、延長しても期限の先延ばしに過ぎず、いずれは新システムへの移行か、運用方針の見直しといった重要な判断を下すタイミングがやって来る。

「既にオンプレミス版のS/4HANAに移行した企業であっても、2023年バージョンを利用している場合の標準サポート期限は2030年ごろになると言われています。つまり、ECC 6.0移行可否の延長期限と重なる2030年ごろが現行のSAP社製ERPをどう刷新するかの大きなヤマ場になるという見方もあります」(大北氏)

ERPシステムの「あるべき姿」に立ち返る

ERPシステムは企業のITを支える重要な土台だ。本来、その方向性はサポート期限のスケジュールや事業部門の都合に左右されるものではない。2030年以降を見据えて企業の状況や市場の動きを踏まえた上で、中長期的にERPをどう活用すべきかを、経営戦略や事業戦略と結び付けて明確にすることが重要だと林氏は説明する。

「最も良くないのは、現行踏襲を基本にして、事業部門の細かい問題の解決をシステム更新の目的にしてしまうことです。手近な改善を主眼にしてしまうと、今後の経済環境や市場変化の波を生き抜く基盤となるERPシステムのあるべき姿を見失ってしまいます。お客さまには、まず現行踏襲の発想から離れることをお勧めしています」(林氏)

経営層の視点から見ると、全社の業務プロセスを無理に一つのERPに集約するのは得策ではないという考え方もある。同社の白戸大輔氏(コンサルティング本部 アカウントプロデュース室 室長)は、こう語る。

「事業部門やグローバルの拠点ごとに、法制度対応やそれぞれに最適化した業務プロセスとシステムが存在します。それらをグローバルで一つのERPに全社で統一することだけが最善策ではありません。何が強みなのか議論を重ね、場合によっては適材適所のシステムを検討すべきだと考えます」

ビジネス環境が急激に変化しているからこそ、IT部門や事業部門の事情に引っ張られず、自社の強みを最大限に生かせる基盤としてERPシステムを捉えるべきだというのが電通総研の主張だ。

SAP社製ERPユーザーの実態 会計領域以外の利用率が低い

ERPシステムのあるべき姿を検討するためには、まず現状のシステムの状況を理解し、評価する必要がある。「検討を進めるための重要な着眼点がある」と語るのは、同社の平野裕司氏(グループ経営ソリューション事業部 営業ユニット 営業2部 営業1課 アソシエイトマネージャー)だ。

「SAP社製ERPユーザーの動向を見ると、会計のモジュールしか利用していない企業が多く見られます。つまり、ERPとして導入していながら実態は会計システムとしてしか使っていない企業が多いのではないかと考えています」

同社のユーザー調査でもその実態を確認できる。SAP社製ERPユーザーのモジュール利用率は財務会計が最も多く、95%以上の企業が利用しており、管理会計が約87%でこれに続いている。販売管理は約75%、生産管理は約52%、人事は約12%と、会計以外のモジュールは利用率が下がる。平野氏はその理由を次のように語る。

「生産管理や販売管理の要件にはSAP社製ERPの標準機能では賄えない部分があり、アドオンが必要だと判断する企業が多いためです。国産の専用パッケージを使いたいという企業の意思が反映された結果だと予想します」

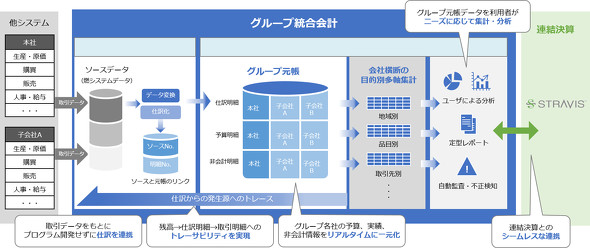

ERPは本来、さまざまな業務プロセスのデータを一つのシステムに統合して一元管理することで経営戦略の立案や業務効率化に力を発揮する。企業にとって財務情報の可視化は不可欠であり、特にグループ経営を行う企業では、単体子会社の財務諸表のみならず、グループ全体の経営状況を把握して迅速に意思決定をすることが求められる。刷新しにくいと思われがちな財務会計システムこそ、グループ企業にとって最適解を見つけるべき重要なシステムといえる。また、ERPで構築されているシステムと会計システムの連携をスムーズにすることで、「ポストモダンERP」としてERPを生かす方法もある。

SAP社製ERPユーザーの新たな選択肢「Ci*X Financials」

電通総研が開発・提供する会計システム「Ci*X Financials」(サイクロス フィナンシャルズ)は、会計領域を中心にERPを利用している企業に適している。

Ci*X Financialsは、企業グループの会計/非会計情報を一元管理してリアルタイムの確認と分析を可能にする。「大手企業が会計システムに求める機能を備え、経営者はグループ全体の状況をセグメント別に管理したり商流別に分析したりすることができます」と平野氏は話す。

Ci*X Financialsは国産の会計システムであるため、インボイス制度や電子帳簿保存法など、日本企業特有の業務要件や商習慣にスピーディーに対応できる。電通総研の連結会計ソリューション「STRAVIS」(ストラビス)と組み合わせることで、単体決算から連結決算までの一連のプロセスを最適化できる。

Ci*X Financialsは、シェアード化にも適しており、グループ企業をまたいだ仕訳の生成やマスタ共有などのスムーズな連携が可能だ。ユーザー数や企業数に関係なく利用できるライセンス体系を採用しているため、コストも抑えられる。

「ユーザー数や企業数、データの処理件数などを基にした課金体系はコストがかさむ場合が多く、利用を制限する企業が多く存在しています。Ci*X Financialsはその制限がなく、グループ全体の会計業務を効率化しやすいライセンス形態となっている点も特長と言えます」(平野氏)

会計システムに最適化した連携システム「Ci*X Journalizer」

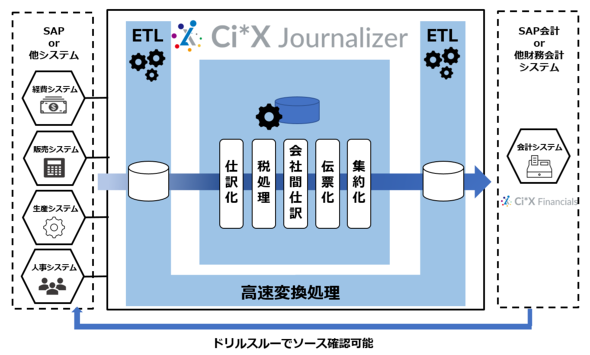

電通総研はCi*X Financialsと周辺システムとのデータ連携を実現するローコードシステム「Ci*X Journalizer」(サイクロス ジャーナライザー)も提供している。Ci*X Journalizerの強みについて平野氏は次のように語る。

「Ci*X Journalizerは、会計システムが取引データを仕訳データとして受け取れるように変換するため、システム連携における仕訳処理の開発が不要です。仕訳データだけでなく、マスターコード変換もできるため、あらゆるシステムとつなげられ、ポストモダンERP化を後押しできます」

システム間のインタフェースを自社開発している場合、周辺システムが刷新されたり、バージョンアップしたりすると連携部分の改修が必要になる。Ci*X Journalizerを経由していれば、設定を変更するだけで簡単に連携を維持できる。「周辺システムの追加や変更をするたびにIT部門に開発を依頼しなくても、経理部門の担当者が対応できます」と平野氏は話す。

グループ体制をとっている企業のERPシステム導入プロジェクトにおいても、連携システムの機能と使いやすさは重要だと大北氏は指摘する。

「子会社にそれぞれ異なるERPシステムが入っており、それがビジネスの強みになっている場合もあります。しかし、システム運用の人員が不足してグループ会社間のシステム連携の開発に十分なリソースを割けないケースもあります。そうした場合、Ci*X Journalizerを活用することで開発負担を軽減し、プロジェクトを円滑に進められるというメリットは考えられます」

電通総研は、企業に戦略を含めたコンサルティングを実施し、ユーザー企業の強みを生かしたシステム導入を提案する。自社開発のCi*X Financialsをはじめとする多様な製品をそろえ、導入から実装、運用まで一貫して支援できる。

最後に林氏は、「Ci*X FinancialsやCi*X Journalizerといった自社製品ありきではなく、あくまでもお客さまが利便性や競争力を高めるための施策の一つとして適切なシステムを提案します。特定のシステムの導入や継続を前提にした提案をすることはありません。戦略の実現に向け、システム、業務、人、組織のあるべき姿を描き、最大限に生かすための施策の構想・実行を今後も支援していきます」と電通総研の強みを強調した。

Amazonギフトカードが当たる!アンケート実施中 <本アンケートは終了しました>

本記事に関連して「SAP 2027年問題」についてのアンケートを実施しています。回答された方から抽選で10名様にAmazonギフトカード3000円分をプレゼントいたします。ぜひ下記アンケートフォームよりご回答ください。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

ログイン または 会員登録(無料)いただくとアンケートフォームが表示されます。オレンジ色の「アンケートに回答する」ボタンからアンケート回答をお願いいたします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社電通総研

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2025年6月2日

電通総研の大北賢治氏

電通総研の大北賢治氏 電通総研の林 直宏氏

電通総研の林 直宏氏 電通総研の白戸大輔氏

電通総研の白戸大輔氏 電通総研の平野裕司氏

電通総研の平野裕司氏