| News:アンカーデスク | 2003年6月4日 01:20 PM 更新 |

痛快? それとも無謀?――PSPとPSXに見るソニーの半導体戦略(1/3)

PSP、PSXと立て続けに発表したSCE。その様子を見ていると、同社が世界有数かつ最先端の半導体ベンダーを目指し、しかもそれをソニーグループ内で消費させるという雄大な戦略を描いているのではないかと思えてくる。

数週間前、米国ロサンゼルスで行われたElectronic Entertainment Expo 2003(E3)を取材して以来、一つの思いが僕の頭の中をよぎるようになった。

それはソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が、長期的には世界でも有数の生産量を誇る最先端の大手半導体ベンダーを目指しているのではないか、ということだ。しかも同社は自社で生産するチップを、自社あるいはソニーグループ内だけで消費させようとしている、と。

そんなことを考えついたのは、SCE CEOで現在はソニー副社長を兼任する久夛良木健氏が、筆者とのインタビューの席上で「あらゆるエレクトロニクスデバイスにPlayStation(PS)チップを組み込みたいと考えている」と話すのを聞いていたからだ。

このインタビューを行ったのは、昨年1月のこと。同氏はその時、PSチップをさまざまなデバイスのユーザーインタフェース構築のために使い、ゲームコンソール以外のさまざまなデバイスにも組み込む。さらにはそれらをネットワークで接続して、巨大な仮想コンピュータを作る――そんな構想を口にしていた。

同氏のこうした発言は、ちょっと聞くととんでもない“ホラ”に聞こえる。しかし、同氏が既にその時、CELLコンピューティングの実現を念頭に置いたネットワーク指向のアーキテクチャーを構想していたことは間違いないだろう。

もちろん、それすらも夢物語と考えている人は、単なる戯れ言と一笑に付すかもしれない。だが、CELLコンピューティングやグリッドコンピューティングといった一連の流れは、決して一時的な流行ではない。

斜に構えて疑ってばかりいる人たちは、重要なことを思い起こすべきだ。それは、テクノロジーの可能性には、まだまだ終わりが来そうにないということだ。

今から5年前を思い起こして、現在ほどの高速インターネット環境が家庭にまで引き込まれる世界を想像できた人はどれほどいただろうか? 8086の時代に、IntelのMicro2000構想を聞いたら、夢物語もいい加減にしろと考えなかっただろうか?

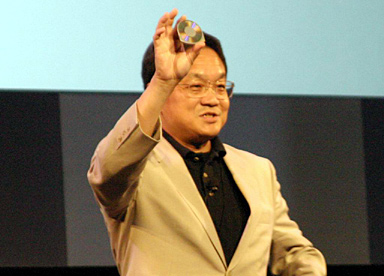

笑みを浮かべ、E3でPSPを発表した久夛良木健氏

SCEが半導体技術にこだわる理由

テクノロジーの可能性に限界など存在はしない。時期はともかくとして、たいていの「夢のようなこと」は、そのうちに「現実」になる。それがテクノロジー業界の常識だ。

初代PlayStationが発表された当時、そのポータブル版が可能になるなど誰が考えただろうか? よしんば考えついていたとしても、それこそ“夢の製品”だったに違いない。

5月13日にSCEは2004年末に携帯型プレイステーション「PSP」を投入すると発表(関連記事)したが、そこにはSCEの思惑の一端が見える。PSPの主要部はすべて一つの半導体チップに収められ、90ナノメートルプロセスで製造される。

その中身は初代PS+メモリに付加機能を加えたものだ。初代PSに対してある程度の互換性を維持しつつ、グラフィック、サウンド面で省電力化と高性能、高機能化を行う最新技術を組み込んだものになるだろう。スーパーファミコンに対するゲームボーイアドバンスの位置付けに近い。

ちなみに初代PSは0.6ミクロンすなわち、600ナノメートルで設計されていた。しかし90ナノメートルに置き換えると、全機能を4ミリ角以下のチップに収められると推測される。これにプラスアルファの機能とメモリを付加しても、十分に経済的なチップサイズとすることが可能だ。

このことは、パフォーマンス、コスト、消費電力の3点に大きく貢献する。またSCEは90ナノメートルプロセスにおいて、PS2用チップをシングルチップに統合する計画をすでに発表済み。

PS2はいまだに2万4800円という比較的高いプライスタグを付け替えていない。それだけ価格競争力が高い上、PS2チップの低価格化が図れるわけだ。このことは、経済発展が日米欧ほどではない地域への展開や、既存市場での価格戦略、あるいはファーストパーティの強化やデベロッパサポートの充実など、マーケティングから開発面まで戦略の自由度が上がるという側面もある。

世界のゲーム機市場を見ると、PS2は最新世代機種として圧倒的なシェアを持っているが、それでもまだ初代PSのレベルには達していない。翻って言えば、PS2の製造コストを圧縮することで、まだまだ出荷台数を伸ばす余地が生まれる。

[本田雅一, ITmedia]

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

前のページ | 1/3 | 次のページ