3月2日、アイティメディアのセミナールームで「第3回 デジタル遺品を考えるシンポジウム」が開かれた。主催は一般社団法人デジタル遺品研究会ルクシーと日本デジタル終活協会。会場には前回を上回る50人近くの参加者が集まり、デジタル遺品=デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品についての講演に耳を傾けた。

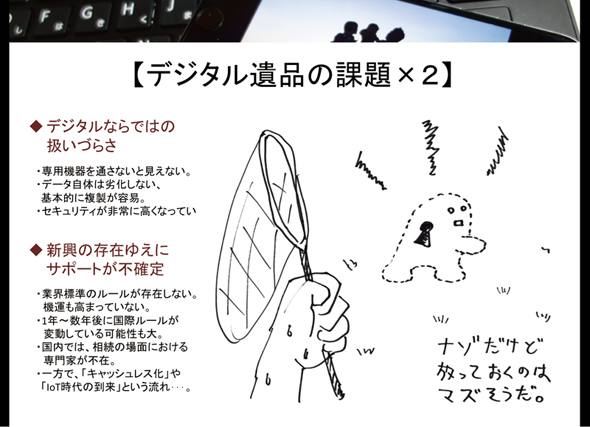

デジタル遺品には「デジタルならでは」と「未整備だから」の問題がある

イントロダクションはデジタル遺品研究会ルクシー代表の古田雄介氏が登壇。フリーディスカッションまでのタイムテーブルを紹介しつつ、デジタル遺品の現状と課題について解説した。なお、同研究会はこのシンポジウムを持って解散している。

現在のデジタル遺品の問題は、端的にいうと2つに集約されるという。「1つはデジタルならではの扱いづらさ。専用機器を通さないと見られないが、セキュリティが強固すぎて遺族が入り口にも入れないという性質上の問題があります。もう1つは、デジタル機器やネットサービスなどの業界を挙げた対応がまだ十分にできていないということ。まだ四半世紀しかたっていない新興の業界ゆえに、死後のサポートが未整備な部分が多くあります。この2つを区別して向き合う必要があるでしょう」(古田氏)

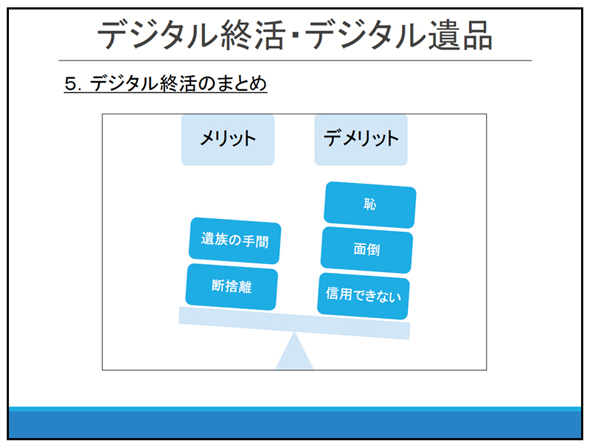

それを踏まえた上で、デジタルで残る遺品と向き合わなければならない。続く講演で、日本デジタル終活協会代表の伊勢田篤史弁護士は、「現在の日本に、デジタル遺品について直接規定した法律はまだありません」と伝え、だからこそ自衛としてのデジタル終活の重要性を説いた。

「万が一のときにデジタル機器のログインパスワードや大切なデータを家族と共有できるように備えておくこと。それと同時に、本人が見られたくないデータをどうするか、いかに面倒を最小限にするか。本人と家族のメリットとデメリットを天秤(てんびん)にかけて、現実的なところで折り合いをつけるのが大事だと思います」(伊勢田氏)

デジタル遺品はとにかく残る――それをどう対処するか、生かすか、備えるか

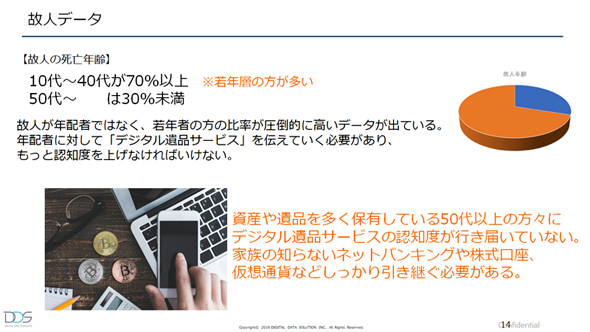

データ復旧大手のデジタルデータソリューションによる講演は、同社取締役の上谷宗久氏が登壇。2017年9月から提供しているデジタル遺品調査サービスのこれまでの対応事例に基づいて、現場からみたデジタル遺品をひもといた。

約1年半で同社に届いたデジタル遺品調査の相談は455件に及ぶ。うちトラブル内容で最も多いのは遺品のパスワード解析で、7割を超える(323件)。そこから依頼に至ったのは約27%(123件)。うちトラブル内容別では、やはりパスワード解析が64%(79件)でトップだった。対象機器別にみると、スマホの44件とノートPCの24件がボリュームゾーンとなっている。成約した平均単価は22万7133円だ。

2018年の統計と比べるとスマホの突出具合が控えめになり、ノートPCの割合が増えている。この理由は「スマホはロック解除に至らない場合がやはり多く、ご依頼に至らないことが多いのが背景にあると思います」という。そこから「パスワード解除の難易度がPCよりかなり高いので、家族に引き継いでほしい情報はPCに入れた方がいいかもしれません」とアドバイスする。

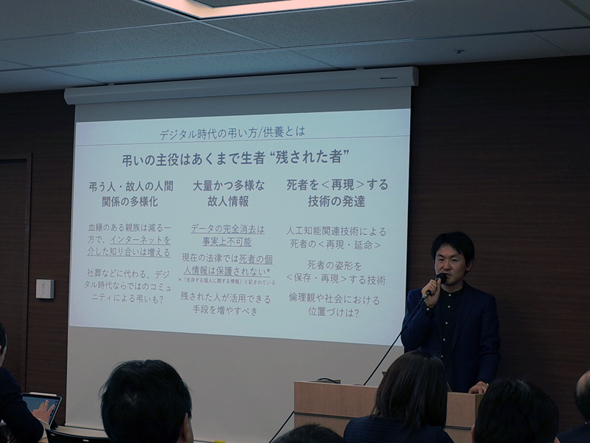

東京大学 先端科学技術研究センターで助教を務める瓜生大輔氏は「デジタル供養」という視点でスピーチした。故人のデータをどう取り出すかではなく、取り出した故人のデータをどう見るかという部分は実はまだ手をつけられていないところが多く、そこでどんなデザインが提供できるかが研究テーマだという。

いまは集合写真を撮られればデジタル機器を持っていない人もデジタルで姿形が残るし、日常生活を送っているとデジタルサービスと無縁でいるのは困難な状況になっている。「自分の意思に関わらず、デジタル遺品は残るものになっています。どうせ残るならポジティブに残しませんかというアプローチが必要だと思っています」(瓜生氏)

講演では、遺影が中空に浮かび上がる焼香台や、写真から3Dモデルを作ってフィギュア化するサービスなどの国内事例に加え、AIを使った故人のコピーロボットを開発している海外ベンチャーの事例なども紹介。「(IDカードをかざすと遺骨とネームプレートが自動搬送される)都市型納骨堂では脇に表示される故人のデジタル遺影に手を合わせる人も多く、遺骨が搬送されるころにはもう用が済んでいるということもあるようです。つまり、デジタル遺品が供養の中心になっていたりするわけです。供養する主体は残された人で、その人たちにとってどんな価値を持てるかが重要でしょう」(瓜生氏)

講演のラストは、クラウドを使ったデジタル終活ツール「Secbo」(セキュボ)を開発している株式会社Digtusの岡澤広知代表が登壇した。

Secboは元気なうちから自分でデジタル資産の行く末に備えるためのツールで、死後に見せたくない情報と死後に引き継ぐ情報、生前から家族と共有する情報をクラウド上で管理する。管理設定は、死亡時や自活できなかったときなどの状況に応じて開示する範囲を変更できる他、残された相手によって開示設定が変えられるなど柔軟にカスタマイズできる。「自分に何かあったとき、最も素早く密にデジタル資産に触れられるのはご家族です。だから、いざというときにきちんと機能するために、日頃からSecboを使っているということだけは共有してもらうことが大事です」(岡澤氏)

管理情報は「WAP(電子割符)」で全国のサーバに分散配置し、パスワードのカギを2種類用意する技術を採用するなど強固なセキュリティ環境で運用するという。とはいえ、オンラインだけでは処理できない契約関連や、データの削除などは法的に個別対応が必要な部分はどうしても残るので、「地域地域の専門家と連携してサービスを広げていきたいと考えています」とのことだ。2019年4月にリリース予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.