「パソコン飛躍の年」2020年を2つのテクノロジーと振り返る:本田雅一のクロスオーバーデジタル(2/3 ページ)

「パソコン」という視点でみたとき、世の中が変化する節目は、これまでにも幾度となく存在してきたが、2020年も後になって思い出される年になるだろう。そんな2020年を飛躍の年にしたAppleとIntelの動向を中心に振り返っていく。

「全て自分たちでコントロールしたい」思いが詰まったApple M1

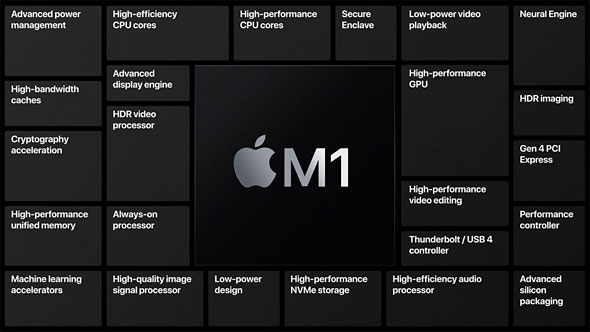

一方、AppleはM1というMac専用SoC(System on a Chip)の第1弾で、Intel CPU採用時代への不満をどのように解決しようと考えたのかが、極めて分かりやすい形で表れていた。

念のため、先に書いておくが、IntelのCPU設計能力が低いという話ではない。M1とIntel第11世代Coreは、異なる微細化技術で開発されているため、単純に性能を比較できない面はある。現時点において、電力あたりパフォーマンスではIntelはボロ負け状態ではあるものの、今後はかなり巻き返していくことが見込めると思う。

それはともかく、AppleはCPUのパフォーマンスに大きな不満を持っていたというよりも、最終製品として提供するモバイルコンピュータの製品体験を自社だけではコントロールできないことにストレスを抱えていたのではないだろうか。

Mac製品をよくご存じの方ならば、最近のIntel CPU搭載MacにはAppleの「T2」という独自プロセッサも別に搭載され、IntelのシステムはT2を通してさまざまなI/Oに接続されていることを知っているだろう。

AppleはIntel CPUでは実現できない領域をカバーするため、独自チップの下でIntel CPUを動かすことにしたのだ。最も端的な例はSSDコントローラーで、T2に接続されたSSDへのアクセスは自動的に暗号化されるため、Intel向けOSの領域からは手も足も出すことができない。

他にもMacのスピーカーの音がよくなったり、内蔵Webカメラの画質が改善したりしたのも、T2に内蔵されるiPhone向け開発成果のおかげだった。

他にも多くの機能をT2は担っているが、はっきりしているのはIntel製CPUだけを使っていたのでは、できることは限られているということだ。これはIntelが劣っているからではなく、Intelが多くのメーカーが使う汎用(はんよう)プロセッサのメーカーだからだ。

Appleは盛り込みたい機能に半導体の力が必要なとき、メインのCPUとは別にプロセッサを用意せねばならない。それがT2ということだ。

AppleはiPhoneやiPadなどの開発を通じて、さまざまな半導体技術を内部に蓄積するようになった。CPUコアは消費電力に対して高性能だし、それはGPUも同じだ。省電力機能も極めて繊細に制御される。さらに特定用途にはさまざまなプロセッサが併用され、I/Oコントローラーを含め1チップに必要な構成要素が集約される。

となれば、CPUの互換性さえ問題解決できるなら、システム全体の設計、体験の演出は独自開発のSoCで行った方が合理的だ。

「何がどうよいのか」は、散々コラムでも書いてきたためあらためて言及しないが、AppleのM1には「俺たちのMacをどうしたいか」が詰まっている。

限界を越えるための創意工夫

古くからのパソコンユーザーにしてみると、Evoプラットフォームの各種ノートPCやAppleのM1搭載Macは、いずれも大きく飛躍した製品といえる。ベンチマークテストを実施すれば、やれTiger LakeよりApple M1の方が高性能だ、なんて話になってしまいがちで、実際に筆者もそうした記事を書いたが、重要なことは使い勝手の面で大幅に進歩したということだ。

性能に関していえば、TSMC(台湾の半導体製造ファウンドリ)の5nmプロセスをいち早く採用し、大規模SoCをコストを惜しむことなく開発したAppleが進んでいる。

しかし、中長期的にみるならば、いち早く最新プロセスを採用できたAppleは一歩前に出たものの、今後しばらくの間、次の微細化が進むまでの間は、他社の攻撃を受け続けることになる。

もちろん、M1の設計が優れている面もあるが、微細化技術が同じならば、Intelもずっとよい解決策を消費者に届けることができる。それは時間が解決する部分もあり、来年はEvoの要件がさらに高まっていくとともに、認知も広がっていくことだろう。

Evoを構成するプロセッサは、次世代でさらに大きく変化。ARMプロセッサのようなbig.LITTLE構成(高性能コアと高効率コアを使い分けることで電力の無駄をなくす方法)を採用するなど、Intelプロセッサとしては大きな転機となる設計になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.