「需給調整市場」の約定量不足や価格高騰の原因は――エリア・商品別に見る足元の状況:第91回「電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会」(2/4 ページ)

2024年4月から5商品すべての取り引きがスタートした「需給調整市場」。しかし足元では約定量不足や価格の高騰が続いている。資源エネルギー庁の「制度検討作業部会」第91回会合では、エリア別・リソース別の状況が公開された。

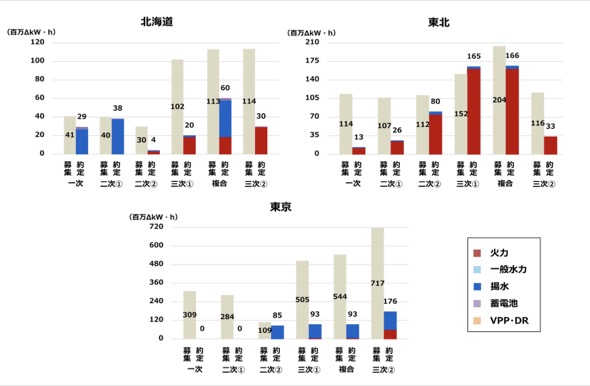

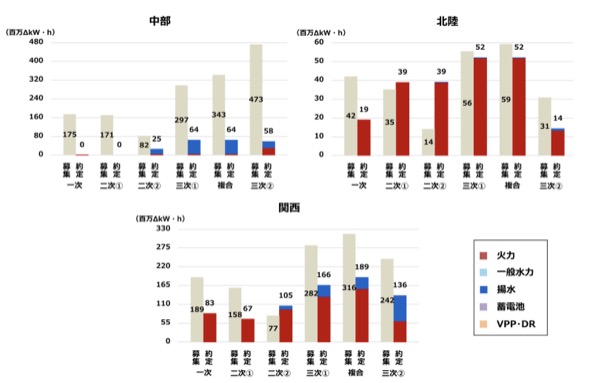

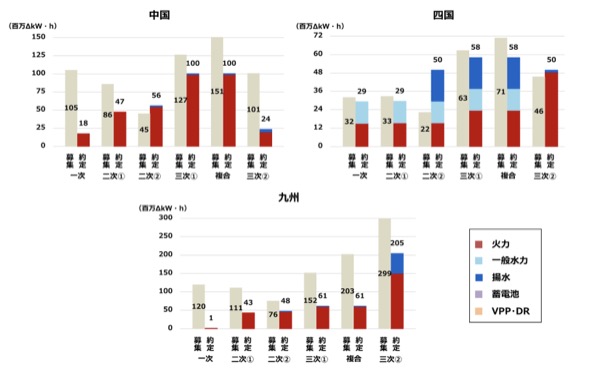

需給調整市場における全5商品の調達開始以降の約定量

需給調整市場の全ての商品調達が開始された2024年4月1日以降(4月1日〜14日)の、エリア別・商品別・リソース別の約定量は図2〜4のとおりであり、大半のエリア・商品で、募集量に対して約定量が不足する大幅な未達が生じている。

東京・中部エリアにおける約定率はいずれの商品も極めて低く、特に一次・二次①では約定量が0(つまり応札量も0)、未達率100%という状況にある。

リソース別に見ると、約定率が高いエリアでは火力の約定量が多いのに対して、東京・中部エリアでは火力の応札量・約定量がごくわずかであることが、約定率の低さの一因であると考えられる。

また、本来幅広い調整機能を持つ「揚水」発電は、北海道エリア以外では、一次・二次①といった高速商品における約定量はゼロであり、一般水力の約定も四国エリアのみに見られる。現時点、蓄電池やDRといった新規リソースの約定量はわずかである。

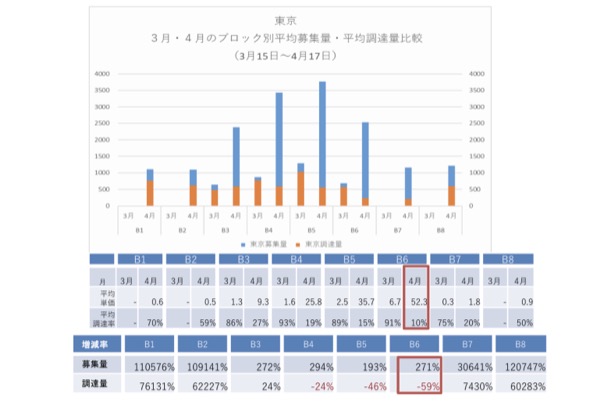

三次調整力②の募集量・調達量の変化

三次調整力②は2021年度から需給調整市場で調達が行われており、これまでも調達不足が生じていた。そこで、需給調整市場の全面開始が三次②の調達量にどのような影響を与えているのか、確認された。なお先述のとおり、4月以降、前週取り引きの二次②及び三次①の調達量未達分が、前日取り引きの三次②の募集量に上乗せされるため、需給調整市場全面開始前の3月と比べて、三次②の募集量は増加すると想定される。

図5は、東京エリアにおける三次②のブロック別平均募集量・平均調達量(3月15日〜4月17日)を示している。1日24時間を3時間ごとに分けたものがブロックであり、例えば「B1」は、深夜0時から3時の時間帯を意味する。

東京エリアの三次②募集量は、3月と比べ4月には、すべてのブロックで大幅に増加しているが、調達量はB4〜B6のブロックで減少している。また3月と比べ4月は、東北エリアを除く他のエリアでも、三次②募集量が大幅に増加しており、平均調達率はほとんどのエリア・ブロックで低下している。

このような三次②の約定量(応札量)の減少理由について、電力・ガス取り引き監視等委員会が事業者に対してヒアリングを行ったところ、3月までは一般送配電事業者の発動指令に基づき稼働していた電源があり、当該電源の余力を調整力として供出していたが、4月以降は発動指令が解除され、当該電源が停止したままとなる機会が多くなり、調整力供出量(応札量)が減少したとの回答があった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.