地域間連系線の運用容量を拡大 「中部関西間」と「中国九州間」の2カ所で:第4回「将来の運用容量等の在り方に関する作業会」(2/3 ページ)

異なるエリアをつなぐ地域間連系線。「中部関西間連系線(中部向き)」と「中国九州間連系線(九州向き)」について、その運用容量の制約により一部取引市場での分断が発生していることから、容量を拡大する方針が決まった。

中部関西間連系線(中部向き)の状況

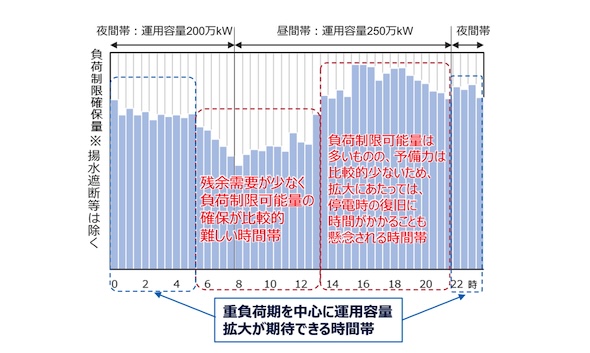

中部関西間連系線(中部向き)は、熱容量が夏季278万kW〜冬季326万kWであるところ、周波数制約により現在の運用容量は、平日及び土曜日の昼間帯は250万kW、それ以外(夜間帯や休日終日)は200万kWとなっている。

一般的に、需要が大きく発電機の運転台数も多い(調整力の大きい)昼間には、周波数維持限度値は高くなり、夜間はこの逆となるため、このような昼夜での運用容量の差が生じている。

近年、西日本での安価な電源の稼働により、中部関西間(中部向き)ではスポット取引の市場分断が増加しているが、運用容量の差により、特に夜間(22時〜8時)の分断コマ数が増加している。

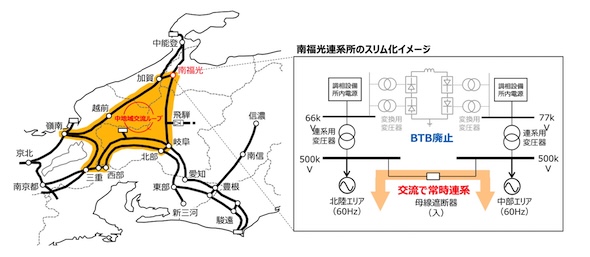

なお、中部・関西・北陸エリアでは、2026年度から中地域交流ループ運用(図4)を開始予定であり、これにより中部関西間連系線(三重東近江線)のルート断故障が発生しても停電は発生しないことから、周波数維持制約は解消予定となっている。

このため中部電力パワーグリッドでは、システム改修等を伴わず短期的に実現可能な運用容量拡大策として、負荷制限の織り込み拡大について検討を行った。

中部関西間連系線(中部向き)の運用容量拡大策

中部電力パワーグリッド(PG)では現在、200万kW程度の負荷制限量を確保しているが、今後どのような時間帯にどの程度の負荷制限量を追加可能であるか、検討を行った。

図5のように、午前中は太陽光発電により残余需要が少ないため、負荷制限の追加は困難と考えられる。また点灯帯は負荷制限可能量は多いものの、予備力は比較的少ないため、停電時の復旧に要する時間も考慮する必要がある。よって、実際に市場分断も頻発している夜間帯(22時〜8時)について検討を行った。

なお、中部電力PGが現在使用しているシステムでは、平日2断面+休日1断面にて管理値の設定が可能である。システム改修を避け、短期間で運用容量を拡大するため、今回はこれを前提とした分析を行った。

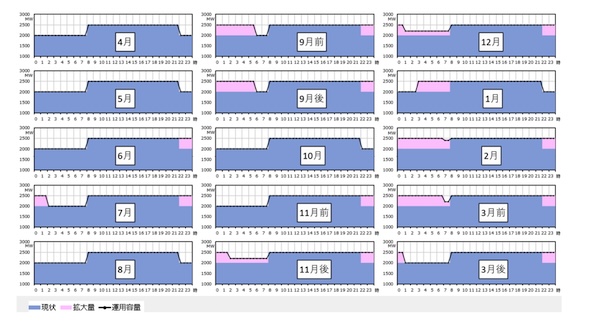

過去実績を平日・休日・特殊日に区分して、コマごとの運用容量に織り込み可能な負荷制限量を分析したところ、図6のように、平日夜間帯の一部で+20〜50万kWの運用容量拡大が可能であり、休日及び特殊日は拡大できないという分析結果となった。

連系線の運用容量拡大によって受電潮流が増えることにより、ルート断故障時の負荷制限量が増加し停電量と復旧時間も増加するものの、復旧可能な範囲であることが確認されている。

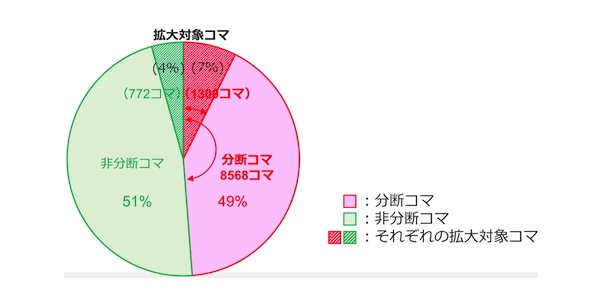

2023年度スポット取引において、中部関西間は8,568コマ(全体の49%)が市場分断したが、月別に平日2断面+休日1断面で運用容量を細分化することにより、2,072コマ(分断コマでは1,300コマ)が運用容量拡大の対象となることが明らかとなった。中部電力PGと広域機関では、速やかに今回の運用容量拡大を適用予定としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.