ネコとAIだけが暮らす世界は幸せか? 遊びやエサを与える自律ロボとネコが過ごす実験 英国チームが検証:Innovative Tech(AI+)

英ノッティンガム大学に所属する研究者らは、AIが猫を幸せにできるのかを確かめるため、「クローバー」「パンプキン」「ゴーストバスター」という名前の3匹の猫が、12日間にわたって1日6時間、自律ロボットと過ごした実験の様子を報告した研究を発表した。

Innovative Tech(AI+):

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高いAI分野の科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

英ノッティンガム大学に所属する研究者らが発表した論文「Designing Multispecies Worlds for Robots, Cats, and Humans」は、AIが猫を幸せにできるのかを確かめるため、「クローバー」「パンプキン」「ゴーストバスター」という名前の3匹の猫が、12日間にわたって1日6時間、自律ロボットと過ごした実験の様子を報告した研究である。

近年、ロボット掃除機の上で楽しそうに乗っている猫の動画がソーシャルメディアで話題になるなど、猫たちは動き回るロボットにも動じることなく、むしろその存在を楽しんでいるようにさえ見える。ロボット掃除機や芝刈り機など、ロボットによる支援が身近になりつつある中、研究チームはロボットが猫の飼育環境の質的向上に役立つ可能性について探った。

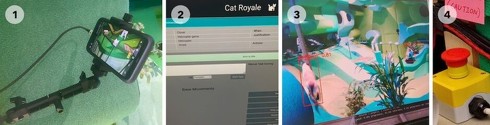

研究チームは「Cat Royale」と名付けられた、猫とAIロボットがインタラクションする特別な室内環境を設計。この空間には、おもちゃやキャットツリー、水飲み場、植物がふんだんに用意され、中央にはロボットアームを配置した。

ロボットアームは、猫じゃらし風のおもちゃやボールで獲物を追わせるゲームや玉転がしなど、500以上の遊びを提供し、おやつも与える。さらに、ロボットが特定の遊びを行った後、その遊びが各猫の幸福度にどのような影響を与えたかを計測し、その結果をAIシステムにフィードバック。どの遊びがどの猫に好まれるかを学習、それに基づいて次の遊びを提案するという仕組みを取り入れている。

猫の様子はカメラとコンピュータビジョンで観察し、AIは猫たちを幸せにすることを目指した。

ロボットアームは自律システムとして設計されているが、猫たちの安全と健康を確保するため、人間が常に関与し、リアルタイムの観察に基づいてロボットの活動を調整した。猫たちのリアクションは、「完全にリラックス」を1、「恐怖」を7とする尺度によってストレスレベルを評価した。

実験の結果、3匹の猫はこの空間にいる間、高いストレスを示すことなく、自ら進んで入室し、ロボットが提供する遊びやおもちゃに自発的に反応した。猫の行動専門家と飼い主も、猫たちの体の動きから、猫たちがこのプロジェクトに心地よさを感じていたと分析している。

Source and Image Credits: Schneiders, Eike, et al. “Designing Multispecies Worlds for Robots, Cats, and Humans.” arXiv preprint arXiv:2402.15431(2024).

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AIが生成する画像を「ネコ」にするサイバー攻撃 絵師らを守る技術「Nightshade」 米シカゴ大が開発

AIが生成する画像を「ネコ」にするサイバー攻撃 絵師らを守る技術「Nightshade」 米シカゴ大が開発

米シカゴ大学に所属する研究者らは、生成AIモデルの無断学習を抑止するために、学習されても予期せぬ動作をAIモデルに生成させる毒入りデータに画像を変換するツールを提案した研究報告を発表した。 ITエンジニアは“たけのこ派”が多い──転職サイトが483人に調査 「Crackerはダメです」などの声

ITエンジニアは“たけのこ派”が多い──転職サイトが483人に調査 「Crackerはダメです」などの声

世界一“実務の役にたたない”調査レポート──エンジニア向けの転職サービス「Findy」を運営するファインディは、そう題した“エンジニアの嗜好”に関する調査結果を発表した。「きのこ派orたけのこ派」「イヌ派orネコ派」など好みを聞いた。 「猫バンバン」は春と秋も必要──JAFが注意喚起 クルマに入りこむ原因は寒さより“子猫”だった

「猫バンバン」は春と秋も必要──JAFが注意喚起 クルマに入りこむ原因は寒さより“子猫”だった

JAFは11日、猫がクルマに入り込むトラブルは冬よりも春や秋に多いと注意喚起した。乗車前にボンネットなどをやさしく叩く「猫バンバン」を勧めている。 最後は必ず“ネコギュウギュウ” 猫の習性をルールに生かした陣取りゲーム「ネゴ」誕生秘話

最後は必ず“ネコギュウギュウ” 猫の習性をルールに生かした陣取りゲーム「ネゴ」誕生秘話

+dの「ネゴ」は、様々なポーズを取ったネコを駒として対戦する陣取りゲームだ。ユニークなのは、ルールに猫の習性が取り入れられていること。 「持ち上げて伸びるネコの骨や肉を感じる」――猫の体内をリアルに再現したロボット 大阪芸大などが開発

「持ち上げて伸びるネコの骨や肉を感じる」――猫の体内をリアルに再現したロボット 大阪芸大などが開発

大阪芸術大学とATR(国際電気通信基礎研究所)の研究チームは、呼吸や身体に触れたときの動作などを忠実に再現する猫型ロボットを開発した。リラックスした猫を持ち上げた際の柔軟に伸びる特徴と呼吸の表現にこだわった。