“感情の変化”を捉えるWeb接客 「ecコンシェル」が購入率アップをサポート:6500社以上に導入

ECサイトの購入率や回遊率を向上させるために導入が進む「Web接客」。NTTドコモのサービス「ecコンシェル」は、ECサイトのみならず、6500社以上の幅広い業種で利用されている。なぜ多くの企業で利用されているのか。その最大の理由は「AI」にあった。

ECサイトを作ったけれど、活用できていない。サイトの回遊率が低く、購入に結び付かない――。インターネット通販が普及し、ECに取り組む企業は増えている。一方、そんな悩みを抱える事業者も多いのではないだろうか。

ECサイトの効果をより引き出すために導入が進んでいるのが「Web接客」。Web接客とは、サイト訪問者の行動や感情の変化に合わせて、クーポンやキャンペーン情報を表示したり、サイトの使い方などの情報を適切なタイミングで提供するツールだ。実店舗と同じように、Web上でもサイトの来訪客一人ひとりに“接客”を行う。

Web接客ツールの中でも導入実績を伸ばしているのが、NTTドコモの「ecコンシェル」だ。2016年6月のリリースから3年弱で6500社以上に導入されている。なぜ、ecコンシェルを導入する企業が多いのか。支持を集める理由を聞いた。

なぜWeb接客にAIが必要なのか

そもそも、なぜWeb接客が注目されているのか。「店舗でのコミュニケーションと比較すると分かりやすいと思います」と、同社イノベーション統括部 事業創出・投資担当の河村祐輝氏は解説する。

「これまでのWebサイト上のコミュニケーションは、サイト訪問者全員に向けられた一元的な情報発信でした。この情報をもとにお客さまは、商品を買うべきか否かを判断しているのです。店舗でのコミュニケーションと比べると、これはおかしなことです。店舗で商品を購入する場合、店舗のスタッフが自分に合った商品や必要な情報をアナウンスしてくれます。その結果、お客さまは本当に自分の必要な商品を買うことができるのです。この店舗でのコミュニケーションと同様に、Webサイト上でもお客さま一人ひとりに合わせたコミュニケーションが必要であると感じている事業者が増えているのです」(河村氏)

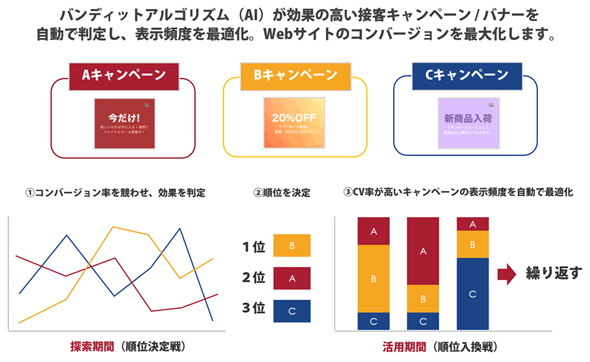

では、ecコンシェルとはどんなツールなのか。最大の特長は「人工知能(AI)による自動最適化」だという。NTTドコモとAIベンチャーのPKSHA Technologyが共同開発したAIを搭載。このAIで使われているのが「バンディットアルゴリズム」というアルゴリズムだ。

バンディットアルゴリズムは、広告クリエイティブやLP(ランディングページ)において、よく利用される「ABテスト」と比べると分かりやすい。ABテストの場合、どの施策が効果的なのか見極めるためのテスト期間である「探索」と、探索で効果が高かったものに施策を収束させる「活用」の2つのステップがあり、この「探索」→「活用」のステップを経て、施策の順位が固定化される。

「ABテストのみでは顧客の感情の変化には対応できない。ある期間に特定の施策への反応が良かったとしても、それ以後もその状態が続くという保証はありません。この顧客の態度変容を捉え、適切なコミュニケーションを行うためには、常に顧客の反応をインプットし、そこから得た示唆をアウトプットしていくこと、かつそれを繰り返し続けていなかければならない。これを実現するためにecコンシェルでは『探索』と『活用』を同時に行うバンディットアルゴリズムを採用しました」(イノベーション統括部 事業創出・投資担当 主査の北洞大資氏)

バンディットアルゴリズムの場合、いったん最適化が終わった後も、数値の動きを見ながら自動で再テストを行う。施策Aの効果が高かった場合、まずは施策Aの表示機会を増やす。その後、再度検証をして、施策Bの効果が高ければ、今度はその割合を増やす。自動で行われる「入れ替え戦」によって、常に効果が高い施策を打てるようになっている。「お客さまが何を重視するのか、時々の気分や目的、タイミングによって異なります。これを見極め、人力で対応するのは困難です。そのため、ecコンシェルでは、“感情の変化”に対応するためのAIを搭載しています」(河村氏)

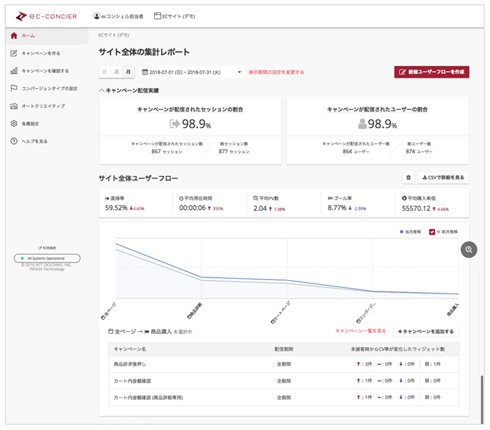

最終的なゴールは「購入」だが、そこに至るまでには、商品一覧を見て、商品の詳細を確認して、カートに入れる……などの過程がある。ecコンシェルでは、途中経過を把握し、どのページで離脱が多いか、ということも可視化できるため、施策を打つ必要があるタイミングを詳細に把握できる。

会員情報などの「属性データ」と、訪問回数や滞在時間などの「行動データ」を分析することによって「誰に」「どこで」「いつ」「何を」といった接客のポイントを最適化することができる。また、NTTドコモには7000万以上の携帯電話サービス契約数があるため、そのビッグデータを活用することもできる。つまり、「お客さまの状況に合わせて、適切な施策を打つ」ことが可能だ。

管理画面がシンプルで使いやすいことも特長。最初の設定は、「誰に」「どこで」「いつ」「何を」という4項目について、プルダウン式で選ぶだけで完了できる。もちろん、サイトの特性に応じてカスタム設定も可能だ。Web接客の結果は、グラフ表示によって一目で分かるようになっている。

ターゲット層のニーズを見立てる

ecコンシェルを活用したWeb接客は、実際にはどのように行われているのか。NTTドコモが運営する「ドコモオンラインショップ」でも既に効果が出ている。スマートフォンなどの端末の販売やWebサービス提供を行う同ショップでは、端末をオンラインショップで購入するメリットを伝えることや、機種変更の訴求が課題だった。

そこで、機種変更から最大24カ月間、毎月の利用料金から一定額を割り引く「月々サポート」の利用者に対して、割引期間が終了する時期に「今月で割引が終了」というお客さまに気付きを与えるバナーを表示。バナーをクリックすると、製品や付帯サービスの情報が表示され、その次に進むとオンラインショップでの購入メリットなどを紹介する案内にたどり着けるようにした。

「これまでWebサイト上でのコミュニケーションは、お客さまの感情や状況を無視して、企業側が伝えたいことだけを発信しがちでした。これは店舗でのコミュニケーションと比べると、劣っている点だと考えています。Web上であっても、Face to Faceのコミュニケーションと同じ意識で、お客さまの購入プロセスに合わせた、接客シナリオを立てることが重要です」(北洞氏)

さらに、過去の利用機種の特徴、保有ポイント数などさまざまなデータを組み合わせることで、それぞれの利用者に合った内容を訴求するOne to Oneマーケティングに近づけていくことが可能になる。

「人材」「旅行」「金融・保険」「不動産」などに活用広がる

また、ecコンシェルの活用範囲はECサイトだけにとどまらない。「人材」「旅行」「金融・保険」「不動産」など、幅広い業界に導入が広がっている。

例えば、国内旅行サイトの事例がある。導入前は、サイト内に掲載されているツアー情報が非常に多く、訪問者が自分の求めるツアーに行き着くために、時間をかけて情報を探す必要があった。Web接客を導入することで、地域や性別などの会員属性からおすすめツアーを紹介できるようにした。さらに、Web広告やSNSからサイトに流入した場合は、その内容に合ったツアーを紹介。温泉宿の広告から流入した人には「温泉特集」を案内する、といった利用がされている。

他にもさまざまな業界で、コンバージョンアップや顧客単価上昇につながった事例がある。業界別の事例資料のダウンロードはこちらから。

今後はAIの改良に加えて、「リアルとWebをつなぐ」取り組みにも挑んでいく。「我々のミッションは企業とお客さまのコミュニケーションを最適化することです。Webサイトを企業の一元的なメッセージ発信の場とするのではなく、お客さまの感情や状況を理解し、適切なコミュニケーションが行われる場にしたいと考えています。これには、お客さまを理解するための膨大なデータ、発信すべきメッセージをコントロールするためのAIの力が必要です。そのために、データ収集やAIの改良に力を入れているのです。これは国内有数のデータホルダーであるNTTドコモ、そしてディープラーニングの最先端技術を持つPKSHA Technologyだからこそ実現できると考えています。今後は、Web接触から実店舗に誘導したり、実店舗に来た人にオンラインショップの利用を促進したりと、さらにお客さまの感情変化にシームレスに対応していきたいですね」と、イノベーション統括部 事業創出・投資担当 担当課長の石川雅意氏は説明する。また、Webメディアやポータルサイトと連携して、自社サイトに流入する前の段階から接客できるようにすることも検討している。

消費者の“感情変化”に対応していくことに終わりはない。Web接客の活用範囲はさまざまな分野に広がっていくだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社NTTドコモ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2019年3月31日

NTTドコモのWeb接客ツール「ecコンシェル」

NTTドコモのWeb接客ツール「ecコンシェル」 バンディットアルゴリズムで、キャンペーンバナーなどの表示頻度を自動で最適化

バンディットアルゴリズムで、キャンペーンバナーなどの表示頻度を自動で最適化 管理画面でWeb接客の結果を確認できる

管理画面でWeb接客の結果を確認できる NTTドコモ イノベーション統括部の石川雅意氏、河村祐輝氏、北洞大資氏(左から)

NTTドコモ イノベーション統括部の石川雅意氏、河村祐輝氏、北洞大資氏(左から)