失敗しないDX、専門家に聞く 難所攻略のカギは「現地現物」の実践とクラウド導入にあり:グロービス経営大学院・吉田教授×ゼンアーキテクツ・三宅代表

企業経営の世界で「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「デジタル化」というキーワードが取り沙汰されている。初めはIT業界特有のワードと見られていたが、いまや多くの企業が経営計画の柱にデジタル戦略を掲げ、デジタル技術の積極的な活用、組織作りや人材育成に取り組んでいる。

「経営者やビジネスパーソンの中には、こうしたデジタル化を、従来のコンピュータ導入による業務効率化や情報化の延長線上で捉えている人も少なくありません。しかし現在進行しているデジタル化の潮流は、これまでとは本質的に異なるものです」

こう話すのは、経営とテクノロジーの関係に詳しいグロービス経営大学院の吉田素文教授だ。企業の経営者やビジネスパーソンは、DXを考える際、得てして大事なポイントを見落としがちだという。本記事では吉田教授と、企業向けにハッカソン形式で短期間でコンセプトモデルを作成するワークショップ“Azure Light-up”を開催し、“本気”でDXを後押ししているゼンアーキテクツの三宅和之代表取締役を迎え、キーとなる考え方、取り組みを聞いた。

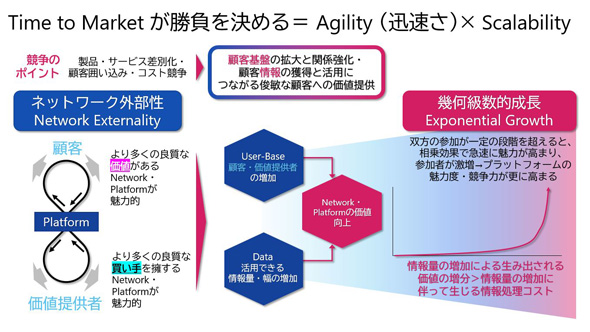

「Time to Market」が生命線

吉田氏: 近年、さまざまな分野の技術が劇的に進化し、一定の閾値を超えたことで、かつてないほどビジネスに大きなインパクトを及ぼしています。中でもクラウドの登場と普及、そして進化のスピードは、企業のビジネスの在り方を根底から覆す可能性を秘めています。

かつて企業のビジネスモデルは、モノや人による製品・サービスの機能品質の向上、コスト競争力の向上、顧客との密着度を高めることなどを主な戦略としてきました。しかし今日では、企業の価値創造の源泉は、モノ・人から情報へ重点が移っています。情報からいかに価値を生み出し、顧客ごとに個別化・最適化した体験を提供できるかの戦いなのです。

しかも、そうした価値をいち早く市場に届け、改善し続けられるかが、成長の鍵を握るようになりました。企業は情報を基に、顧客一人一人に最適化した体験を提供する。顧客はその体験に魅力を感じ、より積極的に情報を提供するようになる。そうして集めた情報を使い、さらに顧客に対する洞察を深め、より優れた顧客体験を設計・開発・提供していく。それがさらなる顧客基盤の拡大につながり、さらに多くの顧客と情報を獲得することになります。

同時に、大きく魅力的な顧客基盤はさまざまな価値提供者を引き付けますので、さまざまな企業や価値提供者との協働の可能性がさらに高まり、それが顧客にとっての価値をさらに高めます。このようにして、顧客・企業の数が一定のレベルを超えると、相乗効果によって急速に魅力が高まり、幾何級数的な成長を遂げるようになります。

このサイクルをいかに早く回せるかで、企業の競争力が決まります。近年、世界中の優れた企業のビジネスリーダーが殊更に「Time to Market」を重視するようになってきているのはこのためです。

こうした価値の企画・開発・実装・市場投入・改善を高速かつ高頻度で実行するためには、信頼性が高く、高度かつ先端的な機能を用いることができる情報技術基盤が不可欠です。それがクラウドであるということです。かつて日本企業は優れた価値を生み出すために、工場や研究所、店舗やサービスの現場などでの活動の質を磨き上げ、また効率を徹底的に高めることに注力してきました。情報が価値の中核になる時代においては、その「現場」がクラウドになったと考えると分かりやすいと思います。

自前でプラットフォーム構築は「ほぼ不可能」

三宅氏: そうした情報基盤は、システムの高速な開発や実装を可能にする機能を備えていて、需要に応じて柔軟に規模を拡大・縮小できることが望ましいです。信頼性や安定性にも優れている必要があります。そう考えると、情報基盤や開発環境のプラットフォームを自前で一から構築するのはほぼ不可能です。

社内に天才開発者が1人いる、10人程度の“スーパーチーム”を組織した、というレベルでは困難です。マイクロソフトなどの大手クラウドベンダーでさえ、そうした天才を何千人、何万人と抱えていて、ようやく実現できるレベルです。クラウドを利用した方が得策といえます。

吉田氏: さらにいえば、これまでバックエンドシステムの運用や個別カスタマイズ開発の作業に忙殺されてきたエンジニアを解放して、もっとビジネスの成果に直結する活動に専念できる環境を提供しなくてはなりません。

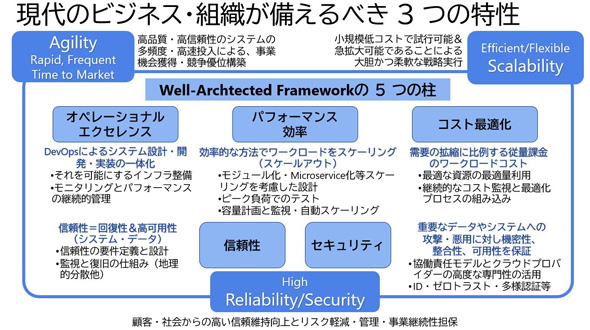

また、システム開発のサイクルを早めるためには、これまでベンダーにシステム開発を丸投げしてきた習慣を改め、内製開発の体制を強化し、自社の競争力の源泉となるコア技術を社内できちんと把握できなくてはなりません。このために不可欠なのが「Well-Architected」な情報基盤や開発環境です。

私は、Well-Architectedな情報基盤がもたらすビジネス上のインパクトとして、「高速なシステム開発による事業機会の獲得と競争優位の構築」「システムをスモールスタートして柔軟にスケールできることによる大胆かつ柔軟な戦略実行」「顧客・社会からの信頼獲得とリスク低減」を挙げています。

日本マイクロソフトが提供する「Well-Architected Framework」で5つの柱として挙げられている「オペレーショナルエクセレンス」「パフォーマンス効率」「コスト最適化」「信頼性」「セキュリティ」は、こうしたビジネス上の効果をもたらすという意味で重要なのです。

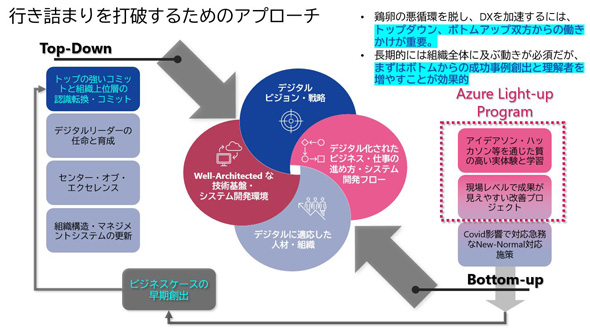

経営層の指揮のもと、ボトムアップで成功事例を創出せよ

吉田氏: ただ、そうした情報技術基盤を構築しただけでは、DXは実現しません。Well-Architectedな情報基盤や開発環境以外にも、「デジタル化の全体ビジョン・戦略」「デジタル化されたビジネス・仕事の進め方やシステム開発フロー」「デジタルに適用した人材・組織」という要素が不可欠です。しかもこれら4つの要素は互いに強く依存しているため、1つの要素だけが実現してもそれ以外の要素がそろわないと効果が出ません。

例えば、会社全体のビジョンが明確でないと人材は育ちませんが、そもそも人材がいなければビジョンを打ち出すこともできません。こうした「鶏が先か、卵が先か」という閉塞状況を打破してDXへの取り組みを加速させるためには、経営層の強力なリーダーシップとともに、ボトムアップによる成功事例を創出し、社内で草の根的に本当の理解者・実践者を増やしていく活動が有効です。

「ベンダーに丸投げ」からの卒業

吉田氏: こうしたボトムアップの活動で効果的なのが、開発部門の担当者だけでなく事業部門の担当者双方が集まり、アイデアソンやモブプログラミング(※注)なども交えながらハッカソン形式でコンセプト モデルを短期間に集中して共創する、実践の場を通じた、質の高い実体験と学習です。ゼンアーキテクツ三宅さんが開催しているハッカソン形式のワークショップ「Azure Light-up 」には、私も参加させていただいたことがありますが、そうした学習の場の好例と感じました。このワークショップ(ハッカソン)の参加企業は、実際にどのような課題を感じているのでしょうか。

(※注:モブプログラミングとは、チーム全体、あるいは複数人で一つのプログラム作成を行うソフトウェア開発手法のこと。画面共有や、Visual Studio Live Shareなど複数人でリアルタイムでプログラミングしている状況を共有する機能などを利用する。全員で課題や体験を共有しながら開発を進めるため、より迅速な判断ができるようになったり、スキルアップも全員が同時に進められるため、特定の人に依存するような状況や、見落としの可能性を低減できる)

三宅氏: 参加いただいている企業や団体から話をうかがって強く感じるのは、システム開発をベンダーに丸投げしてしまっているケースがとても多いことです。

お抱えのベンダーに何でも相談するのですが、ベンダー側も自分たちが知っている範囲のことしか答えられないため、狭い世界の中に閉じたやりとりで物事が決められています。本来ならベンダー側が技術についてもっと勉強し、最新技術に関する知見を基にもっと価値のある提案ができればいいのですが、残念ながら私が関わってきた多くのベンダーはほとんど勉強しておらず、最新技術について詳しく知りません。

吉田氏: 技術進歩のスピードがとても早いですから、かつては有効だった知識もあっという間に陳腐化してしまいますからね。

三宅氏: いまだに多くのベンダーが、20年前にもてはやされたWeb開発技術を使ってシステムを構築しています。中には「うちはクラウドに対応しました」と言っているところもありますが、その大半は古い技術を使って開発したシステムを、そのままIaaS基盤(※注)の上に移行しただけです。それは単にシステムの稼働基盤をオンプレミスからクラウドに移しただけで、そこにイノベーションはほとんど存在しません。

(※注:IaaS − Infrastructure as a Service の略語。システムの構成に必要なサーバのメモリ、CPU、ハードディスクやネットワークなどのハードウェアを仮想化し、クラウド上で提供するサービス。OSやCPU、メモリ、ミドルウェアなどを柔軟に選択でき、仮想化されたハードウェアは自社ではなく、クラウド事業者で運用されるというメリットがある一方、OSやミドルウェアのアップデートなど、ソフト面運用は引き続き利用者側が行う必要がある)

吉田氏: ベンダー側だけでなく、ユーザー企業の経営層やビジネスパーソンも残念ながら最新技術の価値についてまだまだ理解が足りません。特に“Well-Architectedな”情報基盤・開発環境としてのクラウドの価値は理解が不足しているので、私も啓蒙していかなければならないと考えています。

三宅さんが行われているハッカソンでは、3日間の期間中に参加者の方々が自ら手を動かし、Microsoft AzureのPaaS(※注)サービス群を使って手早くシステムを構築するうちに、「なるほど、こういうことか」と徐々に納得していく様子がとても印象的でした。

(※注:PaaS − Platform as a Service の略語。IaaSと同様、システムに構成に必要なサーバのメモリやハードディスク、ネットワークなどのハードウェアだけでなく、OSなどのミドルウェアも含め仮想化し、データベースやアプリケーションの実行環境をインターネット上で提供するサービス。IaaSと異なるのは、OSの更新やドライバなどのソフト面での運用作業や、セキュリティの対策なども含め、クラウド事業者が運用するという点。これにより、利用者はデータベースやアプリケーションの機能利用に専念できるというメリットがある)

三宅氏: 私たちが提供するハッカソンでは、ただビジネスのアイデアを出すだけではなく、そのアイデアを実現するためのシステムの実装手段も同時に提示するので、ビジネスとテクノロジーの間を行ったり来たりしながら両方をブラッシュアップしていきます。こうしたプロセスにより、より現実感・納得感を感じていただけるのだと思います。

これがもしビジネスのアイデアだけで、そのままRFP(提案依頼書)に記述してベンダーに丸投げしていると、ベンダー側もなるべく失敗を避けるために古く枯れた技術を使った提案をしてきますから、結果的にイノベーションとは程遠いものが出来上がってしまうわけです。

吉田氏: ビジネスとテクノロジーの間で行ったり来たりするプロセスの中で、ビジネス側の人間も「こういう技術を使えばこんなことができるんだ」ということが分かり、新たなビジネス上の気付きにつながるわけですね。

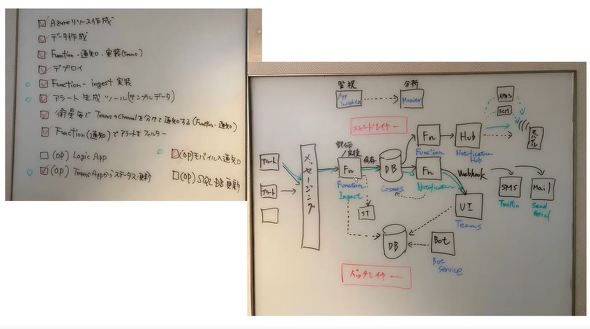

三宅氏: そうしたプロセスを回すには、アジャイル開発が適しています。しかしアジャイル開発は局所的なシステム機能にフォーカスし、開発プロセスを短期的に回すことにフォーカスされるため、システム全体のアーキテクチャが見えにくくなる傾向があります。

私たちが実践しているハッカソンでは、まずは全体のアーキテクチャを技術部門の担当だけでなく、事業側の担当者も含めた関係者全員で共有する場を設けますから、アジャイル開発が抱える限界も十分にカバーできるようになっています。

事業者側の人間も「手を動かす」ことでPaaSを使いこなす

三宅氏: 先にふれたように、私たちのハッカソンでは、お客さまの技術部門の方だけでなく、事業側の担当者の方にも一緒に参加いただき、その場でビジネス上の実現可否まで議論してもらうようにしています。ハッカソンを始める前には必ず「この場で決めたことを会社に持ち帰って実際に実行に移るかどうかは、この際いったん置いておきましょう。ここではそうしたことは一度忘れて、自由に議論するようにしましょう」と念を押すようにしています。そうすることで、技術側の人も事業側の人も互いの垣根を取り払って、自由闊達に議論できる雰囲気が出来上がります。

吉田氏: 普通の会社ではそういう議論ができる機会はなかなか存在しませんから、とても貴重な場になっているんですね。私が実際にハッカソンに参加してびっくりしたのは「たったこれだけの量のコードを書くだけで、こんなことができてしまうんだ」ということでした。

三宅氏: PaaSと併せ、サーバレス技術(※注)をうまく使えば、最低限のビジネスロジックをコーディングするだけで、あとはMicrosoft Azureの各PaaSを適切に設定・組み合わせれば簡単にシステムを構築できます。プログラムを適切な粒度に分解してコンポーネント化することを心掛ければ、さらに効率よくシステムを開発できます。

(※注:サーバレス技術 – Function as a Service。データベースなどアプリケーションの実行環境単位よりもさらに粒度が小さな、機能や関数(Function)単位の処理実行機能を提供するサービスあるいは、Backend as a Service、Azure Active DirectoryなどのID認証基盤などアプリケーションのバックエンドに必要な機能を提供するサービス。PaaSは、データベースなど、呼び出し有無にかかわらず、稼働時間単位で課金されるが、FaaSは、関数が呼び出されるまでは課金されず、利用されたタイミングから実行完了までの時間や回数単位で課金されるという点に違いがある)

吉田氏: ハッカソンの場では、三宅さんが参加者からビジネス要件をヒアリングしながら、その場でホワイトボードにCosmos DB(※注1)や、Azure Functions(※注2)などMicrosoft AzureのPaaSを組み合わせたシステム構成図をすらすらと書き出していて、私のようなビジネス畑の人間から見るとまるで魔法を見ているかのようでした。

(※注1:Azure Cosmos DB。Microsoft Azure 上で提供されるPaaSの1つ。NoSQL(非リレーショナル)データベース。トラフィックの増減によってデータベースの性能を引き上げたり戻したりすることに柔軟に対応可能。データの格納ストレージの容量、ネットワークの伝送状況、メモリの容量や処理速度など突発的な高負荷状況などが発生しても、柔軟にかつ即時対応をすることが可能。もし、IaaSベースのデータベースであったら、OSのシャットダウン、仮想マシンの再構成、再起動、チェックなどのダウンタイムが発生してしまうことになる。OSやミドルウェアも仮想化されたPaaSだからこそ実現可能。https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cosmos-db/introduction)

(※注2:Azure Functionsは FaaSに相当する。https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/functions/)

企業がこうしたことを実現するうえでは、どのようなタイプのクラウドを、どのように使うのが望ましいと考えますか?

三宅氏: 私はAzureが正式にリリースされる前から、他のパブリッククラウドのIaaSも触ってはいたのですが、IaaSは結局オンプレミス(物理的なサーバ環境)と同じようにOSを触らなければいけないところにどうしても違和感がありました。その点Azureは、世に初めて登場したときから明確にPaaSを志向していましたから、すんなり受け入れられたんですね。やはりクラウドの本質的な価値を引き出すためには、PaaSや、サーバレス技術を中心に、うまく使いこなすことがポイントになると思います。

吉田氏: PaaSやサーバレス技術を使いこなすことで、初めてクラウドのメリットを最大限に生かしたWell-Architectedな情報基盤や開発環境が実現しますからね。ただ、こうした知見をビジネスパーソンが身に付けるには、単に有識者から話を聞くだけではなかなか腹落ちしません。

その点、ハッカソンのような実践の場に自ら足を運んで、実際に目で見て手で触ってみれば、デジタルテクノロジーに対する価値観ががらりと変わるはずです。

今の時代、クラウドやそこで利用可能な技術に関心がない、知らない経営者やリーダーは、優れた工場とはどうあるべきかを知らないメーカーのトップ、よい店舗であるためには何が重要かが分からないサービス企業のリーダーも同然です。実際に現場に出向いて体験するという「現地現物」の考え方は、日本企業が昔から受け継いできた優れた文化であったはずです。DXを進めたいのであれば、リーダーはこうした実践と学習の機会にまずは身を投じてみるべきでしょう。

Azure Light-up Hackathonに関するお問合せについては、以下事務局までお問合せください。

Microsoft Azure Light Up Program 事務局:azurelightup@microsoft.com

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2020年10月21日

左からグロービス経営大学院の吉田素文教授、ゼンアーキテクツの三宅和之代表取締役=Microsoft Teamsによるオンライン取材で撮影

左からグロービス経営大学院の吉田素文教授、ゼンアーキテクツの三宅和之代表取締役=Microsoft Teamsによるオンライン取材で撮影 「Time to Market」が勝負を決める=吉田教授作成

「Time to Market」が勝負を決める=吉田教授作成 「Well-Architected」な情報基盤がもたらす効果 = 吉田教授作成

「Well-Architected」な情報基盤がもたらす効果 = 吉田教授作成 行き詰まりを打破するアプローチ=吉田教授作成

行き詰まりを打破するアプローチ=吉田教授作成 グロービス経営大学院の吉田素文教授

グロービス経営大学院の吉田素文教授 ゼンアーキテクツの三宅和之代表取締役

ゼンアーキテクツの三宅和之代表取締役 三宅氏が開催したハッカソンで、検討されたシステム構成図の例=三宅氏提供

三宅氏が開催したハッカソンで、検討されたシステム構成図の例=三宅氏提供