ヤマト運輸に学ぶDXを成功に導く要点 収益増につながるデータ活用とは:設計図のデザインがカギ

ヤマト運輸では現在、ヤマトホールディングスが2020年1月に打ち出した経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」のもと「データ・ドリブン経営への転換」をテーマにしたデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを推し進めている。その取り組みは早くも同社の業績にプラスの効果をもたらしつつあるという。

ヤマトグループのDX/データ・ドリブン経営を主導するヤマト運輸執行役員の中林紀彦氏にDXを成功させるための要点について話を聞く。

ヤマト運輸が進めるDX戦略とは

ヤマトホールディングスの決算報告によれば、ヤマト運輸を中核とするヤマトグループの2021年度通期(21年3月期)の営業収益(売上高)は前年度比6.7%増の1兆6959億円を記録し、営業利益については前年度108.9%増の921億円に達したという。

この背景には、コロナ禍の影響によって物販系eコマース(EC)市場が拡大したことなどが挙げられる(*1)。ただし、理由はそれだけではない。ヤマトグループの21年度通期の決算報告(*2)によると、ヤマト運輸が20年1月に本格的に始動させているDX/データ・ドリブン経営の取り組みによって「業務量予測に基づく経営資源の最適配置とコストの適正化」が進みつつあるという。

DXは中長期的な取り組みであり、本格始動から1年程度のタイミングでその成果が決算報告の中で具体的に言及されることはあまりない。とりわけ、ヤマト運輸のような大手企業のDXは、構想は語られても、実質的な成果がなかなか目に見えてこないのが一般的だ。

果たして、ヤマト運輸のDX戦略は他と何が違うのだろうか。

その疑問を解き明かすヒントは、ヤマト運輸がDX成功の要点として掲げる以下の3つのポイントにある。

(1)経営戦略とDXとの密接なリンケージ

(2)アーキテクチャのデザイン

(3)組織づくりと人材確保・育成の戦略

以下、これらの要点に沿って、ヤマト運輸のDXの取り組みについて見ていく。

*1 参考:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」2020年における日本の物販系B2C EC市場規模は対前年21.71%アップの12兆2333億円に

*2 参考:ヤマトホールディングス「ヤマトグループ連結決算概要<2021年3月 通期>」

経営戦略とDXとの密接なリンケージ

DXの取り組みは、そもそも経営変革、あるいはビジネス変革の試みだ。そう考えれば、DXの施策は経営戦略に密接にリンクしていて当然といえるが「必ずしもそうなっていない点に問題がある」と、中林紀彦氏は指摘し、次のように続ける。

「今日、多くの企業がDXに取り組んでいますが、その中でよく見受けられる間違いは、DXを目的化してしまうことです。これと同様の問題は、クラウドやビッグデータ、IoT、AIの活用においても見られてきたのですが、これらのテクノロジーと同じく、DXは経営課題を解決するための手段に過ぎず、経営に貢献できて初めて意味を成すものです。ゆえに、DXを推進するうえでは、事業課題からテクノロジーとデータをどう活用するかの方針・計画に落とし込むことが大切です」

こうした考えから、ヤマト運輸では、経営戦略上のビジネス課題を起点に、その解決に向けて、どのようなデータ、テクノロジーをどう活用していくかの方針を、ファイナンシャルプランや人材・組織戦略を含めて詳細に定めていったという。

その結果として、同社では「データ・ドリブン経営への転換」に欠かせないデータ戦略を次の5つに絞り込み、推進している。

- 需要予測の精緻化と、意思決定の迅速化

- アカウントマネジメント強化に向けた顧客データの完全な統合

- 流動のリアルタイム把握によるサービスレベルの向上

- 稼働の見える化、原価の見える化によるリソース配置の最適化・高度化

- 最先端テクノロジーを取り入れたデジタル・プラットフォーム(データ基盤)「Yamato Digital Platform(YDP)」 の構築と基幹システムの刷新

同社ではまた、DXをデジタルの世界で完結した取り組みとして推進するのではなく、デジタルとフィジカル(物理的なオペレーション)の融合によって成果を生む施策として推進することにもこだわった。そうすることが、ヤマト運輸のようなエスタブリッシュカンパニーがDXを推進する本来的な意義だと考えたからだ。

こうした考え方にもとづくかたちで進められているDX施策(データ戦略)の1つが、先に触れた「業務量予測に基づく経営資源の最適配置とコストの適正化」である。この施策は、AIで割り出した荷物量の予測にもとづいて、全国約3600カ所(論理数は約6400カ所)に散在する営業所の業務量を算出し、人の配置や配車の適切な計画を3カ月先まで日別に策定するというものだ。

業務量を割り出さなければならない拠点数が多く、かつ、予測対象の時間軸も3カ月先までと長いことから、予測の精度を上げる難度はすこぶる高い。そのため、この取り組みは試行錯誤の段階にあると中林氏は言う。

加えて、取り組みを始動させた直後にコロナ禍が始まった関係から、コロナ以前のデータで構築したAIの予測モデルがあまり参考にならなくなるといった問題にも突き当たったようだ。しかし、コロナ禍の長期化で学習によって精度を高める「教師データ」の蓄積も進み「ウィズコロナ環境下でのAIの予測精度もかなり高まっています」と中林氏は語り、次のような説明を加える。

「現在は、10数カ所の営業所を束ねるエリアマネージャーに対してAIによる予測を月1回の頻度で伝えて人員配置や配車のプランニングに生かしてもらっています。今後は、こうしたマネージャーの現場の経験と勘にAI予測をうまく組み合わせて、オペレーションの最適化を図っていく手法を確立していきます。

また、現場のオペレーションにデータ・ドリブンの考え方を取り込むことで、経験の浅いマネージャーでも、人員配置や配車を適正化できる可能性が広がります。これにより、営業所の統廃合や増強に対して、より柔軟に対応できる体制が実現できると見込んでいます」

アーキテクチャのデザイン

中林氏によれば、DXの成功にはDXを支えるシステムのアーキテクチャを適切にデザインすることも不可欠だという。

「アーキテクチャとはシステム全体の構造図、あるいは設計図に当たるものです。それがないままにDXの施策をシステム化していくと、データとシステムが“スパゲッティ”のように複雑に入り組んだ状態になり、新システムを展開するスピードは鈍り、かつ、システム運用管理や保守にかかるコストが膨れ上がっていきます。

そこで当社では『レガシーシステムは再構築してモダナイズする』『データ・ドリブン経営の実現に向けて機械学習のオペレーションが実行できる環境を整える』『ベンダー依存からの脱却を目指し、システムの内製化を促進する』といった前提にもとづきながら、システム全体の構造を、ITサービスを提供していくための領域と、データ・ドリブン経営を実現するための領域の2つの区画に大きく分けてデザインしています」(中林氏)。

また、こうしてデザインしたアーキテクチャにもとづいて、サービスの開発、運用をしっかりと回していくために、同社ではアトラシアンのプロジェクト管理ツール「Jira Software」を採用して開発やCI(継続的インテグレーション)/CD(継続的デプロイ)の標準化も推し進めている。ちなみに、Jira Softwareはアジャイル開発を推進する各国のチームの間で広く普及している製品だが、ヤマト運輸でもフロントエンド系システムのUI/UXの開発にアジャイル手法を採用しており、22年1月の時点ですでに10数のスクラムチームが組織されているようだ。

さらに同社では、アーキテクチャに対する経営層の理解を促進し、投資を引き出すための一策として、アーキテクチャに関する基本方針を都市計画になぞらえて説明したと、中林氏は言う(図1)。

「ITの専門家ではない人が、ITシステムのアーキテクチャを理解するのは簡単なことではありません。ゆえに、IT企業ではない事業会社において、アーキテクチャの方針に対する理解と投資を得るには、アーキテクチャに則(のっと)って物事を進めることの意義を、一般のビジネスパーソンが理解しやすい言葉で説明しなければなりません。その施策を展開するうえで、アーキテクチャの方針を、都市計画としてイメージしてもらうことが最も有効だと考えました」(中林氏)

組織づくりと人材確保・育成の戦略

先に触れた通り、ヤマト運輸では経営戦略としてDXを推進することを基本としている。そのため、DXの推進チームを既存事業から切り離された「出島」に置くのではなく、経営トップの直下(社長室内)に配置し、既存事業との連続性をもった変革を推進していく方針を採用した。

この方針のもとでチームビルディングを始動させた同社はまず、ヤマトホールディングスとヤマト運輸にそれぞれ存在していたDXチームを1つにまとめ上げ、40人ほどのチームを組織した。そのうえで、チームに足りていない人材を外部から採用することに力を注いだと、中林氏は振り返る。

「当時のDXチームで特に足りていなかった人材は、クラウドファーストの発想でITサービスを実装したり、そのためのアーキテクチャ、あるいは環境をデザインしたりする能力を持った人材です。外部からはそうした人材をはじめ、データ分析やデータマネジメントのスペシャリストを中心に採用を推し進めました。現在は、ITサービスの環境づくりを推進するチームと、データ分析の専任チーム(データサイエンティストのチーム)、さらには、各所に分散したソースからデータを集めてデータレイクを形成し、統一的なデータモデルの中でデータを一元管理するデータマネジメントの専門チームを組織しています」(中林氏)。

もっとも、過去数年来、DXを推進するIT人材(デジタル人材)が日本全体で足りておらず、採用の難度は高まり続けているとされている。そのため、ヤマト運輸がDXのチームづくりのために外部人材の採用に乗り出した当初は、なかなか人が集められず、苦戦を強いられたという。

ただし、DXプロジェクトに関するオウンドメディア「YDX(Yamato Digital Transformation Project)」(図2)を立ち上げ、同メディアを通じてDXの取り組みに関する情報を積極的に発信し、かつ、採用したい人材のジョブディスクリプションを明確に示すようにしたことで、状況は大きく好転し、いまでは多くの人材が集まり始めているようだ。

「優秀なITエンジニアやデータサイエンティストにとって、IT企業やコンサルティングファームで自分の能力を生かそうとすることは正しい選択の1つですが、事業会社で働くことには、自分が取り組んだことの最終的な成果に直(じか)に触れられる、あるいは事業上のゴールの達成に向けて最後まで責任をもって取り組めるという、IT企業やコンサルティングファームでは味わえない醍醐味があります。

そこにやりがいや魅力を感じ、事業会社で自分の能力を生かしたいと考えるITエンジニア、データサイエンティストは相当数います。そうした層に当社のDXプロジェクトがフックし始めています」(中林氏)

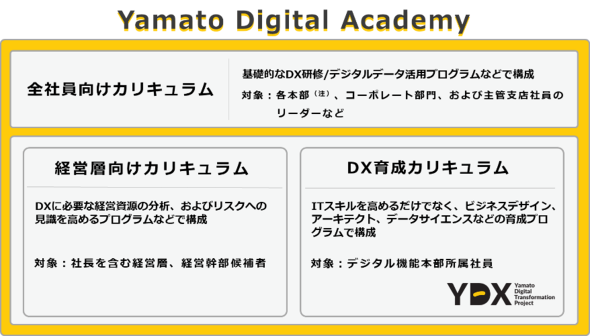

ヤマト運輸では、デジタル人材を外部から採用するのと並行して、デジタル人材を社内で育成することにも力を注いでいる。具体的には、ヤマトグループの経営層を含む全社員のデジタルリテラシーの底上げと、デジタル人材の早期育成を図る目的で教育プログラム「Yamato Digital Academy(ヤマトデジタルアカデミー/YDA)」を21年度からスタートさせている(図3)。

「DXやデータ・ドリブン経営は、当社の経営層や事業全体を巻き込んだ取り組みです。そのため、DXチームだけがスキルアップしても機能せず、組織全体のデジタルリテラシーの底上げが必要です。その観点からYDAを立ち上げました。YDAによる育成の主なターゲットはIT部門に所属する社員や経営層、そして現場でデジタルツールやデータを駆使して業務を展開するビジネスユニットのリーダーやエリアマネージャーたちです」(中林氏)

中林氏によれば、YDAでは3年間で1000人程度の受講を計画しているという。現場でのデータ活用に興味を抱き、YDAのカリキュラムに積極的に参加しようとする社員も少なくなく、なかには、カリキュラムへの参加を経てDXチームの一員として活躍することになった社員もいるという。

「この社員はYDAで学ぶ以前から、データ・ドリブンに興味を抱き、独学で開発言語も学んでいました。現在はデータ分析チームで、データサイエンティストの“卵”として働いています。現場のことをよく知っているため、非常に優れたアウトプットを出してくれています」(中林氏)。

経営戦略と一体化した取り組みとして始まったヤマト運輸のDX/データ・ドリブン経営。その試みは、現場のオペレーションと文化を着実に、かつ早いペースで変革し、収益増につながる成果を生み続けているようだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アトラシアン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年3月13日