電子帳簿保存法対応「あと2年間ある」は間違い 宥恕措置に惑わされず“今すぐ”準備を進めるべきこれだけの理由

2021年12月、施行まで1カ月を切ったタイミングで新たに盛り込まれた、電子帳簿保存法「電子取引」に関する2年間の宥恕(ゆうじょ)措置。「よかった、あと2年間も猶予ができた」と安心している人もいるかもしれないが――実はそう悠長なことはいっていられないという。なぜか?

昨年、多くの企業が対応に追われた令和3(2021)年度改正の電子帳簿保存法(以下、電帳法)。22年1月1日に施行を迎えたが、そのほんの数日前までドタバタ劇を繰り広げる様子が見られた。21年12月に公表された「令和4年度税制改正大綱」、その中に盛り込まれていた「電子取引情報の電子保存、義務化における2年間の宥恕(ゆうじょ)措置」がその要因だ。

もともと、メールで受領する請求書などの電子取引情報は「紙」に印刷して保管している企業が少なくない。そのため、電子保存の義務化は、「紙」文化が根強い企業にとって負担が大きかった。22年1月1日に向けて急ぎ対応を進めていたところ、「2年間(23年12月31日まで)は、対応できていなくても厳しくとがめない」という配慮が降ってわき、胸をなでおろしたという企業も少なくなかったはずだ。

しかし、今回の措置はあくまで宥恕であり、猶予(実行時期を先送りにする)とは意味合いが異なることを見落としてはいけない。その点をするどく指摘し、「システム化に要する時間を加味すると、ゆっくり検討とはいっていられない状態である」と警鐘を鳴らすのが、日立ソリューションズの成田丈夫氏だ。

本記事では、成田氏が登壇したITmedia ビジネスオンライン主催のウェビナー「本当に正しい『改正電帳法』導入とは?」(開催期間:22年2月7〜8日)のセッションを通し、宥恕措置を受けたからこそ、考えたい電帳法との向き合い方を解説。事例などを基に「2年間を使いどう準備を進めていくべきか」を整理する。

電帳法自体は既に施行、「延期」されたわけではない点に注意

まず成田氏がセッション内で言及したのは、「『2年間の宥恕措置期間』は『2年間の準備期間』ではない」という点だ。そもそも、「2年間の宥恕措置」は無条件ではない。「やむを得ない事情があると認められ」かつ「求められれば『紙』で取引情報の提示・提出に応じることができる」場合に限られる。

では「やむを得ない事情」とは何か。成田氏は、「電子取引情報の電子保存に関わるシステム、ワークフローの整備未済と、保存要件に従って電子保存を行うための準備を整えることが困難であることも含まれる」と話し、昨年、短期間で急なシステムや業務再構築を強いられた企業の現状を鑑みた結果の措置であると説く。

「電子取引情報は電子保存すること」という、電帳法(電子取引)の原則は22年1月1日時点で施行されており、これが延期されたわけではない。成田氏はその点を強調しつつ、「速やかに対応を進め、やむを得ない状態を脱することが望ましい。仮に会計年度の開始日が4月1日の場合は、23年3月31日までの準備完了が必要となる。現実的な準備期間は残り1年ちょっとであり、既にカウントダウンが始まっている」と話した。

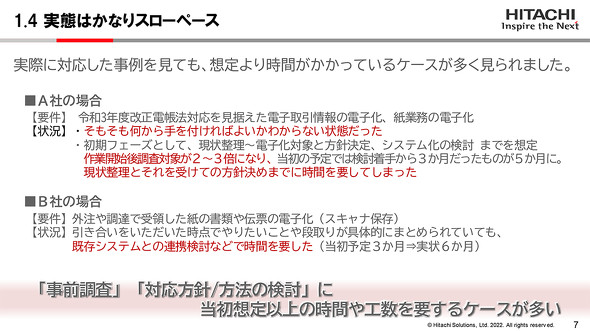

ちなみに、電帳法対応完了までには、どれくらいの時間を要するのだろうか。未完了の企業からすると未知数である。成田氏は「実際に(自社で)対応をした事例を見ても、想定より時間がかかっているケースが多く見られた」として、A社、B社の事例を紹介した。詳細は以下図を参照していただきたいが、両社に共通するのは方針や方法の検討に当初想定以上の時間、工数がかかり、対応がスローペースになってしまったという現実だ。

成田氏の「ゆっくり検討とはいっていられない」という言葉は、決して大げさな表現ではなく、事実に基づいた警告であることが分かる。

2年間をどう使う? 今から電帳法対応をスムーズに完了するには

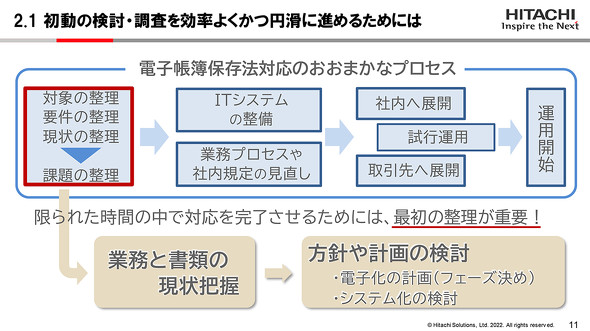

このように、一筋縄ではいかない電帳法対応を成功させるポイントとして、成田氏は「初期段階の各種整理と検討が重要」だと話す。

電帳法対応をしようと思うと、どうしても「電帳法の要件、対象書類」を軸に物事を考えがちだ。ともすれば、そこだけを見ていきなりシステム改修や選定に入り、結果「機能に過不足がある」「既存システムとの連携がうまくいかない」といった壁にぶつかることもある。

同社では、「多少の遠回りでも確実に検討を進められる」方法として、まず社内業務全般を把握することを推奨。その上で、現状の業務で扱う書類の棚卸しをし、電帳法対象の書類の扱いをどうするか。そして、DX推進の観点で電帳法対象外の書類の扱いをどうするかといった「業務電子化の方針決め」を検討し、その結果を受けてようやくシステム改修・選定のフェーズに移行するのがベストであると説く。

今あるシステム環境を生かした電帳法対応はできる? できない?

システム改修・選定をする際、どういった点に注目するべきかを押さえるためにも、あらためて電帳法の体系を整理してみる。

電帳法は主に、「電子帳簿書類」「スキャナ保存」「電子取引情報」の3つに区分される。この中で電子取引情報の電子保存は、冒頭でも触れた通り当初22年1月1日からの対応が“義務化”であったところ、2年間の宥恕措置が設けられた部分だ。各詳細は以下の通りである。

・電子帳簿書類……国税関係帳簿書類が該当。最初からPCなどを用いて電子的に作成した帳簿、書類を電子データのまま保存すること

・スキャナ保存……国税関係書類が該当。「紙」で授受した書類を、撮影して画像データとして保存すること。スマートフォンのカメラで撮影したもの、スクリーンショット保存をしたものでもよい

・電子取引情報……国税関係書類が該当。電子的に(メールやクラウドサービス、EDI上で)授受した取引情報(請求書、見積書、領収書などの書類)を電子データのまま保存すること

ここでは書き切れないが、上記には細かい要件が定められており、ただ帳簿書類データをPC内やストレージに保存すればいいわけではない点が悩ましい。できれば、今使っているシステムから、電帳法の全要件を満たせる統一システムプラットフォームに全乗り換えしたいところだが……実態は、「コスト面や業務ロジック面が関係するため、既存システムを活用したい、もしくはせざるを得ない企業が多数」(成田氏)だという。

先に触れた「業務電子化の方針決め」、そして、既存システムを考慮した製品選定。これらを自社だけで対応するのは、体力がある企業であっても難しい。むしろ大企業であるほど、業務フローや既存システムが複雑に絡み合っていたり、サイロ化していたりするため、対応完了までに時間を要してしまう。そこで、これら電帳法への対応をトータルで支援するため、日立ソリューションズが提供するのが「電子帳簿保存法対応支援ソリューション」だ。

初動から運用開始後までワンストップで強力支援

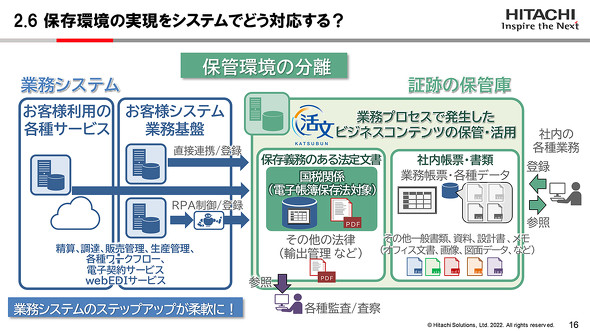

電子帳簿保存法対応支援ソリューションの特長は主に3つある。1つ目は「法要件を満たした製品、ITシステムの提供」だ。同社はこの部分について、「活文(かつぶん)」を中心に展開している。

全ての帳簿書類を集約 活文をデータの“保管庫”に

活文とは、文書や帳票など企業に蓄積されたビジネスデータの活用を「保存管理」「伝達共有」「価値創出」の3つの力で支援する同社のブランド。中でも「保存管理」は、法規制などの環境変化に対応したソリューションに力を入れている点が特長だ。

電子帳簿保存法対応支援ソリューションでは、主に電帳法で保存義務のある国税関係帳簿書類、加えてその他の社内帳票・書類をまとめて保存、いつでも参照できる「証跡の保管庫」として活文を提供している。

活文製品はJIIMA認証※1を取得しているため、電帳法における要件を満たすことができる。例えば、スキャナ保存と電子取引情報では、「検索機能の確保」が保存要件になっており、取引年月日、取引金額、取引先などの検索に必要な属性情報を保存する電子書類に付して、範囲指定やアンド検索ができる状態を保たなければならない。活文では、今使っている業務基幹システムに保存されている電子書類と属性情報を、連携バッチやAPIを用いて自動的に保管庫へ登録できる。もちろん、スキャナ保存対象の電子書類には、タイムスタンプ※2の付与も可能だ。

※1 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)にて、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電帳法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したもの/※2 一般財団法人日本データ通信協会が定める基準を満たすものとして認定された時刻認証業務によって付与され、その有効性が証明されるもの(国税庁HPより)。スキャナ保存対象の書類は、タイムスタンプを付すことで、改ざんがない状態を証明する必要がある

加えて、活文の保管庫は相互関係性を持たせた上で保管ができる点も特長。業務基幹システムごとに帳簿データや帳票・文書がバラバラに作成されている場合であっても、集約することにより各データと証憑との整合性を把握しやすくなり、各種監査・査察の際の対応がスムーズになるだけではなく、自社でのデータ参照・活用も大いにはかどるようになる。

成田氏は「業務基幹システムと保管機能を分離することで、業務基幹システム側のステップアップや入れ替えも柔軟に行うことができる」として、「既存のシステムを有効に活用する、電帳法運用形態を検討してはどうか」と呼びかけた。

法的知見に基づき間違いのない電帳法対応を実現

電子帳簿保存法対応支援ソリューションが有する特長の2つ目は、「コンサルから構築まで一貫した対応」だ。ここまで解説してきたように、電帳法対応をスムーズに進めるためには、業務と書類の現状把握、方針や計画の検討、社内への展開、試行運用などさまざまな対応を限られた時間の中でこなさなければならない。

日立ソリューションズでは、活文製品の提供にとどまらず、初動の調査検討支援、現状整理、方針決め、カットオーバーまで「ワンストップでサポートするだけではなく、運用開始後も製品保守やシステムのステップアップなど末永くお付き合いする」(成田氏)という。実際に、先述したA社、B社の事例でも、同社の伴走型支援により、システム化検討や運用開始など当初目指していたゴールを無事に切ることができた。

「電帳法のスペシャリストが具体的な施策を指南する」点も魅力で、法的知見に基づいた“間違いのない”課題解決を図れることは、複雑な法要件を有する電帳法対応においては心強い限りだろう。

多彩な製品とノウハウで企業DXの磐石な体勢を構築

そして最後、3つ目の特長は「システムをつなぐ総合的な提案」である。この点について成田氏は「一言で電帳法対応といっても、実際には何かを保存するだけではなく、電子化すること自体であったり、周辺の業務やシステムに関連することであったり、課題も多く発生する」と説明。

その上で、自社が有する多彩な製品、ソリューション、そして「文書・帳票保管に関する長年の経験と積み重ねたシステム化のノウハウ」により、電帳法対応、ひいては業務全体のDXを支援すると力強く話した。

何のための電帳法か 法対応だけ見た駆け足対応は失敗のもと

そもそも電帳法は、高度情報化が進み、ペーパーレス化が進む中で「紙」に縛られた業務効率の悪さを改善するため、そしてコロナ禍でデジタルシフトが加速する中で日本全体のDXを促すために以前より改正が重ねられてきた法律である。

法律である以上、対応していくことが企業の責務であることは間違いない。しかし、目先の法対応だけを見てシステムや業務の刷新を急ぐようでは、成田氏が指摘するような「周辺の業務やシステムに関連する課題」に気付けず、いずれほころびが生まれることになりかねない。

成田氏は最後に、「2年間の言葉に惑わされることなく、速やかに対応を進めていくべき」だと、先送りにせず今から準備を始めることを再度、強調。その上で、「お客さまの業務の電子化法対応の実現を、豊富な実績とノウハウを生かした総合的なご提案をもってサポートしていきたい」と話し、セッションを締めくくった。

「紙」業務から脱却し、業務効率化を図る。そのためにデータを活用し、最終的なDXを目指す。電帳法対応を実現できた先には、業務で扱う全ての情報に価値が生まれ、企業力強化に資する環境構築を果たせるはずだ。日立ソリューションズの力を借りて、2年の宥恕措置を計画的に捉え直す電帳法対応、ぜひ検討してみてはいかがだろうか。

Webセミナーのお知らせ

日立ソリューションズでは、電帳法の最新動向や対応における重要ポイントを、スペシャリストを招き解説するWebセミナーの開催を予定している。ぜひ以下より申し込みの上、参加してみてはいかがだろうか。

タイトル:いつまでに、何を、どう進める?まったなしの電子帳簿保存法対応

〜実例をふまえた、スムーズかつ効率的な対応のすすめ〜

日 程:2022年3月10日 (木) 15:00〜16:20(Webセミナー)

費 用:無料(※定員になり次第、受付を終了します。お早めにお申込みください。)

申し込み:こちらより

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社日立ソリューションズ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年3月6日

成田丈夫氏(スマートライフソリューション事業部 ビジネスコラボレーション本部 ドキュメントマネジメントソリューション部)

成田丈夫氏(スマートライフソリューション事業部 ビジネスコラボレーション本部 ドキュメントマネジメントソリューション部)