大企業から宇宙ベンチャーISTに転身 リーダーたちが組織に根付かせた当事者意識:日本の宇宙業界を変える

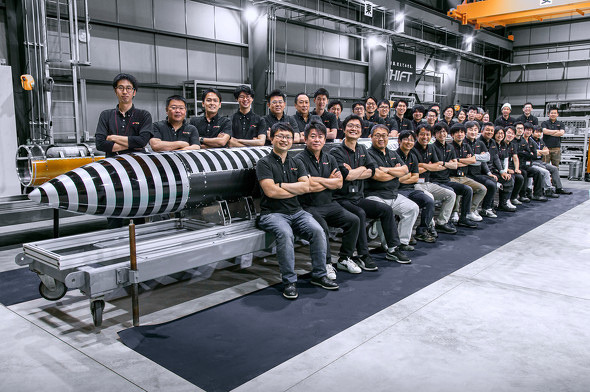

北海道大樹町に本社を置く宇宙ベンチャー、インターステラテクノロジズ(IST)は、2021年7月に2回連続で観測ロケットMOMOの宇宙空間への打ち上げに成功。23年度に打ち上げを計画している超小型人工衛星打ち上げロケットZEROの開発も進めるなど、組織的な成長を続けている。

現在は大樹町に本社、東京都江東区、福島県南相馬市に支社を置くほか、北海道室蘭市の室蘭工業大学に研究開発拠点を置く。メンバーは19年の約20人から、現在は80人を超え、大企業からも転職や出向する人が増えてきた。

組織が急激に拡大する中、多様なバックグラウンドを持つメンバーで、どのようなチームビルディングをしているのか。大企業で働いた経験を持ち、現在はISTでゼネラルマネージャーやグループリーダーを務める3人に、ISTのチーム力について聞いた。

ベンチャーの強みはスピードと柔軟さ

ISTはロケットを開発するベンチャーとして、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が創業。観測ロケットMOMOの開発と打ち上げをはじめ、19年5月に打ち上げた「宇宙品質にシフト MOMO3号機」で、国内の民間企業単独では初めて宇宙空間に到達した。

しかし、その後に打ち上げた「ペイターズドリーム MOMO4号機」と「えんとつ町のプペル MOMO5号機」は宇宙空間には到達せず、成功とは言えない結果に終わる。その要因を分析し、約1年をかけて全面的に機体を改良。21年7月、新しくなったMOMOv1(ブイワン)によって「ねじのロケット(MOMO7号機)」「TENGAロケット(MOMO6号機)」と連続で宇宙空間到達に成功した。

ISTのメンバーは19年には約20人だった。その後、3号機の成功からMOMOv1への改良を進める時期に一気に増えて、22年3月時点では80人を超える。その中には大企業から転職してきた人も少なくない。各部門のリーダー的存在を担っている3人に話を聞いた。

中山聡氏は、宇宙機器メーカーで10年以上ロケットに搭載する機器の開発に従事。21年1月にISTに転職した。前職でプロジェクトマネージャーの経験もあり、ISTでは開発部ゼネラルマネージャーの要職に就いている。

宇宙産業では、政府系の機関など従来の航空宇宙産業が進めてきた宇宙開発をレガシースペース、ベンチャー企業やIT企業などの民間企業が進める宇宙開発をニュースペースと呼ぶ。中山氏はレガシースペースからニュースペースのISTに転職した理由を次のように明かす。

「米国でスペースXなどが民間による有人宇宙飛行を実現している中で、日本の宇宙産業はこのままでは10年後、20年後に存在しているのかと危機感を持っていました。同じ思いを抱いている若手は、レガシースペースにはたくさんいます。今、国内でスペースXと同じようなことを本気でやろうとしている企業はISTしかないと思い、飛び込みました」

システムマネージャーとして統合システムを取りまとめる山中翔太氏は、20年4月に入社。前職のIHIエアロスペースでは、ロケットシステムの概念設計や、JAXAのロケット運用に従事した。低価格でロケットを開発するスペースXやISTの考え方に感銘を受け、あえてレガシースペースで勤務したのちにISTに入社した。

メカトロニクスのグループリーダーの山岸尚登氏は、以前は宇宙産業ではなく自動車産業の本田技術研究所に勤務していた。量産する二輪車や、レース用二輪での燃料系などの設計に携わっていたほか、電動モビリティを開発。別のベンチャー企業で勤務したのち、20年12月に入社した。自動車産業もロケットの開発も、基本的な部分は同じだという。

「自動車業界から見ると、ロケットの開発は裾野が広いのでとっつきにくく感じていました。でも、実際に入社してみると、原理原則は自動車と同じで、やっていることはそれほど変わりません。ロケットだからといって、特殊なことをしている感じはないですね」

3人とも大企業から転職してきた。山中氏は、ベンチャーでロケット開発に取り組む魅力を次のように話す。

「社内で開発や調整などを一気通貫でできることです。大企業の場合は技術分野ごとに他社にお願いするのが普通ですが、一気通貫だとスピード感をもって開発ができますし、仕様変更なども柔軟に対応できるのが強みだと思っています」

Face to Faceのコミュニケーションを重要視

ISTは現在、北海道大樹町に本社と工場、東京都江東区に東京支社、福島県南相馬市に福島支社を置くほか、北海道室蘭市の室蘭工業大学に研究開発拠点と多拠点で開発を手掛けている。距離的に離れた場所でのロケット開発では、コミュニケーションがチームビルディングの鍵を握ると中山氏は説明する。

「最も重要視しているのはコミュニケーションですね。Slackは使っていますが、Face to Faceでなければできないものも多く、オンラインや対面などによる定期的なコミュニケーションが必要です。私は普段は東京支社にいますが、月2回は各拠点に行くようにしています。

コミュニケーションが不十分だと、お互いに不安や不満がたまります。文句が出てしまう前に、考えていること、感じていることを早めに言い合うことを意識しています。また、課題を共有して、みんなでその課題を眺めて大変だと確認するだけでも、不安を取り除くことができます。各グループリーダーもその点を意識して動いていますね」

統合システムを取りまとめる山中氏も、普段は東京支社勤務だが、コミュニケーションを取るために定期的に北海道の拠点に足を運ぶ。

「大樹町と室蘭市には、月に1回以上は必ず行くようにしています。テーマは特に決めずに、いろいろな人たちに会って話を聞くことを重視しています。直接話すことで、異なる拠点のグループがどのように動いているかも共有しやすくなります。みなさんに納得感を持ってもらうことが重要です」

月に1、2回会うとはいえ、遠く離れた拠点とのコミュニケーションは簡単ではない。そこでISTでは、上司と部下のミーティングに1on1を導入している。ゼネラルマネージャーの中山氏は、IST社長の稲川貴大氏や、グループマネージャーと1on1をしている。

「月に1度は稲川さんとオンラインで1on1をしています。それ以外でも大樹町に行った際にはたくさんの方と話す機会を作っています。各グループリーダーとも1on1の時間を設けています。1on1では相談しづらいことや、困りごとになる前の芽の状態として感じていることを共有します。

コミュニケーションを取る上で大切にしているのは、何か言われたことに対して、結果的に実現しなくても、何かしらのアクションを起こすことですね。まずは受け止めて、行動することによって、思いは共有できると思っています」

MOMOの全面改良を成し遂げたチームづくり

前述したように、ISTは19年5月に打ち上げた3号機で宇宙空間到達を成し遂げたものの、4号機、5号機では成功には至らなかった。そこから全面改良に踏み切ったが、当初は困難だと感じていたという。3人の中では最も早い20年4月に入社した山中氏が、当時の様子を次のように明かす。

「エンジンノズルが割れて緊急停止したり、点火器に不具合が起きたりするなど、エンジンは全面的に改良しないと駄目だと分かり、そのときの雰囲気は暗かったですね。改良するためにやらなければならないことが膨大にあり、全社全員が取り組まないと達成し得ない仕事でした。だからこそ、コミュニケーションをとても大事にしました。

うまく仕事が流れるように、当時の開発プロジェクトマネージャー植松千春さん、運用プロジェクトマネージャー堀尾宗平さんらと一丸になって、いろいろな人と頻繁に話をしましたね。私は東京在住ですが、それでも月2回は必ず大樹町に行って、そのたびにほぼ全員と会って話をしていました。

それと、この時期に大企業でリーダーを経験するなど、チームをまとめた経験がある方が次々と入社したのも大きいです。私のあとに山岸さんと中山さんが入って、すぐに要となる仕事をしていただきました。リーダーの経験者に要となる仕事をしていただいたのは、6号機、7号機の打ち上げ成功にとっては必要なことだったと感じています」

中山氏は入社後すぐにチームをまとめる上で、全員に当事者意識を持ってもらうことに務めたという。

「当事者意識を持つことによって、出てきた課題に対して部署が違っても一人ひとりが理解できるようになります。どうしてもエンジニアは技術のことだけを見てしまうので、技術的なリスクがあった場合には前に進めません。そこで経営の状況も踏まえて考えることで、新しい答えが出てきます。第三者の立場で話すのではなく、みんなに当事者になってもらうことは、特に意識しています」

山岸氏はそれぞれが当事者意識を持つことで、離れていても距離を感じずに開発を進められていると話す。

「拠点が離れていても、同じ船に乗っている感覚があります。無責任な指摘や、意味がよく分からないプロセスなどもないので、仕事がどんどん進んでいきます。みんなが同じ方向で取り組んでいることが、距離を感じさせないのだと思います」

「50人の壁」を超えることで大きく成長

ベンチャー企業では規模が大きくなり、社員数が増加していく中で、さまざまな問題が発生するといわれている。その一つのタイミングが組織における「50人の壁」で、ISTもその壁に直面した。社長の稲川氏は、50人未満だと見える範囲で全員が動くので、マネジメントを気にする必要がなかったものの、50人を超えたタイミングで一人ひとりの動きが細かく見えなくなったと語っている。

そこでISTは、各専門分野をグループに分けて、グループリーダーに権限を移譲することで、「50人の壁」を乗り越えた。そこで鍵になったのが、リーダーになれる人物の採用だった。実は、山岸氏は49番目、中山氏は51番目に入社している。この時期からの採用の方針を、すでに入社していた山中氏は次のように説明する。

「社員が50人を超える頃から、採用する際に、コミュニケーションが取れるかどうかを重要視するようになりました。そういう人が多数派になることで、全体の雰囲気も変わります。グループリーダーは特にコミュニケーション能力が必要ですね」

中途採用で入社するのは、多様なバックグラウンドを持つ人々でもある。山岸氏は、業界の違いによって齟齬(そご)が起きないように、意識して話をしている。

「開発の流れに関しては、航空宇宙産業と自動車産業はよく似ていますが、意味は同じなのに表現方法やアプローチの仕方が違うケースが多々あります。バックグラウンドが異なる人と話をする時には、その点で齟齬が起きないように気を付けていますね」

山中氏は、バックグラウンドの違いが、ISTでは強みになっていると自負する。

「常に言葉で説明しようとするので、説明できない時には本当は別の方法がいいのではないかと気付くことがあります。それぞれにバックグラウンドがあることは、選択肢が増えるので、いいことだと思っています」

中山氏も、多様なバックグラウンドから出たアイデアが、開発を前向きに進めていると感じている。

「いいアイデアが出てきたら『どうぞどうぞ』と言って、すぐに実行してもらいます。排他的な文化はないので、提案もしやすいと思います。自分の業務以外の領域に踏み出すことも問題ありません。結果的に、適材適所で開発が進められていると感じています」

ZEROで日本の宇宙産業を変える

ISTではMOMOの製造と並行して、超小型人工衛星打ち上げロケットZEROの開発を進めている。山中氏は、ZEROの位置付けを次のように説明する。

「人工衛星打ち上げのマーケットは年々拡大しているので、当社にとってもZEROで人工衛星を打ち上げることが、事業としては本番になります。MOMOもZEROのためにあると言えます。ZEROは集大成ですね」

中山氏は、ZEROは日本の宇宙業界を大きく変える可能性があると話す。低価格のロケットが実現することで、多くの企業が宇宙産業に参入できるプラットフォームになる可能性がある。

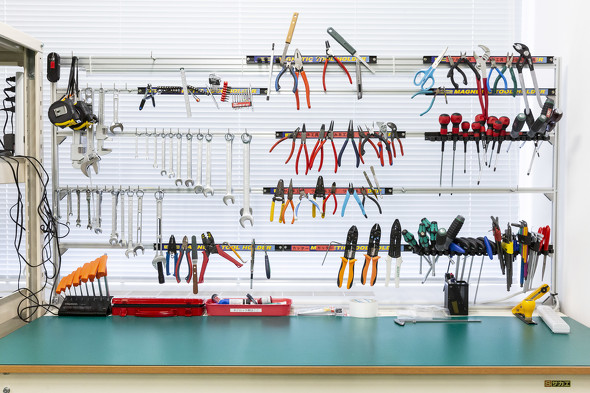

「私たちは民生技術を活用して、レガシースペースよりも格段に安い価格でロケットを作ることを目指しています。従来であれば部品一つ一つを試験するので、時間もコストもかかります。私たちの場合は、低価格の民生品でコンポーネントを作ってまとめて試験します。安価に作れるので、試験の結果、うまくいかなければ捨てても大きな損失にはなりません」

日本の大企業の場合、「既存のルールが何のためにあるのかを考えないまま、ルールを守ることが目的になっていることがある」と中山氏は指摘する。全く新しいロケットを開発するISTの各グループは、業界のこれまでのルールを踏襲する必要がないと判断すれば、新しい方法を試す。自律的な組織づくりによって、宇宙産業の在り方を変えようとしている。

「ZEROはパートナー企業の機器を使って作っています。ZEROが成功すれば、機器メーカーは他の企業にも売り込めるようになるでしょう。そうなれば、さまざまな企業が宇宙産業に参入しやすくなります。ZEROは日本の宇宙産業に革命を起こすプラットフォームだと考えています」

社員一人ひとりはバックグラウンドが異なっても、低価格なロケットを実現して、宇宙開発を日本の新たな産業にする目標は同じだ。顔が見えるコミュニケーションを通して、目的と志を共有することが、ISTの急成長を支える力になっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アトラシアン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年3月31日