顧客接点の獲得とCX向上に効く! LINEミニアプリが「デジタル化特効薬」な理由:LINE公式アカウント・LINE広告との連携も強み

顧客体験を向上させることの重要性が高まる中、コロナ禍を受けてさらなるデジタル化を踏まえた顧客接点の設計が求められている。中でも、顧客と直接的な接点を持ち、デジタル化が他業界と比較すると遅れているとされる飲食や小売りなどの業界では対応に悩む企業も多いのではないか。そこで「デジタル化特効薬」として活用したいのが、LINEミニアプリだ。

CX(顧客体験)を向上させるためには顧客との接点を改善することが求められる。ただし、顧客接点の改善といっても、従来のように店頭でプラスチックの会員カードを発行したり、Webサイトやメールマガジンからの流入だけに頼っていたりしては思うような結果につながりにくい。

もし、店舗側もユーザーも気軽に使えるツールで顧客接点を持つことができ、そこで得られたデータを基にして、シームレスなコミュニケーションをとれる手段があれば、CXの向上だけでなく、ビジネスの強化につながる。これを実現できるのが、LINEミニアプリであり、LINE公式アカウントだ。

今回は、主にLINEミニアプリについて、LINEの武藤ウォーレン道夫氏(ミニアプリ事業企画室 Growth企画チーム マネージャー)に話を聞き、いかに同社のソリューションがデジタル化、そして顧客接点・CXの向上に関する「特効薬」となるかを解説していく。

コロナ禍をきっかけに重要度を増す「デジタルの顧客接点」

コロナ禍において、飲食店や小売店、その他サービス業など顧客と直接関わるような業種では、顧客接点のデジタル化や業務効率化がこれまで以上に急務となった。これまでは少子高齢化による労働人口の減少などが課題だったが、そこに加えて感染防止の観点から非接触のニーズなども高まっている。

「コロナ禍の影響はありましたが、こうした業種におけるCXの課題自体が変化したわけではありません。以前から注目されていた、『O2O(Online to Offline)』や『OMO(Online Merges with Offline)』などのキーワードが代表するように、オンラインをうまく組み合わせて、店舗というオフラインを内包する形で新たな顧客接点を構築する必要があるといえるでしょう」と武藤氏は解説する。

店頭などオフラインのチャンネルだけでなく、デジタルでも顧客接点を持つことによって、来店したタイミング以外でも顧客とコミュニケーションが取れ、販売促進などの施策が可能になる。従来でもデジタルを活用した顧客接点づくりに取り組むケースはあったが、あくまで効果は限定的だった。Webサイトや電話で問い合わせを待つだけだったり、メールマガジンを一方的に送ったりするだけでは大きな効果は期待できない。

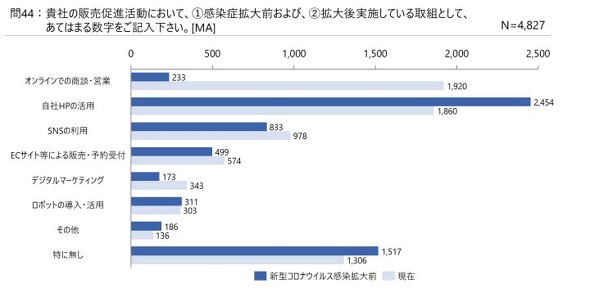

こうした流れを受け、経済産業省が発表した「令和2年度中小企業のデジタル化に関する調査に係る委託事業報告書」によると、コロナ禍の前後で、販売促進の活動に変化が起きている。自社Webサイトの活用は減り、SNSやEC、デジタルマーケティングの活用が伸びている。最も増加したのは「オンラインでの商談・営業」で、約9倍の伸びとなっている。

これまでリアル店舗しか顧客接点がなかった企業がオンラインでも接点をつくる場合、ネイティブアプリの導入も一つの手だ。しかし、中小企業が自社でネイティブアプリをゼロから開発するのは、コスト的にも時間的にも負担が大きい。ネイティブアプリの運用やメンテナンスにかかる費用も見過ごせないだろう。開発後に、ユーザーにダウンロードしてもらうハードルも高い。

かといって、従来型の会員カードを発行するには、「会計時などに紙の申込書へ書き込んでもらう」「スタッフがカードを発行する」など、現場だけでなく顧客にとってもオペレーションが負担になる上、対面接触の増加も避けられない。

そんなときに、「LINEミニアプリ」がこれらの課題解決のための特効薬になるかもしれない。

店内オーダーや会員証などをLINE上で提供できる「LINEミニアプリ」

LINEミニアプリは2020年7月にスタートしたサービスで、LINEアプリ上で店内オーダーや会員証などの豊富な機能を提供できるサービスだ。現在、飲食や小売りなどサービス業を中心に導入が進んでおり、多数の企業で1650件以上のLINEミニアプリがリリースされている(21年12月時点)。

「導入方法は『個別開発』と『パッケージ』の2つです。『個別開発』は、その名の通り、開発企業がお客さま専用のLINEミニアプリを個別に開発します。一方、特定の機能をすぐ・簡易に導入したい場合は、開発企業が提供している既存のSaaSパッケージサービスをアプリとして利用する『パッケージ』での導入がおすすめです。パッケージの場合は導入時の初期費用と月額料金を支払うのみで、申し込みから大体1カ月ほどで利用開始できるのがポイントです」(武藤氏)

LINEを既に使っている人であれば、LINEミニアプリを利用する際、わざわざ別のアプリをダウンロードしなくてもいいのが大きなメリットだ。例えば、店頭に設置したPOPやポスターに印刷したQRコードを読み取ってもらったり、Webサイト上のURLをクリックしたりするだけで、すぐにLINEミニアプリを利用してもらえる。これまではレジで「会員証をつくりませんか」と声がけして、専用フォームに入力してもらい、その後物理的なカードを発行して、さらにネイティブアプリをダウンロードしてもらう――と煩雑だったオペレーションが、劇的に効率化できる。

さらに、LINEミニアプリで取得した各種データは、LINEが提供する他の法人向けサービスへの活用が可能だ。

「例えば、アパレルショップで『会員証』機能を持つLINEミニアプリを導入していれば、来店しているお客さまのデータをLINE広告のターゲティングに活用して、類似する新規ユーザーに自社の商品をアピールできます。そのブランドが好きで店舗に来るユーザーに似たユーザーに広告を配信できるので、CPA(Cost Per Action)の抑制が見込めるでしょう」(武藤氏)

他にも、店内オーダーのLINEミニアプリであれば、個別の顧客が「いつ」「何を」「何個」注文したのかという情報が分かるようになる。このデータを活用すれば*、直近半年以内に来店した人にLINE公式アカウントでメッセージ配信したり、特定の商品を注文したユーザーにLINE広告で関連メニューを訴求したりするのも可能というわけだ。

*LINEアカウントとひもづいたユーザー行動データの取得には利用者の許諾が必須となります

LINE公式アカウントと連携してLTVの向上も

LINEミニアプリを利用してもらう際には、自然な流れでユーザーにLINE公式アカウントの友だち追加を促せる点もポイント(※友だち追加は任意)。LINE公式アカウントは、国内で9000万以上のMAU(Monthly Active Users、月間アクティブユーザー数)を誇るLINEのユーザーに対して、企業や店舗がメッセージを配信できるサービスだ。LINEは日常的なコミュニケーション手段として頻繁にチェックする人も多いことから、メールやネイティブアプリの通知に比べると開封率が高く、効果の高い顧客コミュニケーションが期待できる。

「飲食店が店内オーダーのLINEミニアプリを導入している場合、ユーザーの来店日や注文履歴が分かります。そこで、そのユーザーに対し、LINE公式アカウントを使って来店のお礼を述べつつ、『店舗で何度かご注文いただいたあのギョーザ、持ち帰りもできますよ』といったテークアウトに関するクーポン付きメッセージなどを送れば、新たな購買機会を創出することもできます」(武藤氏)

つまり、オフラインの店舗でLINEミニアプリが活躍し、そこでLINE公式アカウントの友だち追加というオンラインでの顧客接点を獲得した後、自然なコミュニケーションを行いながらLTV(Life Time Value)を向上できるのだ。

さまざまな業種で導入による効果が 「EX」にも貢献

実際に、LINEミニアプリを導入し、導入効果が生まれている事例を紹介してもらった。

1つ目は、京都府にある飲食店の事例だ。この店舗は3階建てで、店舗スタッフが注文を取りに階段を上下する手間が大きいことが課題だったという。そこで、LINEミニアプリを使い店内オーダーを導入した。

その結果、来店した人はメニューブックに貼ってあるQRコードを読み込み、自分のスマートフォンで注文する形となり、大きな声で店員を呼ばずに済む上、待ち時間も発生しないので顧客満足度の向上を実現できたという。店側としても注文ロスの削減になり、客単価のアップと省人化を実現した。

メニューを利用するタイミングでLINE公式アカウントの友だち追加もでき、追加してもらえれば後日お礼のメッセージを送り、再来店の促進にもつなげられる。

「こちらのお店に導入いただいたLINEミニアプリは、店内オーダーPOSソリューション『ダイニーセルフ』です。店舗向けの管理画面にある情報を活用すれば、まさに“老舗旅館のおかみ”が行っているようなお客さま対応ができるのが特徴です」(武藤氏)

例えば、今日来店した顧客のうち、常連は何人いたのか、新規顧客はどれくらいなのか、客単価はどう変化したかなどを一元的に把握できるという。さらに、常連と一緒に来た人が同じテーブルのQRコードを読み込むことで、常連がどれくらい新規顧客を連れてきているのか、というデータも分かる。

2つ目は、埼玉県に展開するヘアサロンチェーンの事例。このヘアサロンチェーンでは、サロン向けPOSシステム「サロンアンサー」とそのLINEミニアプリを導入した。店舗でQRコードを読み込むと、顧客側にカルテ情報や保有しているポイントなどが表示される。来店後はLINE公式アカウントを介して自動的に施術履歴に応じたお礼のメッセージを送信できるほか、個別に販促や再来店の案内なども送れ、予約もできる。

このサロンは以前、POSシステムと連動したネイティブアプリを顧客に提供していたが、受付業務の中でダウンロードしてもらう手間や、利用促進がうまくいかないなどの課題を抱えていた。そこで、LINEミニアプリに変えたことで、スタッフから顧客への案内時間が約3分の1に削減でき、利用率も向上。また、お礼メッセージを受け取った顧客の90%以上が、LINEミニアプリを使ってリピート予約をしているという。

3つ目の事例は、古本などのリユースショップを手掛けている企業のケース。こちらでは、ポイントカード機能を搭載した会員証サービスをLINEミニアプリとして導入した。従来は紙の申込書に氏名や住所、メールアドレスなどの個人情報を書いてもらい、プラスチックの会員カードを発行していたという。その裏側ではスタッフが申込書を見てシステムへ入力・データ化しており、カードの発行後はDMやメルマガなどを送って顧客とコミュニケーションを取っていた。

従来の方法だと、オペレーションや制作コストが高くついたり、DMやメルマガの効果が不透明だったりいう課題があった。そこで、新たなコミュニケーション方法を模索する中で、LINEミニアプリとLINE公式アカウントの活用にたどり着いたそう。

オペレーションの効率化やカード発行に関するコストダウンだけでなく、LINE公式アカウントの友だち追加数が9カ月で25万人も増加。配信したメッセージのクリック数や割引クーポンの利用数から見ても、LINEのユーザーはエンゲージメントが高いという。

「余談ですが、LINEミニアプリを提供していて“発見”だったのが、導入によって店舗スタッフの方々に特に喜んでいただけたことです。例えば、ある化粧品メーカー様における個別開発の事例では、デパートの売り場におけるLINEミニアプリの案内を効率化できたことで『以前はお客さまを待たせてストレスに感じていたが、環境が改善され、すごく助かった』という声をいただけました。CXだけではなく、EX(従業員体験)にも貢献できているのは、大変うれしいですね」(武藤氏)

LINEミニアプリでDXをスモールスタートしよう

サービスローンチから約1年半が経過したLINEミニアプリは、まだまだ変化の途中にあると武藤氏は話す。飲食や小売り、サロンといった領域で会員証や店内オーダー、会員証、順番待ちなどの機能利用が広がっているが、今後は他の用途、他の業界への展開も見込んでいる。

例えば、図書館だ。貸し出した図書の返却を督促する場合、多くの場合はメールを送ったり、電話したりしていたが、LINEミニアプリに置き換えれば省人化でき、自治体のコストを抑えることもできる。

顧客接点のデジタル化に関して、武藤氏は「大きなシステムを設計するよりも、まずはスモールにチャレンジすることが重要だと考えています」と話す。例えば飲食店なら、いきなり店舗全体のオーダーシステムを置き換えるのではなく、まずは飲み放題メニューのみなど、2階席だけといった形で部分的にトライしてもいい。LINEミニアプリを取り入れ、PoC(Proof of Concept、実証実験)を小さく回すことで、成功につなげられるはずだ。

最後に今後の展望について伺うと、武藤氏は次のように締めた。

「これまでもそうなのですが、LINEとしてはユーザーファーストを軸に、どうすればユーザーの不満を解消できるのかを常に考えています。その上で、店舗におけるDXに貢献して、ユーザーと店舗の距離を近づけていきたいと思っています」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:LINE株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年4月23日

LINEの武藤ウォーレン道夫氏(ミニアプリ事業企画室 Growth企画チーム マネージャー)

LINEの武藤ウォーレン道夫氏(ミニアプリ事業企画室 Growth企画チーム マネージャー)