DX推進に活用すべき企業の“遊休資産”とは? リコーがAIビジネスに取り組む理由:「仕事のAI」は日本企業のDXをどう変えるか

複合機などOA機器のイメージも強いリコーが、AIを活用したDX支援サービスの提供を開始した。その名も「仕事のAI」。20年前から研究開発をしていたというAI領域で、同社が有する強みとは。そして“仕事のAI”は遅れがちな日本企業のDXをどう変革するのか。

日本は海外と比較し、企業のデジタル活用が進んでいないとされる。デジタル人材の育成が遅れていることや、多様性の実現ができていない、あるいは目に見えない不確実性を嫌いがちな文化など、さまざまな要因が影響しており、簡単に解決できるものでもないのが悩ましい。現場は日常業務に手いっぱいで、デジタル活用、ひいてはDXに向けて新たな施策を打てずにいるのが現状だ。

ここで目を向けたいのが、日々の業務活動の中で企業に集積している数多くの「データ」だ。顧客からの声や営業日報など蓄積されるデータは、実はDXを推進するための武器となる貴重な資産なのだが、これまで業務改善や変革に直結させられず、あまり活用されてこなかった。

そうした企業の“遊休資産”ともいえるデータの活用を軸に、日本企業のDXを推進すべく、リコーは情報資産をAIで分析し、DXを支援する「仕事のAI」というサービスを展開している。複合機を中心としたOA機器を提供しているイメージも強いリコーが「データに注目してソリューションを展開している」と聞くとやや意外にも感じられるが、同社はこれまでもAI分野での研究開発を進めていた。

そこで今回は ”仕事のAI”を開発した経緯やその狙いなどについて、リコーの鈴木剛氏(デジタル戦略部 基盤開発統括センター デジタル技術開発センター DXビジネス開発室 ドキュメントDX開発グループ リーダー)と齋藤樹里氏(DDX事業センター 事業統括室 事業企画グループ リーダー)に話を聞いた。

OA機器だけではない! 20年前から進めていたAI研究

DXが進んでいない、といっても、当然ながら企業によってそのレベル感は異なる。

例えば、初歩的なケースであれば、DXをなぜ進めるのか、どんなメリットが生まれるのかが社内で共有できておらず、そこがボトルネックとなり、前段階である業務のデジタル化、つまりデジタイゼーションさえうまく進まないケースもある。

その少し先の段階として、デジタイゼーションは進められており、業務効率化やビジネス変革に必要なデータはある程度集積できているのに、活用できていないという状況がある。事業拡大のヒントが知らず知らずのうちに手元にあるはずなのに、見過ごしてしまっているような格好だ。

デジタイゼーションやデジタライゼーションは進み、せっかくデータが確保できているのに、その先にあるデータを軸にしたデジタルネイティブな企業へのトランスフォーメーションを実現できない。リコーはこうした現状を打ち破るために“仕事のAI”を展開し始めた。

「当社は長年OA機器をビジネスの軸としてきました。2000年代に入りソリューション提案の時代となり、その中で『モノ』にとどまらず広く多様なサービスを提案することの重要性が高まったことから、当社でもそういった方向性へシフトしてきています。いつの時代にも共有しているのは『お客様の業務の課題を解決したい』という考えです。その中で現在は、各企業で蓄積が進むデータをAI技術と組み合わせて情報資産を有効活用していただく、というのがわれわれのミッションだと考えています」と齋藤氏。

時代とともに多くの業務がデジタル化され、企業内にデータが蓄積される中で、同社がDX支援のためにAIを活用するのは“飛び地”的なものではなく、一貫した流れの中でたどり着いた結果だという。

そもそも同社がAIを手掛けるようになったのは最近のことではない。さかのぼること20年ほど前から、AIの研究開発を行っている。03年ごろに、ドイツの人工知能研究センターと共同プロジェクトを手掛け始め、14年にはディープラーニングを画像解析に活用したインフラ点検に関するサービスを提供開始。ディープラーニングを起点とする第3次AIブームでは、画像と言語を同じように数値データとして扱えるようになり、自然言語処理の技術が一気に進んだ。今の時代においてAIを活用してよいサービスをつくる上ではユニークなデータが必要であり、多様な顧客とのつながりや商流を持つ同社の強みがふんだんに生かせる領域だという。

企業の「守り」と「攻め」をデータ活用で強化する

“仕事のAI”は、企業が事業活動を通じて蓄積したさまざまなデータを体系化。事業拡大やリスク回避、業務効率化、利益の成長など、幅広い経営課題の解決に役立てられる形にして、これまでにないデータドリブンな経営を実現するためのサービスだ。

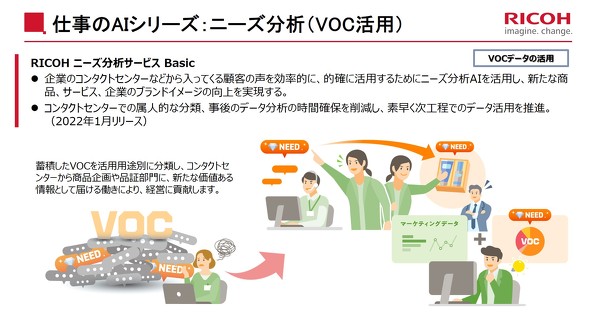

“仕事のAI”の一環として現在ローンチしているサービスはVOC(Voice of Customer=顧客の声)シリーズの「RICOH 品質分析サービス Standard for 食品業」(以下、品質分析サービス)と「RICOH ニーズ分析サービス Basic」(以下、ニーズ分析サービス)の2つだ。

「品質分析サービス」は食品業や食品製造業に日々集まってくるVOCを「問合せ」「食品安全」「製造流通」の3つの視点から自動で分析・分類し、重要度順に表示するサービス。VOCをデータ化できるだけでなく、AIで緊急度や重要度を分類することで、目的に沿ったデータ分析が行いやすくなるのが特徴だ。

「品質分析サービスは、企業における『守り』のデータ活用に役立つものです。

VOCとして集められたデータを真剣に受け止められるかどうかによって、企業経営に影響を及ぼすケースがあります。過去にも、VOCを軽視して不祥事が明らかになり、経営が傾いてしまった企業があり、特に食品製造業では、異物の混入などがあれば顧客の命にかかわる事態になることもあり得ます。

せっかくコールセンターなどで受けた、企業の根幹を揺るがしかねない情報に関するVOCが経営層に行き届かないのは問題です。しっかりと重要度・緊急度の高いデータを経営層や担当部署が察知できるよう、活用いただきたいですね」(齋藤氏)

もう一方の「ニーズ分析サービス」は、VOCを分析して「理想」や「希望」、また「困りごと」「提案」などのジャンルに分類し、商品開発に役立てられるのが特徴。品質分析サービスが「守り」であるならば、こちらは「攻め」のデータ活用に有用だ。

「ニーズ分析サービスは業界を限定せず、“コストセンター”と目されがちなコールセンターを“プロフィットセンター”に変革できるようなサービスとして捉えていただければと思います」(齋藤氏)

なぜ自然言語処理なのか 技術力にも強み

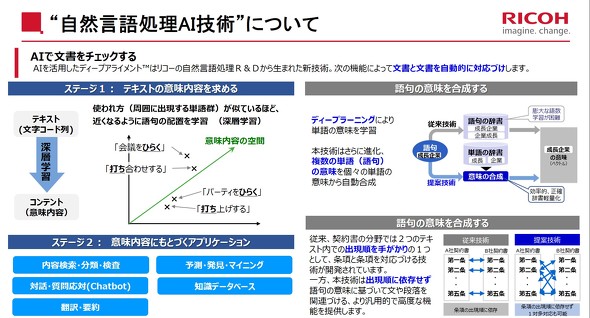

“仕事のAI”では、VOCという「文章データ」から情報を抽出するために、「自然言語処理」と呼ばれる技術を活用している。こうした情報の抽出には「テキストマイニング」が使われることもあるが、その違いはどこにあるのか。

テキストマイニングは、単語ベースで絞り込みをかける仕組みで、人が使う言語のばらつきを分析しにくいのがネックだという。例えば「腹が痛い」と「腹が立った」の「腹」は、同じ単語であるがその「意味」は同じではない。そこまで詳細にテキストマイニングを使って分析しようとすると、設定すべき条件がとても雑多になってしまう。

この「条件の設定」は一種職人芸ともいえるもので、担当者のスキルに依存してしまうし、知見の伝達もしにくい。VOCの分析にテキストマイニングを活用している企業もあるというが、細かく絞り込むためには100以上の条件を組み合わせなければいけないケースもある。この職人芸をAIで代替できるのが自然言語処理の強みであり、それはそのまま“仕事のAI”の強みでもある。自然言語処理であれば、人が文章を解釈するのと同じようにコンテキストを把握できる。

“仕事のAI”の強みは、自然言語処理を使っている点だけではない。そもそもの「AIの質」にも強みを持つ。

AIの質を高めるためには、より多くのデータに触れさせる必要がある。その点、同社なら国内はもちろんグローバルにもネットワークがあり、幅広い商流を持っているため、大量のデータを確保できる。

「AIの先進技術であるディープニューラルネットワークをフル活用している点も、優位性として挙げられます。より前の世代のAIを使ったソリューションですと、テキストマイニングや統計的言語処理といった技術を活用するものも多いのですが、これらはあくまで人間のエンジニアが工夫して設計するなど、より多くの工数が求められます。

一方、われわれのAIはこれまで人間が手を動かしていた部分を機械学習で自動化できます。一度機械学習のフレームワークを組んでしまえば、データが増えた際にもフレームワークはそのまま使えるので、拡張性やスピードの点でも強みがあると考えています」(鈴木氏)

「アジャイル開発」も特徴 経営陣がバックアップ

“仕事のAI”に関してもう一つ特徴的なのが、開発に当たって「アジャイル」と呼ばれる手法を採用したことだ。短いスパンで計画・設計やテストを繰り返す点が特徴で、これまでのようなハードウェア開発ではなかなか採用が難しいとされる。もともと研究所で扱っていた自然言語処理の技術をベースに、より短い工期で提供を開始するため、経営層が旗振り役となってプロジェクトを進めることになったという。

「コアとなるAI技術を作る部分とソフトウェアの開発、そして企画営業や組織立ち上げも含めてアジャイルで進められました。社長が号令をかけたプロジェクトだったので、とても進めやすかったです」(鈴木氏)

実際の開発は顧客とも協業し、データを受け取りながら短いスパンで解析・フィードバックをもらう――といったブラッシュアップを繰り返した。並行してサービス体制を確立させ、機能が固まった段階ですぐにサービス化を実現した。

顧客に寄り添い「リコーならでは」を提供していく

“仕事のAI”の今後について、顧客企業のDXレベルに応じた柔軟な提供体制を構築したいという。

例えば、顧客がDXを推進するに当たり「紙をデータ化する」という入り口が必要なら複合機を中心に、テレビ会議システム、エッジやIoTなど、ワークフローのかなりの部分を支えるソリューションやサービスを同社は提供している。DXがまだそこまで進んでいない企業であれば、複合機を起点に紙書類のデータ化を入り口として、長いスパンでデータの活用やシステム連携による業務効率化を実現していく――こうした将来図も思い描いている。開発パートナーも多く、企業がDXを進めるに当たり、選択肢が多いというのも心強い限りだ。

「われわれにとってDXとは、デジタルネイティブな新しいビジネスモデルを創り出すことだと考えています。単一の部署の効率化だけでなく、なるべく多くのワークフローをDXで効率化していくことを目指しています」(鈴木氏)

現在、VOCシリーズは食品業や製造業を主な対象としているが、今後は流通や一般業務などにも広げていく予定だ。例えば、営業が日々作成する日報の情報をAIで分析することで、担当している企業の信用度をスコアとして出し、与信などで役立てるような活用も考えているという。

最後に、今後の展望について伺った。

「日本では産業構造が切り替わるような破壊的DXはなじみにくく、商習慣に即したDXを地道に進めていくべきではないでしょうか。そうなると当然時間はかかってしまいますが、お客様の文化や商習慣に合わせて、的確なサービスを提供していきたいですね」(鈴木氏)

「デジタル化の社会基盤を構築し業界をリードする“GAFA”とは違う役割で、リコーらしく、お客様の文化を尊重しながら、そして実地的な業務を見ながら、宝の山である情報資産の活用をお客様と一緒に推進していく。この『リコーならでは』にプライドを持って今後も続けていきたいです」(齋藤氏)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:リコージャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年5月2日