「自分たちでやるしかなかった」――エン・ジャパンのDX推進リーダーが語る、人材・組織づくりの秘訣とは:業務アプリの内製化でデジタル人材を育成

多くの企業が生き残りをかけ、待ったなしでDXを進めている昨今。DXの推進にはデジタル人材が不可欠だが、経済産業省の発表によると2030年には約79万人のデジタル人材が不足すると予測されている。企業も何とか人材を確保しようとするが、最近は売り手市場で難しくなっている。

ただでさえ米国企業と比べると低い日本企業のIT予算の多くは、既存システムの保守・運用に割かれているのが現状だ。投資を行うにしても、プロフィットセンターである営業部門や製造部門を優先する傾向にある。

そんな中、非IT領域の業種ながらDXに向けて人材を社内育成し、組織作りに取り組む企業がある。人材大手のエン・ジャパンだ。同社はノーコードツールを活用しながら、現場で業務アプリを開発することでデジタル人材を育成している。そこにはどんなノウハウがあるのか? 「皆必死で余裕がなかったから、自分たちでやるしかなかった」と当時を振り返る、同社のDX推進グループでグループマネジャーを務める高橋淳也氏(事業推進統括部 事業管理部 部長)に話を伺った。

重すぎて固まるExcel……行き着いた先がノーコード

エン・ジャパンは1983年に創業し、2000年に上場。現在は求人情報メディアや人材紹介サービスなど、30以上の事業を展開している。代表的なサービスの転職サイト「エン転職」を目にしたことのある読者も多いだろう。

16年、中核事業のエン転職は大規模なリニューアルを実施。当時はレガシーなツールやシステムで業務や業績の管理を行っていたが、事業拡大に伴い新しい仕組みが必要になった。

高橋氏は当時、エン転職に掲載する企業の取材、原稿管理などを行う制作部で働いていた。事業の成長に伴ってIT投資は行われたが、ユーザー向けWebサイトや営業のSFAのアップデートが優先され、制作部の優先順位はなかなか上がらなかった。

当時の制作部は、増え続ける求人広告の制作に人手が追い付かなくなっていた。社内外のライターが抱える業務をアシスタントへ分業しようとしたが、業務分担と進捗管理をどうするかの問題が浮上。社内外のコピーライター、校正担当や進行管理のアシスタントで合計数百名――それぞれのキャパシティ管理にExcelを使っていたが、思うように進まない。

「忙しい時期ほど多くの人がアクセスし、Excelは不安定になりました。動作が遅いとメンバーは更新しなくなり、管理が滞ります。Excelの限界を超えていました」(高橋氏)

情シスに相談したところ、基幹システム移行のタイミングと重なり、すぐの対応は難しいことが判明。「どの部署も急激な事業拡大に必死に食らいついている。誰も余裕がないのなら、自分たちで解決しなければならない」となった。そこで見つけたのが、ノーコード・ローコードで簡単に素早く業務アプリを作成することで、現場主導で継続的に業務改善できる「kintone」だった。

ツール活用を通した人材・組織作り

17年に最小限の契約を行い、kintoneでできること・できないことを検証した。業務の分配や進捗の管理などができるアプリをkintoneで作れそうだと分かり、本格的に導入することになった。

最初に着手したのがキャパシティ管理のExcelのリプレイスだ。Excelからkintone化することで、工数を95%削減し、月間200時間も短縮した。

「私は非エンジニアですが学生時代は理系で、プログラミングの授業も受けたことがありました。非エンジニアがプログラミングをマスターするのは困難ですが、kintoneのUI/UXであればアプリを作り、メンテナンスも自分で社員に教えられると思いました」

しかし使えそうなツールを導入しても、従業員が活用せず組織に定着しなかったら意味がない。新しいツールをフル活用し、業務アプリを開発できる環境整備が必要と判断した高橋氏は、人材探しと組織作りに取り組むことにした。

社内から人材発掘

まず人材探しでは開発経験を一切問わず、適性や意欲を重視した。適性テストの結果を踏まえ、開発組織に向く人をピックアップ。社内公募制度で希望者を募ったり、社内の短期留学制度で開発を経験できる期間を設けたりした。こうすれば強制的な辞令ではなく、従業員が「新しい業務に挑戦したい」と立候補でき、年次も業務経験も多様な人材が集まる。

人材の調達は外部採用やアウトソーシングの手もあるが、社内育成に比べて時間や費用がかかってしまう。社内育成なら指導する側・指導される側ともに成長でき、業務ノウハウも蓄積しやすい。組織内のコミュニケーションが向上するのもポイントだろう。

高橋氏が人材選びで最も重視した知識・スキルは、制作部や営業部などの現場経験があり業務内容を理解していることだ。現場社員の“あるある”な悩みに共感でき、アプリ化の可否や必要な機能について議論できるスキルがマストだった。

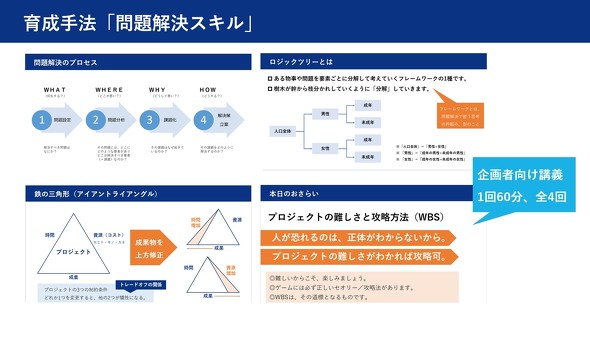

またあるとベターなスキルとして、問題解決スキルも重視した。現場のヒアリングを踏まえ、やりたいこと(理想)・実態(現状)から問題と原因を探り、業務を整理してシンプルにしたものをkintoneに落とし込む――この一連の業務が必要だったためだ。

「問題解決プロセスやロジックツリーの他、アプリ開発と定常業務の違いを本気で教えました。具体的にはアプリ開発の不確実性をコントロールする方法や、現場とのコミュニケーションの仕方などです。ITの専門スキルは基礎だけ教え、OJTを通じて私も一緒に勉強しました。実践こそが最高の教科書です」

失敗歓迎! トライ&エラーできる環境と評価制度

OJTのポイントが、トライ&エラーをして良いということ。「アプリを作っても失敗できるからkintoneを気軽に始められる。失敗できるからこそ、その過程が学びになると従業員が思えます」と高橋氏はいう。スクラッチで開発したり、高価なシステムを利用したりする場合は失敗しないよう綿密な計画が必要だが、kintoneであれば「取りあえず作って捨てる」が可能だ。

しかし失敗しても、エラーのままにしておく訳ではない。トライ&エラーできる環境には、失敗や試行錯誤を前提とした評価制度も必要だ。アプリ開発を行うのだから、評価もITスキルを重視するのかと思いきやそうではない。

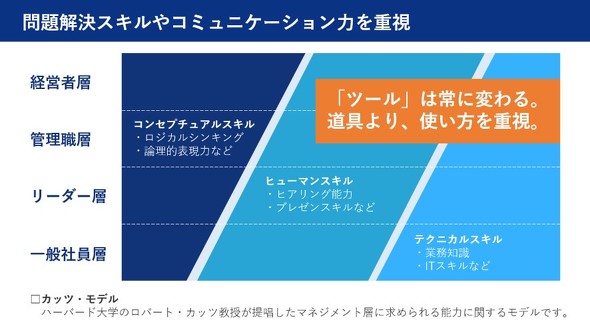

「当社は人材会社なので、社員育成の仕組みはしっかり考えられています。カッツ・モデルをベースにし、事業部側の評価では、ITスキルなどのテクニカルスキルはあまり評価に加味されていません」

カッツ・モデルとは役職ごとに求められるスキルを考えるためのフレームワークで、「ロワーマネジメント」「ミドルマネジメント」「トップマネジメント」の役職ごとに、必要な「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」を定義している。エン・ジャパンでは「一般社員」「リーダー」「管理職」「経営者」と分け、アプリ開発も円滑なコミュニケーションを行うヒューマンスキルや、状況を分析し本質を捉えるコンセプチュアルスキルを重視している。

「技術は進化するので、kintoneを使わなくなる日もいずれ来ると思っています。ゆえに変化を前提にした技術の使い方と、その学び方を知ることが重要です。その上で評価体系も定義し、アプリ開発に自身の能力をどれだけ発揮したかをミッションとして設定しています。ツールをどれだけ使えるかではなく、あくまで手段なのです」

OJTではアプリ開発の中心メンバーをサポートしながら、kintoneやアプリ開発の作法を学ぶ。その後プロジェクトの一部を任され、リーダーへとステップアップしていく。難易度の高いプロジェクトを遂行できれば、今度は複数のプロジェクトを同時に動かすという段階を踏む。

kintoneを使ったアプリ開発という業務にもかかわらず、評価軸がテクニカルに偏重していない点が興味深い。そしてだからこそ、どんな時代でもどんな技術でも対応できる評価制度といえるだろう。

IT専門・情シスと連携強化

必要に駆られて自力で始めたプロジェクトだったが、エン・ジャパンには情シス部門も存在する。高橋氏が率いるDX推進グループと情シスの役割分担は話し合いながら調整を進めた。結果的に、顧客と接点のある部門はkintone化して高橋氏らで改良し、基幹系システムは情シスが対応することにした。

「『情シスとケンカしませんか?』とよく聞かれます。私は思いっきり頼っています。プロである情シスから、データの取り扱いや情報セキュリティ対策も学び、我々のITリテラシーも上がりました。互いの得意分野を生かして連携しています」

こうしたすみ分けと連携ができたおかげで、情シスと協力しながら全社的な大きな課題に取り組む体制ができているという。

開発アプリは2409個、年間2万6000時間を削減

22年9月現在、kintoneで開発したアプリは延べ2409個(デモ版を含む)。作業時間の削減は年間2万6000時間(20年度実績)になった。

今では制作部の業務管理以外にも、kintoneの活用が全社的に広がっている。その代表例が全営業部の業績管理だ。kintoneでまとめたデータをExcelのように表示する「krewSheet」(グレープシティ社提供)と連携し、クライアント企業の商談情報、架電数、カバー率などの情報をまとめ、今どの企業にどんなアクションが有効か一目で分かるようになっている。導入後は月312時間、年間3600時間を削減した。

コロナ禍では申込書のワークフロー改善にも取り組んだ。従来は紙の出力後に押印し、PDF化して管理部門へ提出というフローだったが、kintoneと情報公開ツール「kViewer」(トヨクモ社提供)を連携し、申請から承認までオンラインで完結できるようにした。結果として月間800時間の削減につながった。

エン・ジャパンがアプリ開発の内製化に成功している要因は、人材育成と環境作り以外にもある。それは優先順位の付け方で、ニーズから緊急度が高いかつ、kintoneがハマる課題に絞ってアプリを開発していることだ。ノーコードに不向きだったり、改善効果が小さい課題に対応したりしても、開発や運用で破綻してしまう。

「『あったら便利』は対応せず、マストで必要だからPoC(概念実証)では終わりません。緊急度合いは事業上の必要性と、部署の意思決定者の意思で判断しています」

kintoneで開発でき、改善効果が大きい課題を解決することで、より効果的に運用できる。現場からは「これだけ頼れる環境を作ってもらえ、最大の成果につなげたい」「削減できた時間で電話やメールができる」といった声が寄せられているという。

人材育成の型にデジタル人材を当てはめる

ここまで聞くと、エン・ジャパンの取り組みはスムーズに進んだように見えるかもしれない。人材会社だからこそ人材育成のナレッジやノウハウがあり、成果につながりやすいのではと感じた読者もいるだろう。

しかし、同社も決して順風満帆に進んだ訳ではない。高橋氏に部署内外から問い合わせが集中し過ぎたり、主力メンバーの産休育休のタイミングが重なり人手不足に陥りそうになったり、課題は度々あったという。

組織が変革し続けるには、特定の人に業務を属人化させないことがポイントだ。いつ誰かがいなくなっても回る組織を作るため、DX推進グループでは業務を言語化し、マニュアル化を徹底している。「他のツールを使う際もプログラミングは禁止して標準化を進めました」と高橋氏は説明する。

kintoneの活用を通したデジタル人材の育成や組織作りについて、社外で講演する機会も多い高橋氏。若手時代に求人広告の業務で2000社以上に取材した経験も踏まえ、「完璧な会社は存在しない」と言い切る。

「人間はどうしても課題やできていないことに目が向いてしまいます。しかし発想を転換すれば、自社でDXが遅れていても『自分たちでゼロから動かせる』『前例にとらわれず済む』と捉えられます。競合と比較して後発だとしたら、『他社事例があるから参考にできる』と考えられるのです」

会社は法人であり、要するに「人」と同じだ。弱みに目を向けるより、特徴や特性を理解し、「強み」に転換していく発想が求められる。こうした発想の転換とともに、DXには経営層の適切なコミットも重要だという。

「経営層は現場に頼りきったままではいけません。現場が状況を受け入れて解決策を探しているうちに、経営層は会社全体の方針を整え、リソースを調達するのが仕事です」

どの会社にも歴史があり、人材を育成する何らかの型はある。その型を否定し、ゼロからデジタル人材育成に特化した仕組みを作っても馴染むことはない。自社の特徴や特性を踏まえ、既存の型にどのようにデジタル人材の発掘や育成を落とし込めるかが肝要だ。

「DXを推進するには情シスなどIT系の専門家が必要です。しかし専門家だけではDXは進みません。企業変革であるDXは企業・事業理解が必要で、専門家と現場社員がタッグを組む必要があります。現場社員に新しいデジタル人材の候補は必ずいます。その芽を見つけて、他社も諦めず育てていただきたいです」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年11月20日

エン・ジャパンの高橋淳也氏(事業推進統括部 事業管理部 部長)。DX推進グループをけん引するリーダーとしてグループマネジャーも兼務する

エン・ジャパンの高橋淳也氏(事業推進統括部 事業管理部 部長)。DX推進グループをけん引するリーダーとしてグループマネジャーも兼務する エン・ジャパンが提供するサービスの一部(公式サイトより)

エン・ジャパンが提供するサービスの一部(公式サイトより) 「kintone」紹介資料より

「kintone」紹介資料より

「DXには発想の転換が必要」と語る高橋氏

「DXには発想の転換が必要」と語る高橋氏