自社製品を徹底活用! データ連携ベンダーのセゾン情報システムズが自ら進めるDX:“DXのバラバラを、スルスルに。”

これまで、企業の意思決定で重要視されていたのが現場での経験や度胸。DXの推進により、経験だけに頼るのではなく、データ分析を基に課題解決のための施策やビジネスの意思決定を行う「データドリブン」に注目が集まっている。データエンジニアリングカンパニーであるセゾン情報システムズでは、自らのDX実践として、自社IT環境のクラウド移行をほぼ完了し、データドリブンプラットフォーム構築を進めている。どのように推進し、データ活用しているのだろうか。

データエンジニアリングカンパニーであるセゾン情報システムズは、DX実践として、自社製品を徹底的に活用し、IT環境のクラウド移行をほぼ完了させた。さらに次のステップとして、データドリブンプラットフォーム構築を進めている。どのように推進し、どうデータを活用しているのか――。セゾン情報システムズ取締役 事業推進管掌 兼 上席執行役員 DIビジネス統括 兼 データプラットフォームビジネスユニット長の石田誠司氏に話を聞いた。

――まずはセゾン情報システムズの事業概要からお話しいただけますか。

石田: 当社は小売業、特に百貨店を対象とした情報会社としてスタートしました。本年度よりコア事業として定義している領域は流通・金融業のSI事業ですが、新たに戦略事業として、30年前に組み上げたファイル連携ソリューション「HULFT」を中心に据え、小売りに限らず、さまざまな業界のお客さまのDXを支える事業を展開しています。HULFT製品群は、2022年9月末時点で1万社以上のお客さまにご利用いただき、累計出荷本数は約23万本となります。

百貨店業界に限らず国内企業は、「DXが立ち遅れている」といわれていますが、これは会社によって異なります。経営層をうまく巻き込み、会社全体のDXを進めている企業もありますし、「デジタイゼーション」と呼ばれる、テキストや事業フローに電子化を組み込み、費用対効果をきっちり経営層に伝えている会社も成功している事例といえます。

DXにおいてデータ連携・共有は必須ですが、まだそこに意識が向いていない企業はあります。以前、ある金融機関の役員と話をしたときに「自分たちはDX化をしたけれども、取引先が紙のまま」と頭を悩まされていました。「DX化までの道のりを支援する」とうたう当社は、データに対する意識の差を埋めるために、確固たる信頼のあるHULFTのファイル連携機能やDataSpiderのデータ連携技術を用いて、異種のデータを付けあわせることから提案しています。

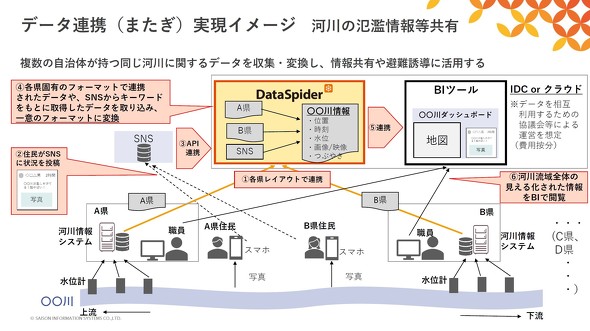

直近の事例でいえば、ある自治体から「防災に関わるソリューション、特に自治体またぎの河川氾濫の見える化の提案をしてほしい」という要望が寄せられました。河川は一つの自治体でなく、県や国がそれぞれ管理する地区をまたいで流れているため、異なるデータが各自治体に存在します。そこで、各自治体や個人が投稿したSNSの情報など異種データを統合して、自治体が持つデータだけでは分からなかった、“河川氾濫の実態をリアル“に浮き彫りにします。

また、異種データの統合は、さらに大きな役割を持つと確信しています。現代の企業成長課題として変化のスピードが激しくなり、1人1社では解決できない問題が増えてきています。異業種連携やエコシステム、バリューチェーンの拡大が進めば当然、従来とは異なる形で異種データをまたぐ必要が生じますが、そのための人材が不足しているのも事実です。

一方で、持続可能な社会を実現するための課題も浮き彫りになっています。例えば、カーボンニュートラルを実現しようとしたら、自社でCO2排出量データを積算するだけでなく、取引先の排出量まで把握する必要があります。当然、企業間でデータが共有される必要があります。

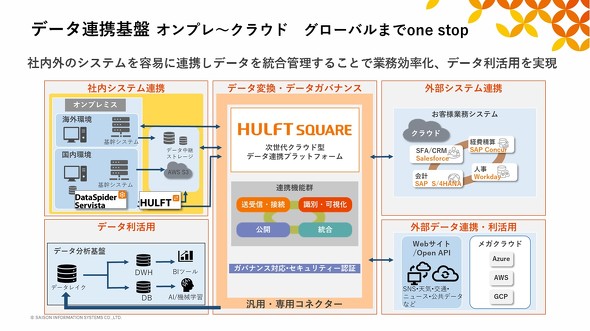

企業が成長していくうえではもちろん、持続可能な社会の実現のためにも、限られた人材やコストの中で効率よく企業間でデータをまたいで共有することが重要であると捉えています。このサービスはデータ連携プラットフォーム「HULFT Square」によって実現できると考えています。

現在先行リリースしているHULFT Squareは、クラウドのみならず、各社がオンプレミスのサーバ上で保有するデータも自由に交換できるソリューションです。30年以上HULFTの開発・運用で培った独自の暗号化セキュリティ技術によって安心してお使いいただくことが可能です。

もちろん、プロダクトを出荷するだけではありません。当社では「コンセプトデザイン」というサービスを用意し3〜6カ月でデータ連携の基盤をご利用いただくことが可能なDXコンサルティングを提供しており、現在200以上もの企業さまに契約していただいています。多くの事例から培ったノウハウ・テンプレートをもとに「データ連携、DXとはこういうものですよ」と分かりやすく丁寧に、“データ連携リテラシー”の重要性を説き続けています。

――HULFTが開発された30年前には、現在のように「データ連携の重要性」は議論されていなかったように思います。どのような背景からHULFTが誕生したのでしょうか。

石田: おっしゃる通り、30年前にはHULFTのような汎用性の高いファイル連携ソリューションは存在しませんでした。例えば“ファイルを送ったら、手動で送信元のファイル消してください”といった原始的なもの。私たちは、すでに異機種間のファイル連携の重要性を感じていたため、全てのハードウエアやシステム環境をサポートできるHULFTの構築に着手しました。

その後、ファイル連携にとどまらずデータ連携にもフォーカスします。ファイル連携はHULFTでハンドリングして、データ連携ソリューション群(DataSpiderなど)では、確からしいデータ、最新のデータがどこにあるのか、また個人情報保護の観点から使用してよいデータなのかを判断するために、さまざまなソリューションを駆使してマスキング。<送る><受け取り>以外の質の高いデータマネジメントソリューションを組み上げました。

“DXのバラバラを、スルスルに。”自社の実践で見えた強み

――現在、自社内で積極的にデータドリブンを実践していると聞きました。そこに至った背景と現状をお聞かせください。

石田: 事業構造の変化に対応するために、まず自分たちがデータドリブンを実践して、DXを体現することを重視してきました。お客さまへ提案するにあたり、カタログスペックの説明だけではなく、実体験としてソリューションを提案することを徹底しているのです。

データドリブンを実践するにあたり、もともとSI事業者なのだからすぐに全社員に浸透していったのかというと、そうではありませんでした。それなりに歴史のある会社ですし、全員がファイル共有に関わる仕事に携わっているわけではないので、正直、社員からもさまざまな意見がありました。ただ、“自分たちで経験してみるべし”という経営陣の強い意志も後押しとなったのは確かです。まず自分たちで実践することで、製品の足りない部分もフィードバックでき、製品を広く浸透させる力になっていたようにも思えます。

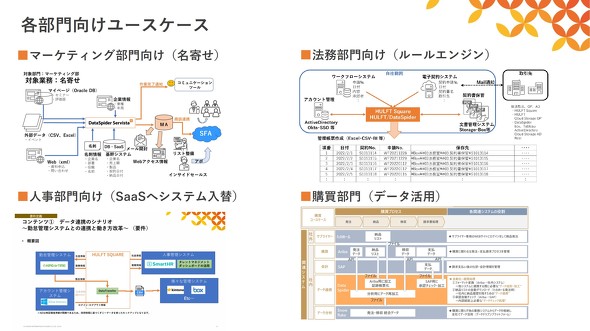

例えば、あるSI事業者から「自社で取り扱っているSaaS製品との連携ってできないの?」という要望がありました。ちょうど社内でも同様の課題の解消に取り組んでいて、データ連携のための“プロセスの連携”について議論されている段階にありました。例えば、契約書が電子化されて文書をSaaSで管理しますが、まず社内でつなぐための開発が必要になります。また、さまざまな電子契約のSaaSが提供されている状態なので、企業間で取引する際には、同じ目的にもかかわらず一方の電子契約SaaSサービスにあわせるという手間が発生しています。そこで、連携コネクタを開発することによってその手間を省き、より使いやすいSaaSの提案につなげることを可能としました。

これを社内でも実践していて、例えば、文具を購入する際、経費申請を承認すればそのデータが自動的に外部購入サイトに飛び、納品されると購買部へ納品データが蓄積されます。さらに支払いデータは会計システムに接続されて仕訳される、というように、さまざまなプロセスを連携することで、共通してデータ管理の最適化をしています。これを私たちは「バラバラをスルスルにする」と呼んでいますが、プロダクトの最大メリットになると自負しています。

――社内で実践していく中で感じた変化はありますか。

石田: 社内にデータドリブンプラットフォームを構築するプロジェクトがあるのですが、これまでほとんどデータ分析に関わってこなかった人をアサインし3カ月程度で彼らの手で分析プラットフォームをつくりあげました。これは当社プロダクトの操作性の高さを物語っています。アウトプットが自由に出てくると「これも、あれも」といった具合に、どんどん欲が生まれて改善されていきます。逆に、思うようにデータが出てこなくて時間がかかると成果が出づらいと思います。必要なデータを、時間をかけずにスルスルと出力できることで、健全な体質になってきていると感じています。

社外連携という意味でも、当社のデータドリブン実践が広がりを見せています。例えばHULFTで培った伝送系ノウハウを用いて社外企業のEDI連携に実装できるのも好例です。新しいビジネス創造にデータ連携が生かせるという意識も社内に生まれています。

私自身、各社の経営層の方と話をする中で、SDGsの話題をよく耳にするようになりました。先ほど例示した、カーボンニュートラルに向けてデータを測るシステムもさまざまな企業が展開していますが、結局、皆さんは企業間の異種データの連携で悩まれています。またデータを集めても「次にどうすればいいか分からない」という企業が多い印象です。当社はDX課題解決の第一歩を示すこともできますし、カーボンニュートラルであれば、“次の一歩”を提案することもできます。

データをつなげて見える“新たな気付き”

――あらためて、データドリブン経営の重要性についてどのように考えていますか。

石田: “見つけられない気付き”が見つかると思っています。例えば、以前デイトレーダーの方を分析したところ、「40代のデイトレーダーは水とトイレットペーパーを大量に発注する」ことが分かりました。これは「家にいる」というライフサイクルから導き出されたデータなのですが、異業種のデータを連携することで、新たな気付きが生まれるという好例です。よって経営者の皆さまに「バラバラのデータをまとめてみることで、違うことが見つかりますよ」と話をすると盛り上がりますね。

当社では、データ分析や見方も提案しています。先ほど説明した「コンセプトデザイン」の事例をもとに、どこにどのようなデータがあるのかを整理して再定義したインサイト集を作り、業務別に分析に関するテンプレートも提供できます。

とにかく私たちは、データだけでなくプロセス、森羅万象を“つなげる”ことを目指しています。世の中には、“つながらなかった”ことによる弊害が多くある気がしています。

例えば、地方創生のためのIT基盤構築に時間がかかっている、頓挫するような事案があるのはデータを集めた結果が何に役立つのか、どういうペインポイントを解消するのか分からないことが大きかったのではないか。つまり、何か新たな気付き(インサイト)から、その気付きの源泉となるデータを逆引きしてみるという発想がなかったのではないかと推測します。“データがどこにあるかがすぐに閲覧できる”“異種のデータを容易につなげる”ことができて初めて、逆引きできると考えており、われわれならばその道筋が示せると考えています。

――本日はありがとうございました。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社セゾン情報システムズ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2022年12月16日

セゾン情報システムズ取締役 事業推進管掌 兼 上席執行役員 DIビジネス統括 兼 データプラットフォームビジネスユニット長 石田誠司氏

セゾン情報システムズ取締役 事業推進管掌 兼 上席執行役員 DIビジネス統括 兼 データプラットフォームビジネスユニット長 石田誠司氏