スタートアップの次のフェーズ「スケールアップ企業」とは――SmartHRのトップが語る、急成長を目指し続ける理由

最近、ビジネスシーンにおいて「スケールアップ企業」という言葉を聞く機会が増えた。スケールアップ企業とは言葉の通り、急激に規模を拡大させている企業のことだ。スタートアップ企業の“次のフェーズ”とも言える。欧州を中心に認知が広がりつつある言葉で、日本でもその存在感はますます大きくなっていくだろう。

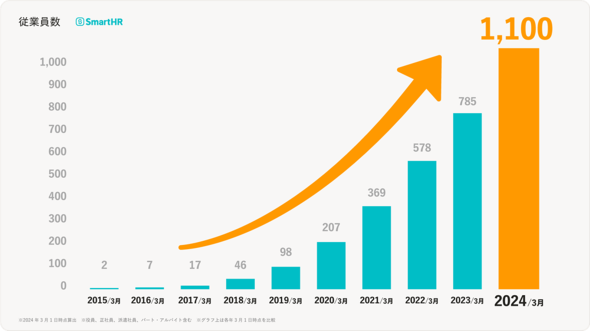

現在の日本でスケールアップ企業の代表と言えるのがSmartHRだ。同社が提供するクラウド人事労務ソフト「SmartHR」の登録社数は6万社以上。設立から10年ほどの企業ながら、従業員数、企業規模ともに年々拡大している。

SmartHR CEOの芹澤雅人氏は、コンテンツ配信サービス「note」の同社アカウントにおいてスケールアップ企業としてのSmartHRの姿勢と目標を次のように語っている。

スケールメリットを活かし、たゆまぬ工夫と努力のもと、まだまだ急成長をキープしていきたい

その言葉の真意とは。そして今後、スケールアップ企業は社会でどのような役割を果たしていくのか。芹澤氏に聞いた。

SmartHR 代表取締役CEO 芹澤雅人氏。2016年SmartHR入社。2017年にVPoEに就任、開発業務の他、エンジニアチームのビルディングとマネジメントを担当する。2019年以降、CTOとしてプロダクト開発、運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整を担う。2020年取締役に就任。その後、D&I推進管掌役員を兼任し、ポリシーの制定や委員会組成、研修等を通じSmartHRにおけるD&Iの推進に尽力する。2022年1月より現職。

SmartHR 代表取締役CEO 芹澤雅人氏。2016年SmartHR入社。2017年にVPoEに就任、開発業務の他、エンジニアチームのビルディングとマネジメントを担当する。2019年以降、CTOとしてプロダクト開発、運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整を担う。2020年取締役に就任。その後、D&I推進管掌役員を兼任し、ポリシーの制定や委員会組成、研修等を通じSmartHRにおけるD&Iの推進に尽力する。2022年1月より現職。大企業でもスタートアップ企業でもない「スケールアップ企業」とは

――スケールアップ企業の定義を教えてください。

芹澤氏: 当社はスケールアップ企業を「製品やサービスは市場に認められつつも、事業と組織が急拡大しているフェーズにある企業」と定義しています。スタートアップと呼ぶには規模が大きく、大企業と言うにはスタートアップと変わらぬチャレンジ精神やスピード感を維持している――。そのようなイメージです。

――似たような言葉に「メガベンチャー」という表現もありますが、何が違うのでしょうか。

芹澤氏: 個人的にメガベンチャーは、“成長し切ったベンチャー企業”というイメージがあります。もちろんその状態に問題はありません。スケールアップ企業の特徴として意識すべきは、急成長を求め続ける姿勢です。完了形ではなく進行形のニュアンスがしっくりきます。

そのため、スケールアップ企業の製品やサービスには新たな機能が次々に追加されて進化を続け、ユーザーと共に成長していくのです。私たちは、常に毎年プラス30%以上の成長を追い求めていきたいと思っています。

――急成長には、それを支える足腰も重要です。スケールアップ企業のベースにはどのような強さが必要でしょうか。

芹澤氏: まず必要なのは、市場という土壌です。SmartHRでいえば、HR領域のクラウドサービスは引き続き顧客に求められ続けている市場ですし、その先駆者である私たちは現在も市場の先頭を走り続けていると自負しています。先行者優位性を生かしつつ絶えずプロダクトを進化させ続ける“攻めの姿勢”が当社の強みです。

一方でクラウドサービスは製品の模倣ハードルが低く、コモディティ化しやすいという特徴もあります。最速の価値提供がさらなる競争優位にもつながると考え、社内でも意思決定と実行までのスピード感を意識しています。

ユーザーのニーズにあわせて進化し、最速で価値を提供し続けられる製品こそが良い製品であり、良い製品でなければ急成長は実現できません。私たちのプロダクトも決して完成形ではなく、新規開発や改善を続ける必要があります。

当社は2023年からマルチプロダクト戦略を打ち出し、さまざまなプロダクトや領域に進出しています。技術領域だけでなく、マーケティングやカスタマーサクセスといったビジネス領域のメンバーが、複雑化する事業をしっかりと支えています。さらに、コーポレートアクション、ファイナンス、リーガルなど、バックオフィスの基盤もあります。全てがかみ合って初めてスケールアップ企業として進化し続けられると考えています。

――芹澤氏は、2024年2月に書かれたnoteでSmartHRの現在地をスケールアップ企業だと表明しました。なぜ自社をスケールアップ企業だと定義したのでしょうか。

芹澤氏: ここ数年、SmartHRの今の状態を正しいニュアンスで表現したいと考えていました。採用活動を進める中で、世の中が当社に対して抱くイメージが「ある程度成長した安定企業」であると気付きました。しかし、私自身はそのイメージに違和感を覚えていました。自覚している実像とは異なるからです。

確かに現在の当社は、数カ月後に会社がなくなるようなハイリスクな環境ではありませんが、今でも急成長を求め続けているフェーズにいますし、これからもそうあり続けたいと思っています。

社内も実力主義の側面が強く、多くの従業員が貪欲に挑戦を求め、成長し続けています。このような「スタートアップ精神」を持ち続けていると社内外に発信したいと考えていました。そんな中で出会ったのがスケールアップ企業という言葉だったのです。

スケールデメリットに目を向けずスケールメリットを生かす

――急成長する上で、スケールデメリットも生じると思いますが、noteには「スケールデメリットに目を向けるのではなく、スケールメリットを活かし、たゆまぬ工夫と努力のもと、まだまだ急成長をキープしていきたい」との記述もありました。その真意は何でしょうか。

芹澤氏: 集団が大きくなれば、意思決定に時間がかかったり傍観者のような人が出てきたりと、さまざまな問題が生じます。

しかし私は、成長の過程でスケールデメリットが生まれるのは当然だと捉えています。スケールデメリットを回避するのではなく、解決する仕組みを構築すれば良いのです。組織構造や人事制度を規模に応じて変化させ、合議に頼らない意思決定ができるように組織や制度そのものを更新し続けるべきです。

2023年度、SmartHRには約330人が入社し、2024年3月の段階で従業員数は1100人となりました。

当社は、規模の拡大に応じて組織づくりや制度設計をしています。例えば2024年の1月にビジネス部門組織は大きく変わったのですが、それもスケールメリットを生かすためでした。スタートアップ企業とスケールアップ企業、大企業では戦い方が異なります。規模に応じた組織や仕組みを構築し、急成長を実現していきます。

スケールアップ企業に必要とされる人材は?

――スケールアップ企業に必要とされる人材の定義は何でしょうか。

芹澤氏: 領域ごとの専門スキルは必要ですが、それ以上にマインドが大切だと思っています。スケールアップ企業に限りませんが、活躍する人に共通する傾向は、経験がなくても「やってみれば何とかなる」というポジティブな思考で行動に移すスピードが速い点です。

もう一つは柔軟性。自分の役割に固執せず、状況に応じて自分が何をすべきかを考えて自らの役割を変えられる人です。リスク許容度と柔軟性は、急成長を求めるスケールアップ企業において重視されるマインドだと考えます。

職を失うほどのハイリスクな状態ではないものの、規模を拡大させるために「ある程度のリスク」を取って急成長を続ける環境は、従業員自身の成長にもつながるはずです。成長している企業には、優秀な人が多く集まります。スケールアップ企業には、優秀な人と共に働き、自らを成長させるチャンスがあるはずです。

――国内でもスケールアップ企業が増えていけば、停滞する日本の経済状況も変わっていくかもしれませんね。

芹澤氏: 急成長を維持するには、大きな市場で戦えるか、新しい市場を作れるポジションに位置していることが重要です。国内でもスケールアップ企業の概念が広がり、社会や事業の成長を求め動き続ける人が増えれば、スケールアップ企業を掲げる会社も増えるでしょう。そのようなモチベーションのある人材は日本にもたくさんいるはずです。

改革が続く領域でSmartHRが目指すポジション

――働き方が多様化する中、多くの企業でHR領域の改革が必須になっています。SmartHRはその中でどのような立ち位置を目指していますか。

芹澤氏: これまで「急成長を求めている」という話をしてきましたが、もちろん急成長そのものが目的ではありません。私たちが目指すのは「労働にまつわる社会課題をなくす」ことであり、誰もがその人らしく働ける社会を構築することです。そのアプローチとして、バックオフィスの働き方をアップデートしています。

日本の働き方にはまだまだ非効率な部分が多くあります。より生産性を意識している諸外国では、バックオフィスの作りが日本と全く違っており、さまざまなツールを使って効率化しています。日本でも、バックオフィスを対象とするクラウドサービスを提供する側にやるべきことがまだまだあるはずです。

当社のビジネスの出発点である労務手続きや関連書類のデジタル化はもちろん、最近では従業員のエンゲージメントを高めてポテンシャルを発揮させる組織づくりをサポートする「タレントマネジメント」にも注力しています。

人事・労務のみならず、総務や経理、法務などさまざまな部門が恩恵を受ける製品を展開し、結果的にバックオフィス全体が効率化されている社会を目指したいと考えています。それによって、事業部門を伸ばす“攻めの提案”ができる管理部門を構築できると確信しています。

元CTOである私の夢は、スマートフォンやPCのように、その製品がなかった時代を想像できない世界を作ることです。皆さんに「SmartHRがない時代はどうやって働いていたっけ?」と感じてもらえる、SmartHRがある種のインフラになる社会を目指してこれからも急成長を続けていきます。

――ありがとうございました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社SmartHR

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2024年7月15日

開放的なSmartHRのオフィス

開放的なSmartHRのオフィス