「日本企業のイノベーションはSECIモデルが支えてきた」 経営層は知っておくべき"DX時代における再現術"

緊迫する世界情勢やテクノロジーの進化、コロナ禍明けの混乱など、ビジネス環境は複雑化し、不透明さを増している。このような時代において、企業が成長し続けるために取り組むべきことは革新的な考え方やテクノロジーを取り入れて新たな価値を創造する「イノベーション」だ。しかし、働き方が多様化し、従業員の物理的な距離が遠くなる中で「イノベーションどころか従業員同士のコミュニケーションもうまく図れていない」と頭を抱えている経営者は多いだろう。

ならばと「オフィス回帰」を進める企業も散見されるが、それがイノベーションを実現するための真の解決策と言えるのだろうか。企業が社会の変化に対応しながら革新し続けるために、経営層やビジネスリーダーは何を意識すべきなのか。ビジュアルワークスペース「Miro」を展開するMiroの日本法人、ミロ・ジャパンの関屋剛氏(Head of Japan Sales)に聞いた。

現代の企業に求められているイノベーションとは

新たなテクノロジーが次々と出てくる中で、多くの経営者はイノベーションを実現したいと考えているはずだ。そもそもイノベーションとはどのような状態を指すのだろうか。関屋氏は「イノベーションの定義は企業によって異なります。新しい市場に進出することも、社内文化を変えていくこともイノベーションと言えます」と説明する。

続けて、「『ジャパン・アズ・ナンバーワン』とされたかつての日本の発展は、企業のイノベーションによるものだった」と話す。高度経済成長期、多くの日本企業がナレッジマネジメント(知識管理)を取り入れ、成長していたのだ。

「経営学者の野中郁次郎氏は、当時日本が成功した要因は、個人が持つ知識や経験などの暗黙知を形式知に変換し、膝を突き合わせて新たな創造につなげることができたためと分析し、ナレッジマネジメントの基本的なプロセスをSECI(セキ)モデルとして提唱しました。これは、イノベーションを起こすために重要なプロセスだと言えます」

SECIモデルには、共通の体験を通じて暗黙知を移転させる「共同化」と、暗黙知を言語化する「表出化」、異なる形式知を組み合わせて新たな知を創出する「連結化」、それに新たな知を実践する「内面化」の4つのプロセスがある。SECIモデルは現代においても有効だが、関屋氏は当時と異なる点として、「テクノロジーの進化」を挙げる。

「電話はメールやSlackなどのコミュニケーションツールに変わり、文書の保存場所はクラウドへと移行しました。かつては提案書を手書きしていましたが、今はPowerPointが主流です。ビジネスをサポートするサービスはさまざまな企業が提供していますが、唯一足りないものがコラボレーションを生み出すツールです。情報を集約し、SECIモデルが示す4つのプロセスを踏める場所があればイノベーションを起こせるはずです」

オフィス回帰よりもハイブリッドで働ける環境を

2020年以降、リモートワークの導入が進んだものの、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に移行してからはオフィスに回帰する企業が増加している。経営者の中には、従業員同士のコミュニケーションの希薄化や生産性の低下などを理由に挙げる人がいるかもしれない。一方で関屋氏は、オフィス回帰は世代によって温度差があり「働き方の変化は止められない」と指摘する。

「既に世代によって働き方のイメージが変化しています。リモートワークを導入している大手企業の担当者に話を聞くと、50代は毎日出社していて、部下にも出社するようにと言っているそうです。40代は、毎日は行きたくないが週3日ほど出社してたまには同僚と飲みたいと考えているようですね。

20代から30代前半は、できれば出社したくないと思っている人が多いようです。コロナ禍でオフィス面積を小さくして『会議室が足りない』『業務スペースに限界がある』といった課題を抱えている企業も多いでしょう。全員出社してほしいと上司が考えても、思うようにはいかないはずです」

このような点を考えると、全従業員をオフィスに呼び戻すことは現実的ではなく、出社とリモートを掛け合わせたハイブリッドワークがこれからの働き方のスタンダードになるはずだ。その中で経営者に求められるのが「従業員が、働く場所にとらわれずイノベーションを起こせる環境を企業が提供すること」(関屋氏)だ。

社内のコラボレーションを円滑に進めるツールは?

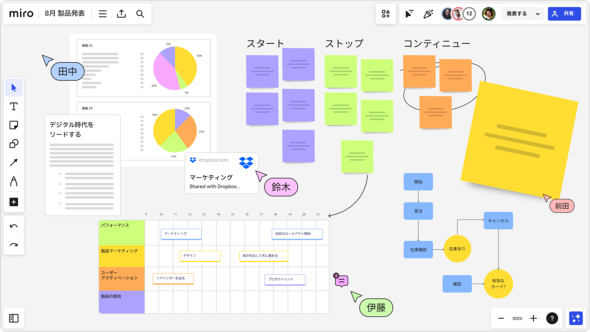

多様な働き方に対応し、企業がイノベーションを起こす環境となり得るのが、ビジュアルコラボレーションプラットフォームであるMiroだ。あらゆる規模のチームが共同作業をするためのさまざまな機能を持ち、世界中に7000万以上のユーザーがいる。Miroがイノベーション創出にどう役立つのか。関屋氏は「Miroは、SECIモデルの4つのプロセスを全てカバーできるツール」と強調する。

「Miroのボードで従業員が共に作業し、付箋を貼ったりアイデア出しをしたりすることで『共同化』『表出化』『連結化』を実現できます。あとは、議論した内容を実践に移す『内面化』に着手するだけです。Miroは、各プロセスを支援する機能やテンプレートを豊富に用意しています」

Miroの大きな特徴は、直感的な操作ができるシンプルなUIだ。マーカーを使ってホワイトボードに書き込んだり付箋を貼ったりする感覚で、ワークフローを全てMiroのボード一つで管理でき、意見交換もできる。

関屋氏は、「大手企業では『連結化』の過程で合意形成に時間がかかり過ぎるのも大きな課題です」と指摘する。関係者が多い会議は、参加者の予定が合わず会議が先延ばしになったり、欠席者へのフォローが必要になったりすることがある。そのような課題の解決には、Miro上で行われた一連の動きを記録する「Talktrack」機能がお薦めだと語る。

Talktrack機能を使えば、それぞれが都合のよい時間に視聴しても、一緒に資料を見ながら話を聞いているような臨場感を得られる。確認事項や事前依頼はTalktrack機能で共有し、話し合うべきことだけに会議時間を使えば多くの人の生産性向上を一気に実現できるだろう。

2023年5月には、生成AIを活用した機能「Miroアシスト」(Miro AIから名称変更)を発表した。Miroアシストの活用で、ボード上にある大量の付箋データの要約やクラスター、マインドマップの自動生成などが可能だ。アイデア出しやふりかえり、企画書や、プレゼンテーションの草案作成などに役立つはずだ。

約3年かかっていた新製品の市場投入を10カ月に短縮

Miroが提供する機能を使うとビジネスはどう変わるのか。一例として関屋氏は、ペプシコーラを製造、販売する米ペプシコ社の事例を紹介してくれた。

「ペプシコ社では、中国市場への進出を目指すグローバルプロジェクトでMiroを活用していました。本社のチームと現地に駐在するスタッフがMiroを使って作業したところ、通常3年かかる新市場への製品投入に向けた準備期間を10カ月に短縮できたそうです。

市場への投入サイクルを短縮することで収益を早く生み出すことができ、次の製品企画にスムーズに動き出せます。さまざまな部署が一つのボード上で作業することで関係者全員が全工程と仕掛中の成果物を確認することができ、今までにない質の高い議論が可能になります」

3500以上の豊富なテンプレートと外部ツールとの連携

新しいツールを導入した際に、現場から「どう活用していいか分からない」という声が上がってくることもあるだろう。これに対して、Miroはフレームワークになる多数のテンプレートを提供している。テンプレート ライブラリーでは、デザイン思考のエクササイズやアジャイル手法、意思決定を手助けするフレームワークなど、使用頻度の高いカスタムテンプレートを300以上用意している。

それに加え、Miroのユーザーコミュニティーである「Miroverse」では、さまざまな職種のユーザーが独自に作った3500超のテンプレートが無料で公開されている。巨大なボード上でイチから作業するよりも、プロジェクトのニーズに合うテンプレートを利用する方がコラボレーションの近道になるはずだ。

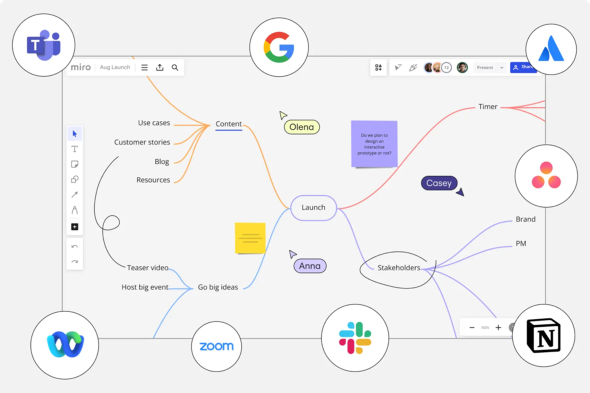

Miroは外部ツールと連携できるAPIを100以上提供している点も特徴だ。

「NECのアジャイルチームは、話し合いや見積もりはMiroで行い、プロダクトバックログやタスクはAPIで連携してJiraで管理しています。JiraチケットはMiroのカードというオブジェクトと連動して変更があれば適宜反映が可能なため、話したことが素早く実行可能なかたちに変換されます。このような開発業務の変革により、従来の働き方のイノベーションにつなげています」

従業員の力を引き出し、組織力を最大化する

経営層やマネジメント層も、Miroを大いに活用できる。その用途の一つが、事業部門と財務・コーポレート部門、もしくはDX部門との深い連携だ。

関屋氏は「会議で稟議する資料の作成前に、事業部門の過去実績や予測数値と背景にある課題などを各事業責任者とMiroのボードで確認し合い、戦略立案の履歴を残すコーポレート部門やDX部門が出てきている」と話す。

Miroであれば、PDFなどの資料を全ページ展開し、赤入れをしたりメモを残したりすることが可能だ。判断根拠や背景が時系列で追跡できるため、異動による引き継ぎがあっても「内面化」と「共同化」の接続がスムーズになるだろう。

シンプルなUIが特徴のMiroであれば、世代を問わずすぐに参加できるはずだ。「Miroで作業することは、ベテラン従業員の暗黙知を可視化し、企業の資産として残すことにつながる」と関屋氏は話す。

「どの会社にも、素晴らしい能力やアイデアを持つ従業員がたくさんいるはずです。イノベーションを起こす上で、各自の意見や発想力を全体で共有できる場を作ることは特に重要です。オープンな場で従業員がつながり、ビジュアルを駆使してコラボレーションできる場がなければ、社内も情報も分断されたままです。これではイノベーションは起きません。

経営者の方々はぜひ、従業員がイノベーションを起こせる環境の構築に取り組んでください。Miroがそのお手伝いをできればと思います」

こちらで実際のMiroボードとTalktrackをご体感ください

※マウスは右クリック、トラックパッドは2本指のスライドで移動できます

※ブラウザータブで開くにはこちら

関連リンク

- 【2024年10月31日(木)オフライン開催】MiroでAI時代の働き方を再創造! 東京駅・丸ビルホールに豪華ゲストが集合

- ビジネスの未来を描く〜Miroで生み出す新しいチームコラボレーション〜

- ホワイトボードで上手に議論をリードする日本のビジネスパーソンは、リモートワークで消えてしまう?

- デジタルツールが「働きがい」格差を埋める? 従業員体験を高めるために避けるべき6つの危険因子とは

- 1分でおさらい! DXに欠かせないハイブリッドワークのポイント

- Miroを使うと自然と組織変革が起きる、ニコンの設計現場で起きていること

- 現場を知っているから「実践できるデザイン」が分かる。変革を遂げる富士通が、毎年500人の新入社員にMiroで行う研修とは?

- 家庭料理を楽しむように知の探索を。三菱電機が特許を生み出すための仕掛けとは?

- 本番は6週間後! NHK『魔改造の夜』プロジェクトを成功させたN社のチームに欠かせなかったもの

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ミロ・ジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2024年9月21日

ミロ・ジャパン 関屋剛氏(Head of Japan Sales)

ミロ・ジャパン 関屋剛氏(Head of Japan Sales)